江戸城に携わる

Constructing Edo Castle

この章では江戸城の建築に関する資料として、国指定重要文化財「江戸城造営関係資料(甲良家伝来)」より6点を紹介します。

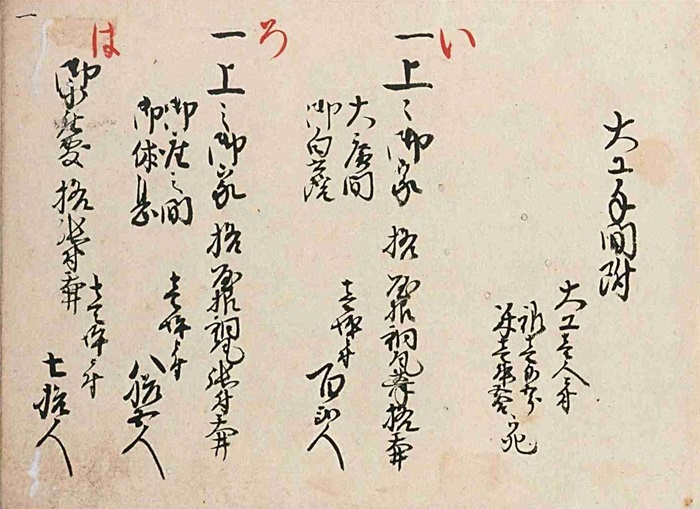

- 大工手間本途内訳 だいくてまほんとうちわけ

- 13.3×20.0cm 1冊 (紙数47紙(新補扉紙共)) 書類 東京誌料 6158-2-1

-

本途帳とは、一種の建築積算資料集で、建築工事の見積り・積算の根拠となる材料や労務の単価を記録しているものです。この資料では、大工の所要工数を、建物の格、仕様、材料ごとに「坪当たり」で示し、さらに大工1人当たりの報酬を定めることで、必要経費を計算しています。将軍の謁見などが行われ、最も高い格式をもつ大広間と、大広間に次ぐ格式の白書院(画像「い」の部分)は、1坪につき102人の手間が必要とされ、最高ランクの仕様です。資料には朱書きの訂正・追記なども見られ、利用頻度の高さがうかがわれます。

-

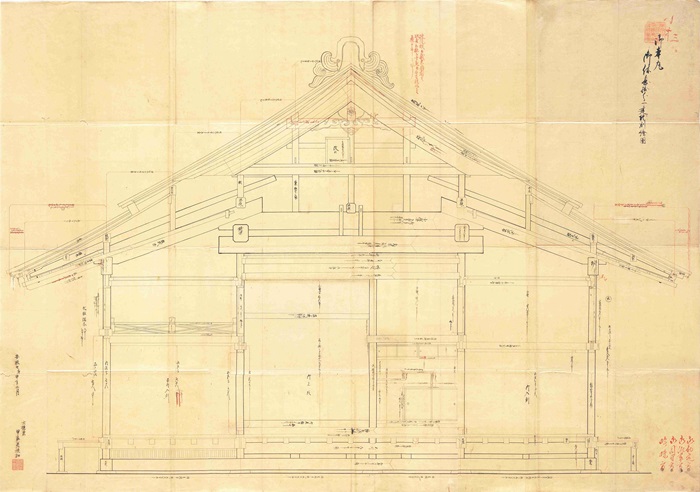

- 御本丸御休息十分一建地割絵図 ごほんまるごきゅうそくじゅうぶんのいちたてじわりえず

- 万延度 105.5×150.5cm 1舗 縮尺1:10 建地割 東京誌料 6166-10

-

将軍が休息する場所として使用する御休息(ごきゅうそく)の間を、南北に切った断面図です。御休息の間は「上段」「下段」からなり、図にある「御上段」は将軍の寝所でした。正面には床の間と違棚、押入があり、細かな寸法が書き込まれています。『大工手間本途内訳』(6158-2-1)には、御休息の間の標準手間工数が85人足とあり(「大工手間本途内訳」画像「ろ」の部分)、やや簡素化した建物であったようです。

-

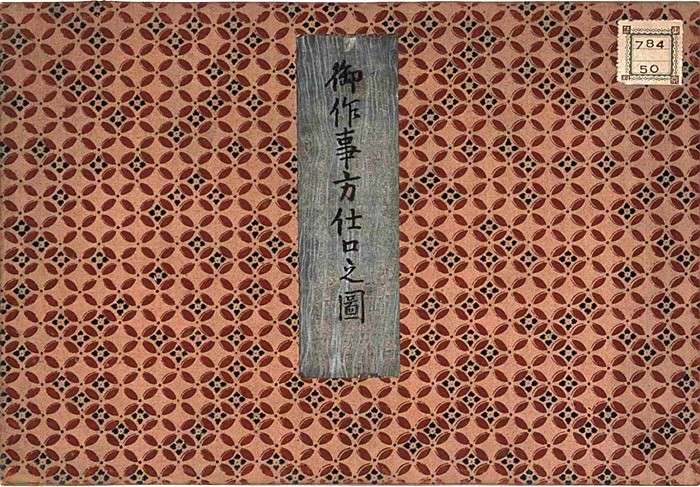

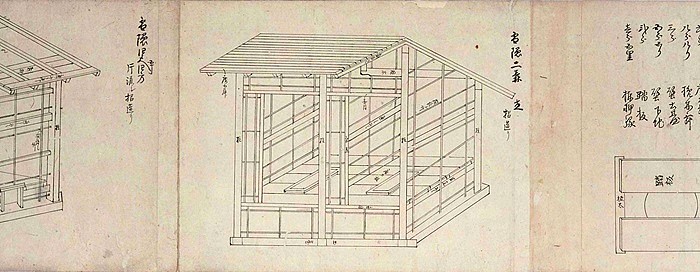

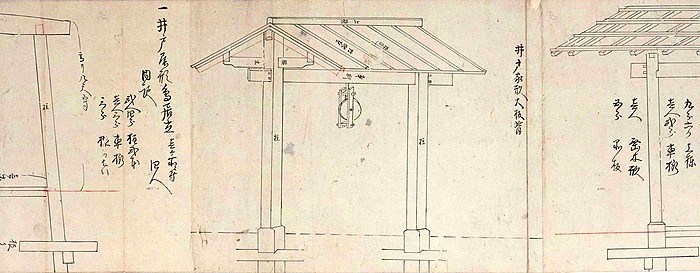

- 御作事方仕口之図 おさくじかたしぐちのず

- [享保14年(1729)3月] 23.1×33.3cm 1帖 (67折) 家伝書類 東京誌料 784-50

-

甲良宗員(こうらむねかず)による大工の技術書です。建物の構法を工程順に図解し、門・井戸・雪隠(トイレ)などの建築物について、全133図を掲載しています。題名『御作事方仕口』の「仕口」とは、建築における部材の接合方法を指します。展示箇所は井戸と雪隠の図です。

甲良宗員(1661-1733)は、江戸城作事方の大棟梁を務めた甲良家四代目で、湯島聖堂や日光東照宮の修繕にも携わりました。 -

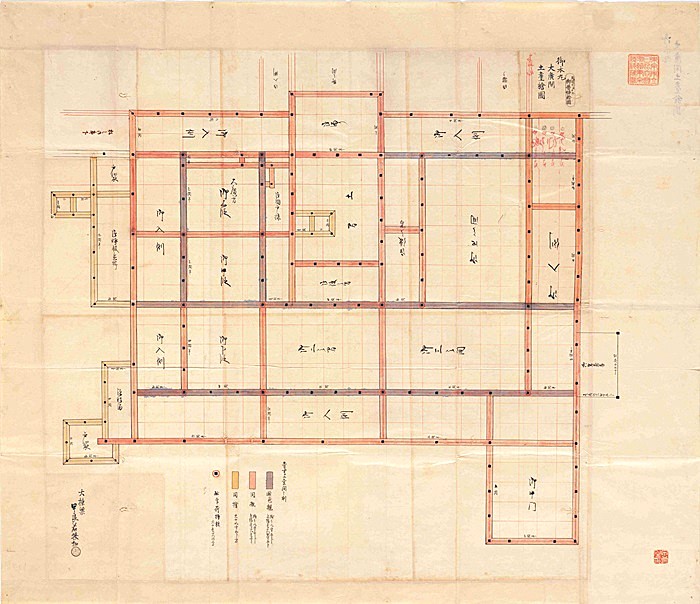

- 御本丸大広間土台絵図 ごほんまるおおひろまどだいえず

- 万延度 89.0×102.0cm 1舗 縮尺1:60 基礎伏 東京誌料 6162-17

-

江戸城で最も格式が高いとされた、本丸大広間の土台の配置を示した平面図です。使用木材の種類(槻(けやき)、檜(ひのき))と寸法の違いを色分けして示し、屋根や天井の荷重を支える荷持柱(にもちはしら)を受ける土台には、最も太い槻(薄紫色)を使用していることがわかります。内題の裏面に四手(よんて)御役(おやく)名 (御勘定方、御作事方、御目付方、吟味方)の朱書と調印がみえ、公的に作成された図面であることを示しています。

-

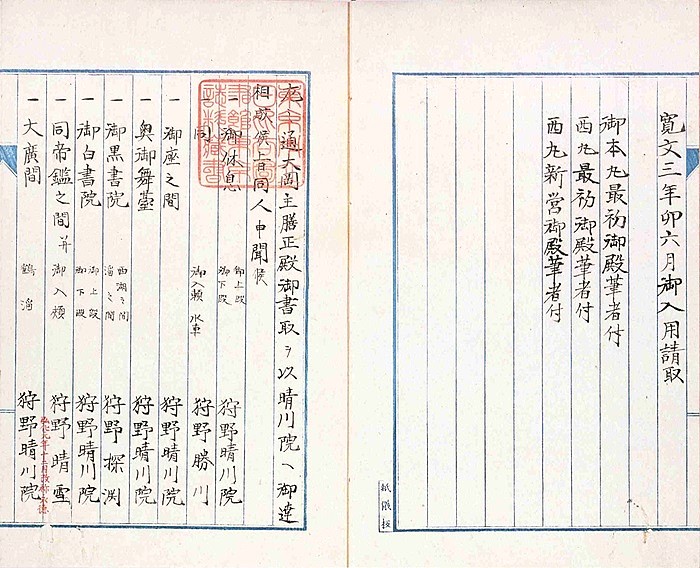

- 新営大城画壁筆者人名 しんえいだいじょうがへきひっしゃじんめい

- 弘化度 23.9×16.2cm 1冊 (紙数13紙) 書類 東京誌料 6157-2

-

弘化度造営の本丸御殿の障壁画(しょうへきが)を描いた絵師たちの名前や担当した場所が記されています。主に木挽町(こびきちょう)狩野(かのう)家9代目、狩野晴川院(せいせんいん)(1796-1846)率いる狩野派に属する絵師が従事していました。晴川院自身も「大広間」などを担当しています。木挽町狩野家は、江戸幕府の御用絵師のうち最も格式の高い奥絵師諸家の中でも筆頭格であり、晴川院は、天保10年(1839)の西の丸御殿再建、弘化2年(1844)の本丸御殿再建という、江戸城の二大普請事業に際して、障壁画制作の総指揮にあたりました。

-

- [江戸御城内鴟吻] えどごじょうないしふん

- 万延度 28.0×40.0cm 1枚 鴟吻詳細図 東京誌料 6192-10

-

櫓(やぐら)の鴟吻(しふん)詳細図です。鴟吻を棟(むね)に据え付ける仕様が明瞭に示されています。空洞の鴟吻に樫ノ木の心棒を差し込み、それを固定するため棟には槻(けやき)製の咽込(のどこみ)台、鴟吻台、さらには扠首(さす)棟の順に角度をもって通しています。右の図では、鴟吻と鬼板(おにいた)・降り(くだり)棟との関係を示し、鴟吻の口先には「水返シ銅板」があることを記しています。さらに、「御櫓向鴟吻居所者 瓦割ヲシテ降り棟中眞ト 鴟吻ノ目ノ中央ヲ見通シニ 定メテ極メルヘシ」と極意を伝えています。

-

![画像:[江戸御城内鴟吻]](/sp-bunkaweek/2025/edojo/images/7-8.jpg)

- コラム Column

-

昭和3年に当主伝次郎氏から日比谷図書館に納められた甲良家伝来の甲良家文書の中の一部です。「江戸城造営関係資料(甲良家伝来)646点」として、昭和62年6月6日に国の重要文化財に指定されました。

江戸幕府には、建設を担当する役所として建築を担当する作事方および小普請方、土木担当の普請方がありました。甲良家は、初代宗廣から11代棟隆まで作事方の大棟梁を勤めた家柄です。江戸城・寛永寺・日光東照宮など幕府直轄の建築工事の大部分に携わりました。7つ目のキーワードは「と」

主な参考文献

| タイトル/編著/出版社/出版年 | 請求記号 | 資料コード |

|---|---|---|

| 江戸城本丸等障壁画絵様 本文篇/東京国立博物館/編/東京国立博物館/1988.11 | DT/0・090/18/1 | 1123728794 |

| 甦える江戸城 初公開障壁画下絵松の廊下から大奥まで/アサヒグラフ編集部/編/朝日新聞社/1988.2 | T/0・090/3001/A | 1123154808 |

| 図説江戸城その歴史としくみ 決定版(歴史群像シリーズ)/平井 聖/監修/学研/2008.4 | T/210.5/5187/2008 | 5015329833 |

| 江戸城-本丸御殿と幕府政治(中公新書 1945)/深井 雅海/著/中央公論新社.2008.4 | 210.50/5340/2008 | 5015202119 |

| 建築大辞典 第2版/彰国社/編/彰国社/1993.6 | R/5203/6B/93 | 1125831426 |

| 江戸建築と本途帳(SD選書)/西和夫/著/鹿島研究所出版会/1974 | 5215/42A/74 | 1123047782 |

| 江戸城 1(城郭・侍屋敷古図集成 城郭)/至文堂/1992.10 | D/5215/3307/1 | 1125564171 |

| よみがえる江戸城(NHK出版DVD+BOOK)/平井 聖/監修・執筆, 小粥 祐子/執筆 , 昭和女子大学/協力/NHK出版/2014.9 | T/34・521/5018/2014 | 7104859711 |

| 江戸城 築城と造営の全貌/野中 和夫/著/同成社/2015.5 | T/34・521/5024/2015 | 7106069722 |

| 伝統木造建築事典/高橋 昌巳/編著, 小林 一元/編著 , 宮越 喜彦/編著/井上書院/2018.6 | R/524.5/5066/2018 | 7110518333 |

| 狩野晴川院養信の全貌 生誕200年記念・幕末江戸狩野派の巨匠(江戸文化シリーズ No.13)/狩野晴川院養信/[画], 板橋区立美術館/編集/板橋区立美術館/1995 | D/7214/3013/95 | 1127934413 |

| 雑誌『日本建築学会計画系論文報告集』360号(1986年2月)/日本建築学会 | 5009771889 | |

| 雑誌『学術講演梗概集』(2008年度大会(中国) F〜2 建築歴史・意匠)/日本建築学会 | 5015581683 |

文化財ウィーク

文化財ウィーク