守る

Protecting

火消し

江戸時代に消防制度が日本で初めて設けられました。主なものに町方の町火消(まちびけし)と、武家方の定火消(じょうびけし)と大名火消(だいみょうびけし)を挙げることができます。18世紀中ごろから町火消が江戸の消防組織の中核となり、町人地に止まらず活躍しました。

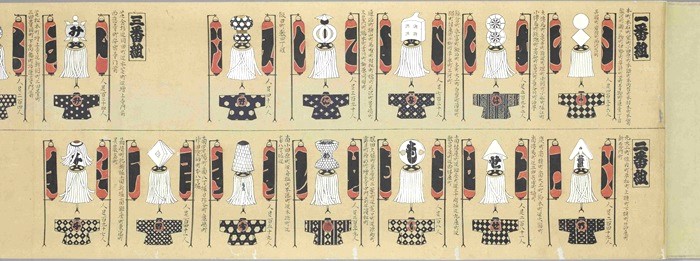

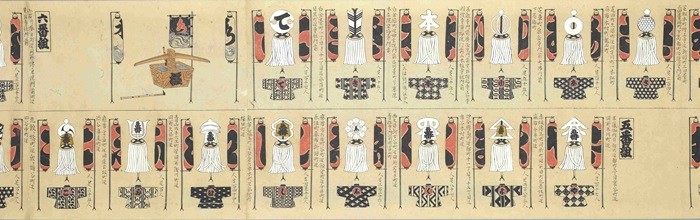

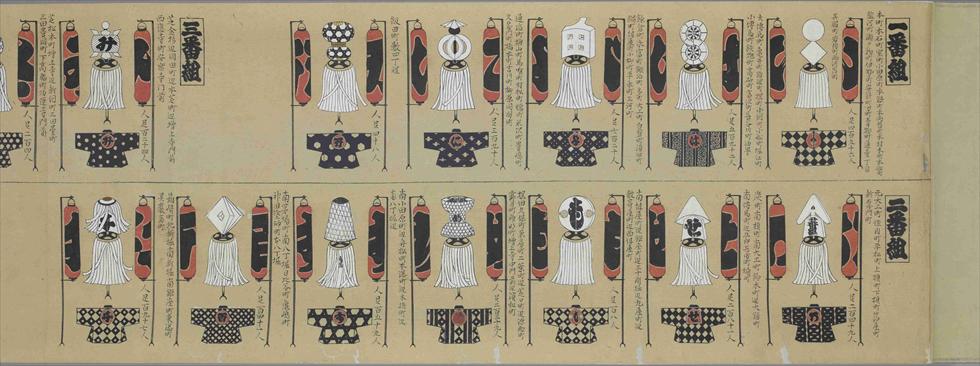

- 町火消纒装束の図 まちびけしまといしょうぞくのず

- 巻子本 1軸 東京誌料 634-D5

-

町火消(まちびけし)は、いろは四十八組と本所・深川十六組の総称で、町方の火災に従事した火消です。享保3年(1718)、江戸町奉行大岡忠相(1677-1751)が各町名主に対して町火消の組織を命じ、町火消組合が創設され、享保15年(1730)、十番組「いろは四十八組」が成立しました。

纏(まとい)や提灯、幟(のぼり)や、身に着けた印伴纏(しるしはんてん)(目印が付いた法被)などから、一目でどこの組かわかるようになっていました。火事場では火事装束や持ち物の印は目印として重要でした。 -

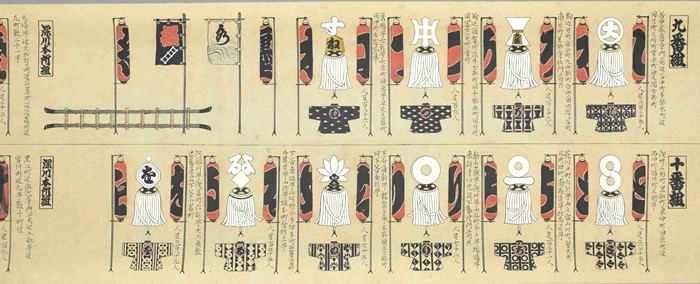

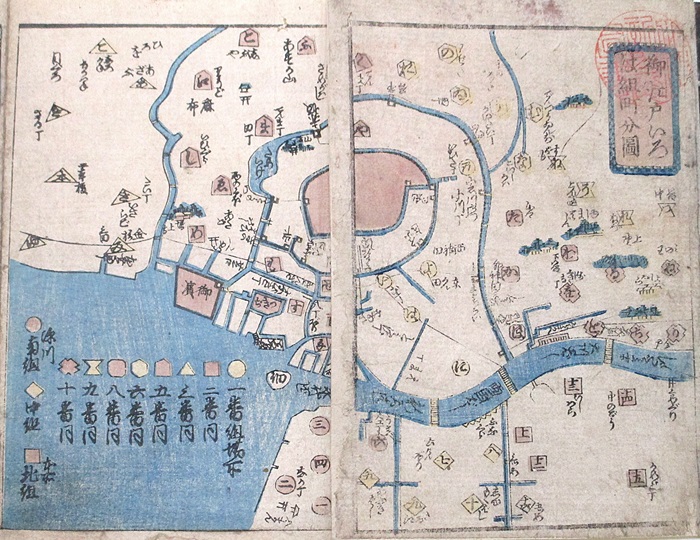

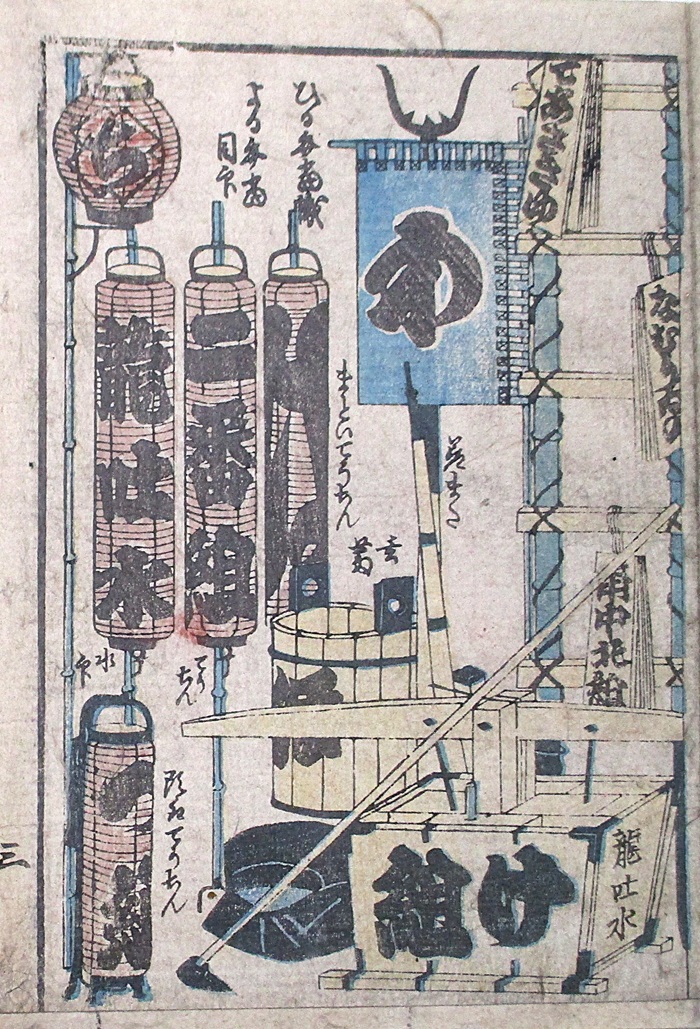

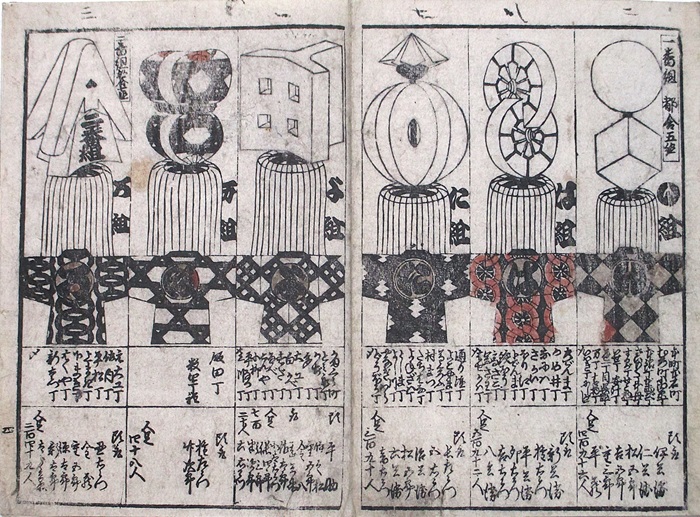

- 江戸町中纒鑑 えどまちじゅうまといかがみ

- 歌川芳直図 品川屋久助 [安政3年(1856)] 折本 1帖 東京誌料 634-23

-

町火消の組や纏の種類などを紹介したガイドブックです。巻頭に江戸城を中心としたいろは四十八組の町分布図を、火消のシンボルである纏と伴纏の図の下には、町名、消火の現場責任者である各組頭取(とうどり)名と人足数を記します。当時は家屋を破壊して延焼を防ぐ破壊消防を主としていたので、鳶人足(とびにんそく)が消火活動を担いました。梯子、龍吐水(りゅうどすい)(龍の口から吐きだすように見えるポンプ式消火器)、鳶口(とびくち)(家屋を壊す道具)等の火消道具の使用は担当が決まっていました。

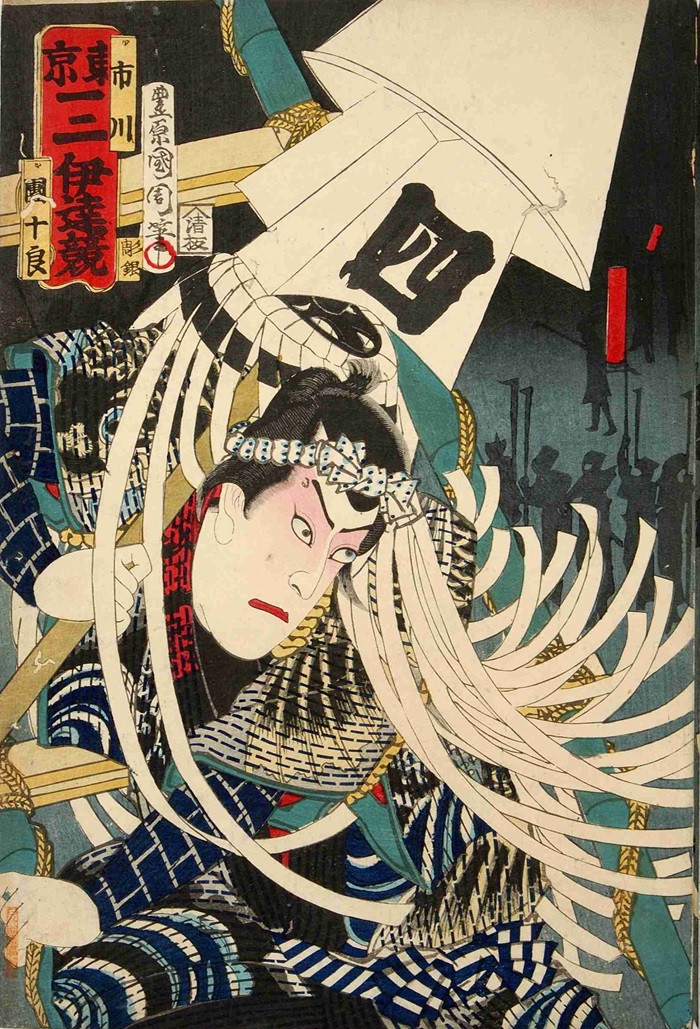

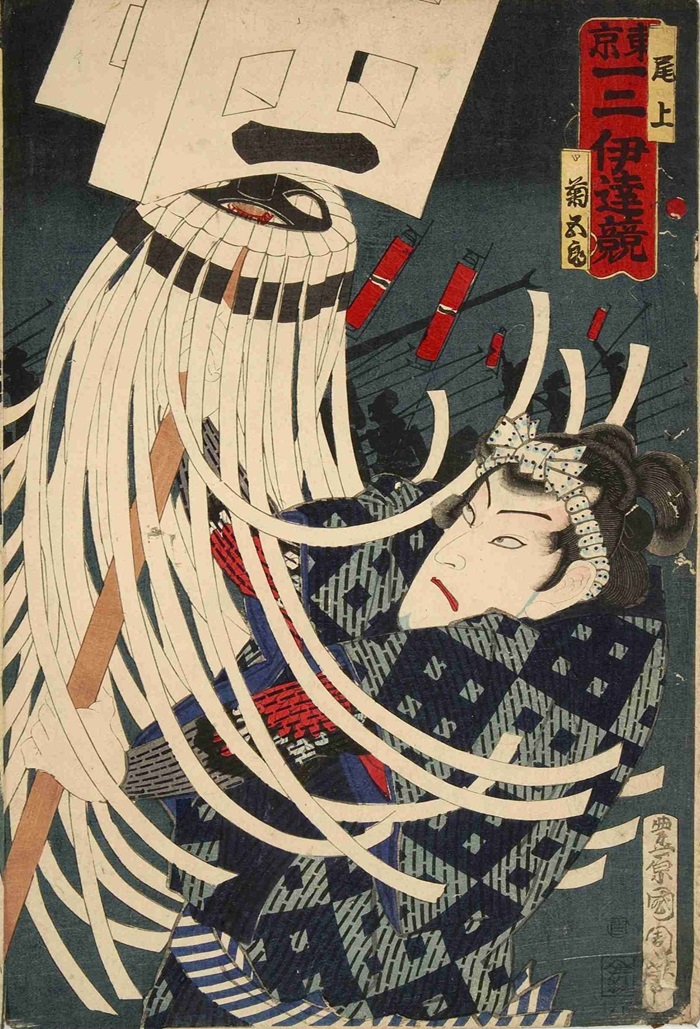

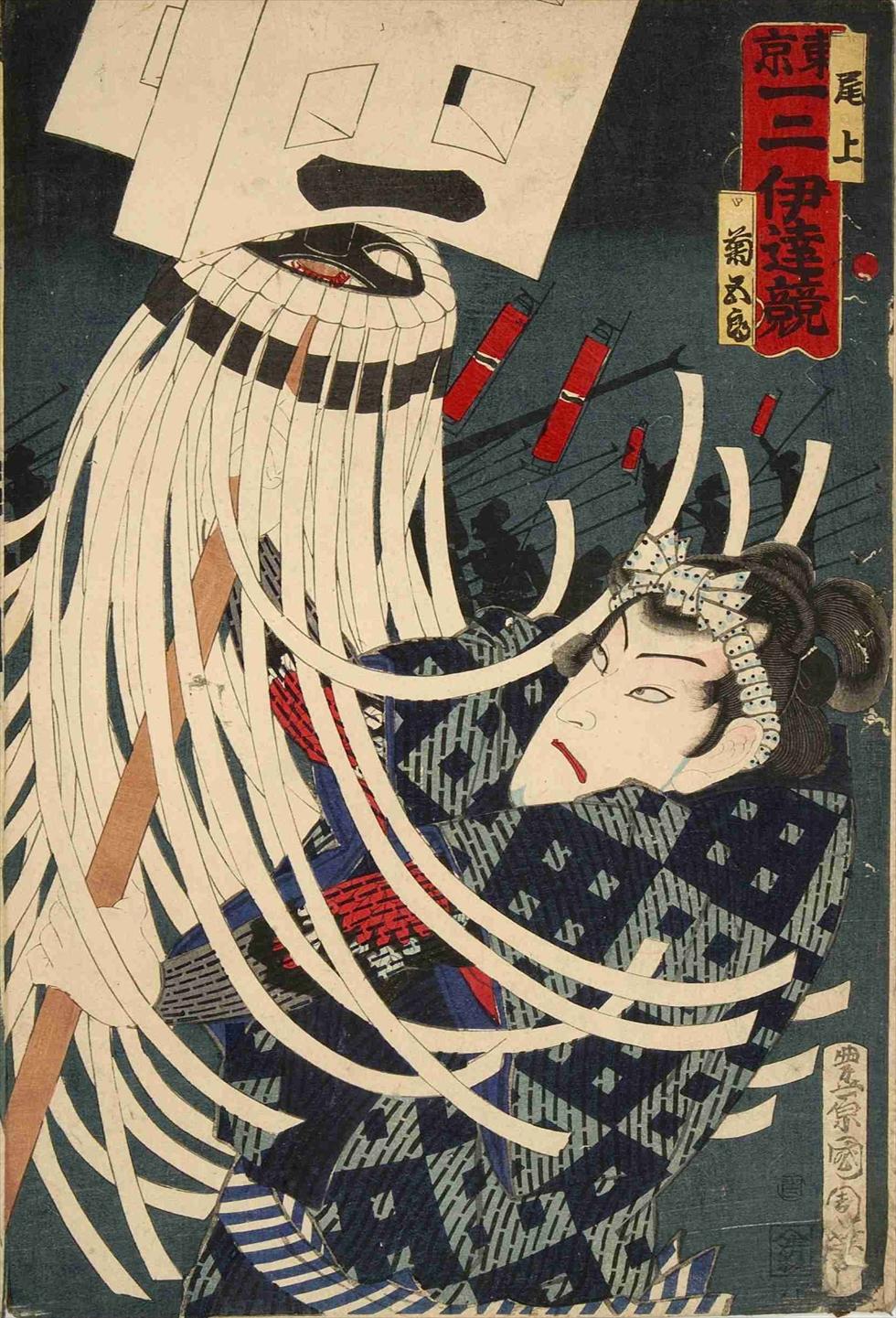

- 東京一二伊達競 岩井半四郎 とうきょういちにだてくらべ いわいはんしろう

- 豊原国周筆 明治7年(1874)12月 錦絵 1枚 東京誌料 644-13-7

-

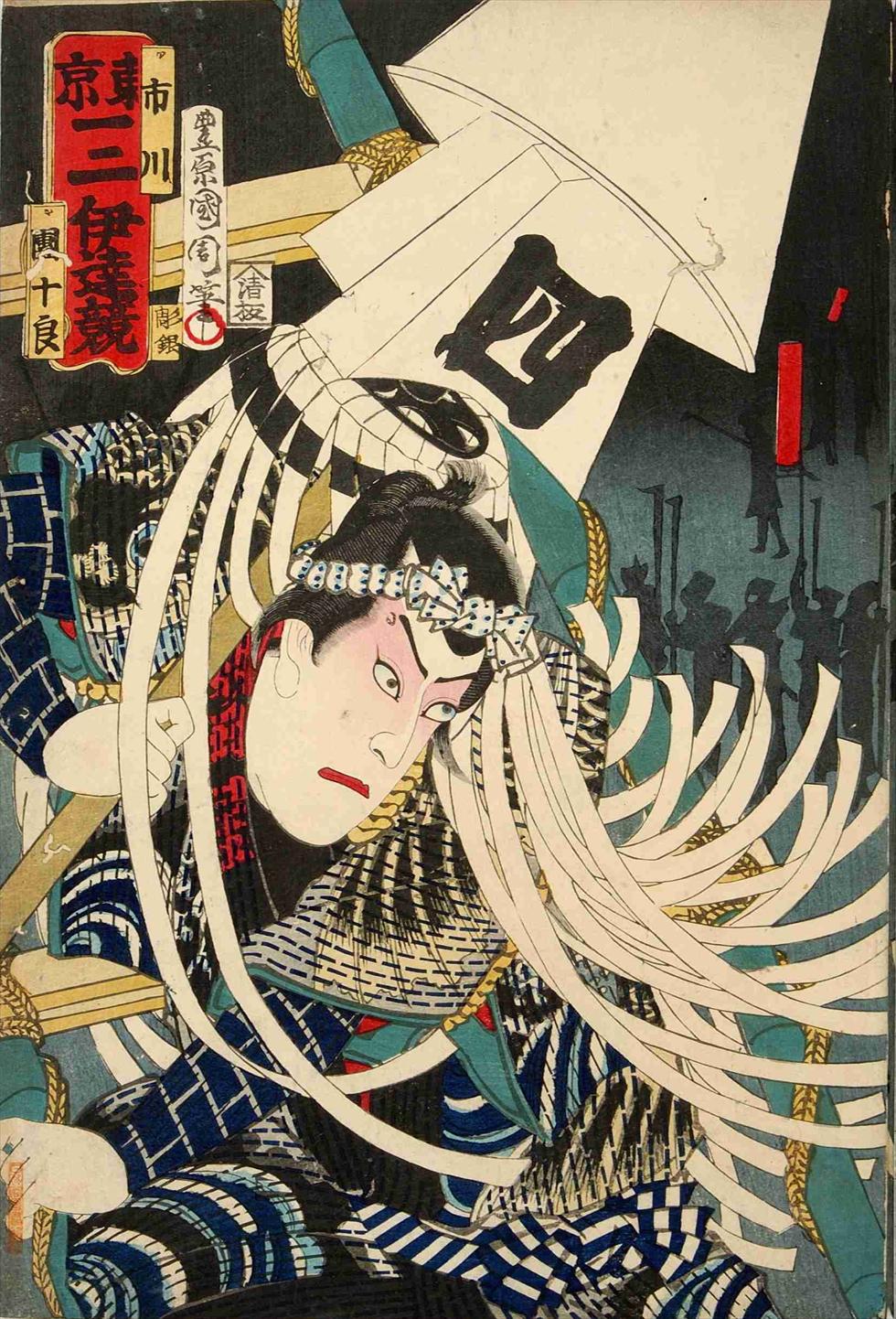

- 東京一二伊達競 市川団十良 とうきょういちにだてくらべ いちかわだんじゅうろう

- 豊原国周筆 明治7年(1874)12月 錦絵 1枚 東京誌料 644-13-4

-

- 東京一二伊達競 尾上菊五郎 とうきょういちにだてくらべ おのえきくごろう

- 豊原国周筆 明治7年(1874)12月 錦絵 1枚 東京誌料 644-13-1

-

人気役者が十番組各組の町火消に扮した錦絵です。町火消は初め武家屋敷の消火活動は許されませんでしたが、天保以降は江戸城の火災にも出動し、江戸の消防組織の中核となりました。

纏持ちには若くて組一番の美丈夫が選ばれたそうです。切緒のわらじを履き、火の粉を浴びながら纏を振る町火消の姿は、江戸っ子の意気地と伊達の象徴でした。

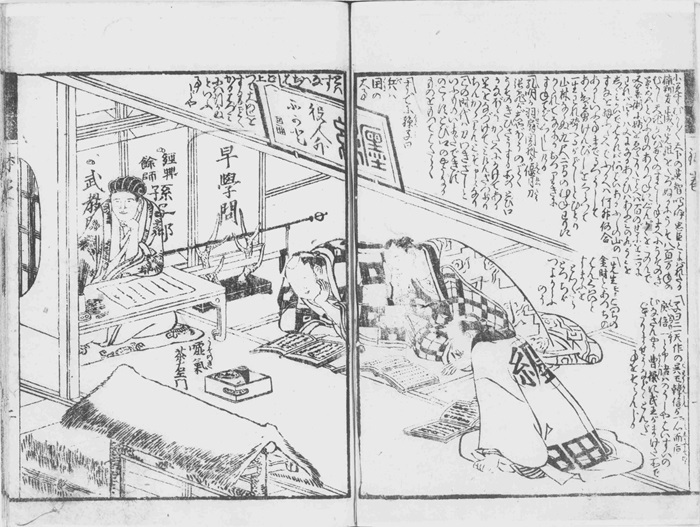

- 夫南木是嘘気侠太平記向鉢巻 それわくすのき これわうそのき きゃんたいへいきむこうはちまき

- 式亭三馬作 歌川豊国(1世)画 西宮新六 寛政11年(1799) 冊子 3巻3冊合1冊 東京誌料 4752-92

-

- コラム Column

-

前年の山王祭で起きた町火消一番組・二番組の鳶人足の喧嘩を種に、戯作者式亭三馬(しきていさんば)(1776-1822)が芝居仕立ての黄表紙というパロディー絵本にしたものです。右側の人足が着用する印伴纏の田文字形の模様は、一番組の「よ組」を表しています。黄表紙を読んだ「よ組」の人足等が怒って版元と三馬の家を破壊し、人足は入牢、版元は過料、三馬は手鎖五十日の刑に処せられ、いっそう名声を高めることになりました。

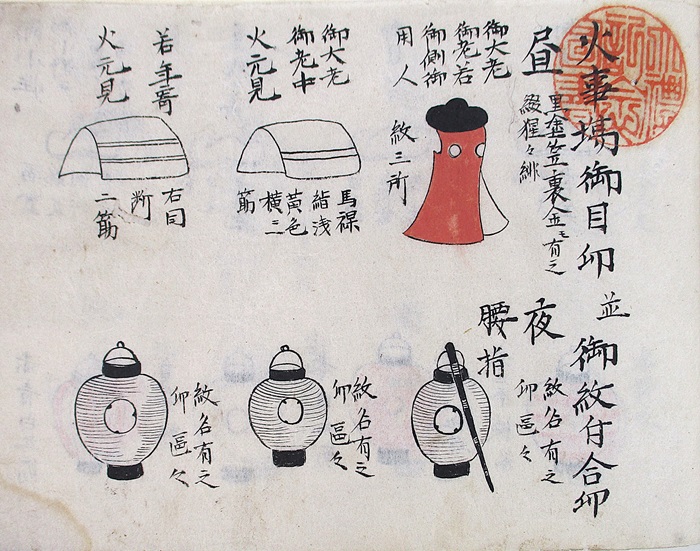

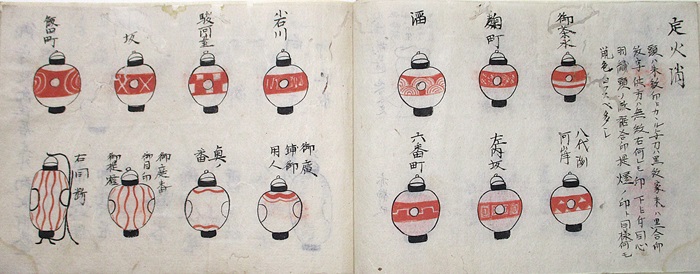

- 江戸火事場御目印並御紋付合印 えどかじばおめじるしならびにごもんつきあいじるし

- 安政4年(1857) 冊子 1冊 東京誌料 6177-1

-

明暦の大火の翌年の万治元年(1658)幕府直属の消防組織として創設されたのが定火消(じょうびけし)です。旗本が任命され、江戸城を取り囲むように火消屋敷(ひけしやしき)が設けられ、幕末までほぼ十隊が続いたため、別名十人火消(屋敷)といいました。出動地域は江戸城と武家屋敷に限られました。資料は出火の際に出動する役職ごとの紋・合印(目印)の記録です。定火消十組の紋はそれぞれ異なり、冒頭に「頭は朱紋、与力は黒紋…」とあり、装束には提灯の印と同様の紋を用い、色の違いで役職を見分けたということです。

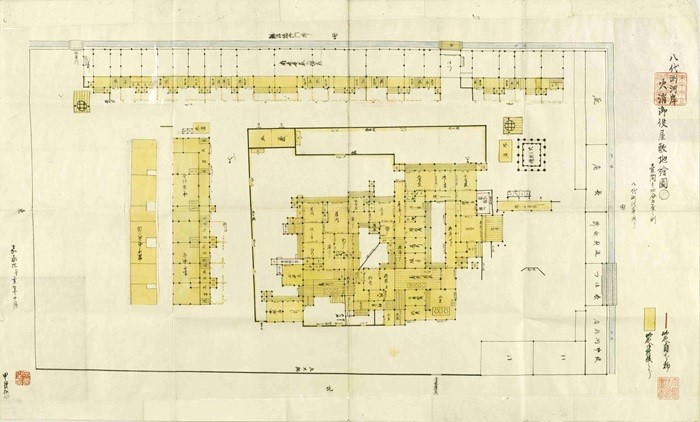

- 八代洲河岸火消御役屋敷地絵図(四百分ノ三) やよすがしひけしおやくやしきじえず よんひゃくぶんのさん

- 甲良扣(ひかえ) 嘉永4年(1851) 図面 1舗 東京誌料 634-29

-

定火消の役宅である、八代洲河岸(やよすがし)火消屋敷内部の配置を示した平面図です。火消役の旗本は与力や同心、臥煙(がえん)と呼ばれる火消人夫を抱え、妻子とともに役宅で居住しました。「中間(ちゅうげん)部屋」に詰めていた臥煙は、夜は丸太を枕に眠り、火事の連絡を受けた不寝番(ふしんばん)に、端を槌で叩いて起こされ、出動したといいます。臥煙は町火消とともに江戸っ子の象徴でした。敷地内には火消屋敷の特徴である火之見櫓(ひのみやぐら)が建っています。資料は幕府作事方の甲良家に伝来したものです。

-

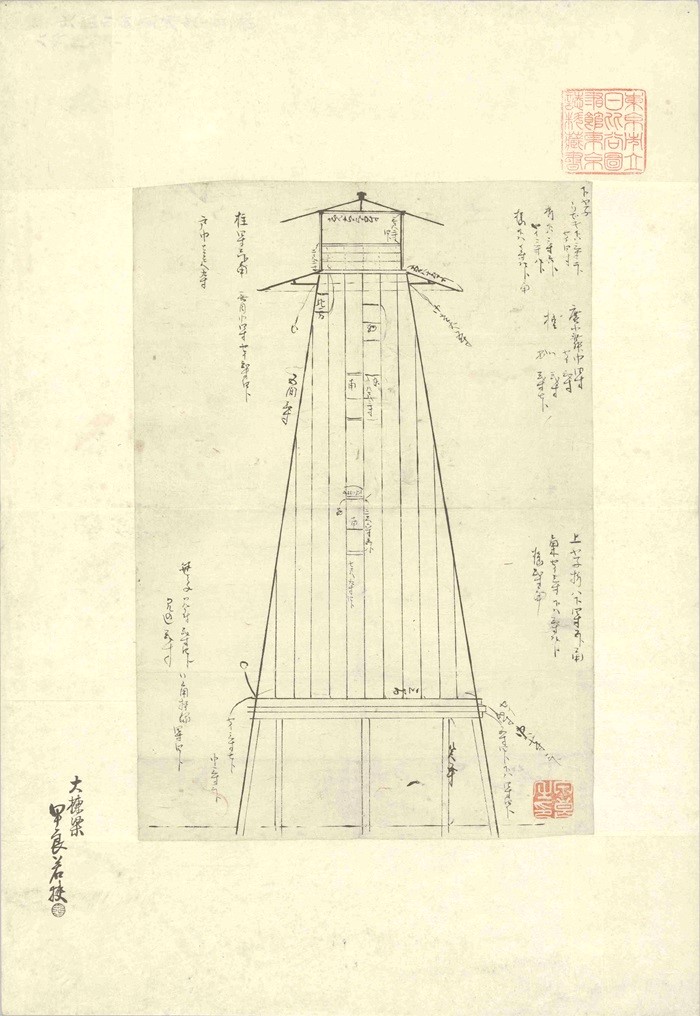

- 八代州河岸火消御役屋敷火之見櫓図 やよすがしひけしおやくやしきひのみやぐらず

- 大棟梁甲良若狭 図面 1枚 東京誌料 634-C6

-

同じく甲良家に伝わった、八代洲河岸の定火消屋敷の敷地内に設けられた火の見櫓の略立面図です。

高さは約14メートルで、町人地の火の見櫓(約9.4メートル)より高く規定され、周囲に下見板という板で囲む作りです。見晴台には巨大な太鼓、隅々に半鐘を備え、見張番が務めました。町方のものは、脚の囲いがなく、半鐘のみの作りでした。享保以降町方にも火の見櫓が設置されるようになりましたが、定火消の太鼓が鳴らないかぎり、他の櫓が先に火の手を発見しても、半鐘を叩くことは許されない決まりでした。 -

- 見立闇尽 恋のやみ 八百屋お七 みたてやみずくし こいのやみ やおやおしち

- 歌川豊国(3世)(歌川国貞(1世))画 林屋庄五郎 安政1年(1854)12月 錦絵 1枚 東京誌料 N215-1

-

- コラム Column

-

天和3年(1683)に恋人に逢いたい一心から放火、火刑に処せられた江戸本郷の八百屋の娘お七を題材にした錦絵です。安永2年(1773)初演人形浄瑠璃「伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)」から、お七が放火をするのではなく、火の見櫓の半鐘を打つという新しい趣向が生まれました。その後歌舞伎に取り入れられ(半鐘から太鼓に替わる)、「櫓のお七」は絵画でも定番の画題となりました。

1つ目のキーワードは「え」

- [盲長屋梅加賀鳶] めくらながやうめのかがとび

- 歌川国貞(3世)筆 堤吉兵衛 明治19年(1886)3月 錦絵 3枚続 東京誌料 M648-10-2

-

幕府が枢要地の消防に従事させるために設けた、大名火消(だいみょうびけし)は武家火消の一つです。加賀火消(かがびけし)は加賀藩が本郷の上屋敷に設けた私設の火消組織で、加賀鳶(かがとび)と呼ばれました。華麗な火事装束に身を包み湯島の聖堂や菩提寺の消火活動に当たりました。資料は実際にあった加賀鳶と定火消の臥煙との喧嘩を元に作られた、芝居の錦絵です。着用するのは皮羽織(かわばおり)。革製の羽織の着用は武家方のみが許されていました。

-

![画像:[盲長屋梅加賀鳶]](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-16.jpg)

奉行

老中や若年寄の支配下にある特定の役所の長官を奉行(ぶぎょう)と称します。江戸幕府は寺社・町・勘定の三奉行、作事・普請・小普請の下三奉行をはじめ、中央・遠国に数十にのぼる奉行を設置しました。また三奉行のうち、特に町奉行をさして言いました。

- [御定書百ヶ条] おさだめがきひゃっかじょう

- 冊子 2巻1冊 東京誌料 623-10

-

江戸幕府が初めて編纂した司法法典が『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』(寛保2年(1742)成立)です。8代将軍徳川吉宗の命により老中松平乗邑(のりさと)のもと三奉行を委員として編纂され、評定所(ひょうじょうしょ)(三奉行の合議制による最高裁判所)や奉行所における規範として長く用いられました。『御定書百箇条』と称する下巻は各種の犯罪についての仕置(しおき)と呼ばれる刑罰の規定集で、掲出箇所は出火や火付(放火)における刑罰が書かれています。奥書には成立に関わった「大岡越前守」の名が見えます。

- [御大名小路辰之口辺図] おだいみょうこうじたつのくちあたりず

- 高柴三雄誌 近吾堂[近江屋吾平] 嘉永2年(1849) 切絵図 1舗 特別買上文庫 特4306-1

-

江戸城の辰之口(たつのくち)辺りには、江戸幕府の中央機関が置かれました。評定所、南北の町奉行所、八代州河岸の定火消屋敷はここにありました。葵の御紋は江戸城を表しています。

両奉行所では2名の奉行の配下に、延享年間(1744-1748)には与力50騎・同心約240名が所属し、月番制で業務を行っていました。幕末には同心の数がさらに増加しました。町奉行所の職務は裁判のほか、江戸市中の治安維持、消防、道路・橋梁・浄水の維持管理、牢屋や小石川養生所の運営など多岐に及びました。 -

![画像:[御大名小路辰之口辺図]](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-20.jpg)

- [扇音仝大岡政談] おうぎびょうしおおおかせいだん

- 豊原国周筆 山本平吉 明治8年(1875)1月 錦絵 3枚続 東京誌料 M347-43-2

-

大岡忠相(1677-1751)は、8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革を支え、吉宗の信任を得て、越前守と称しました。江戸町奉行、寺社奉行等の要職を歴任し、公正な裁判、物価の安定、町火消の結成、小石川養生所の設立などに力を注ぎました。名奉行大岡の裁判を描いた歌舞伎・講談・小説類を大岡政談物と称し、将軍吉宗のご落胤騒動天一坊事件を描いた「扇音仝大岡政談」もその一つです。史実は代官伊奈半左衛門が審議をしたものです。作品群の中での判決は「大岡裁き」といわれ、名判決の代名詞になりました。

-

![画像:[扇音仝大岡政談]](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-21.jpg)

文化財ウィーク

文化財ウィーク

![画像:[御定書百ヶ条] 3](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-19.jpg)

![画像:[御定書百ヶ条] 2](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-18.jpg)

![画像:[御定書百ヶ条] 1](/sp-bunkaweek/2025/mamoru/images/1-17.jpg)