学ぶ・治す

Learning and Healing

学ぶ

この章では、江戸幕府直轄の教育機関・昌平坂学問所と、庶民の教育機関・寺子屋に関係する所蔵資料を紹介します。

昌平坂学問所

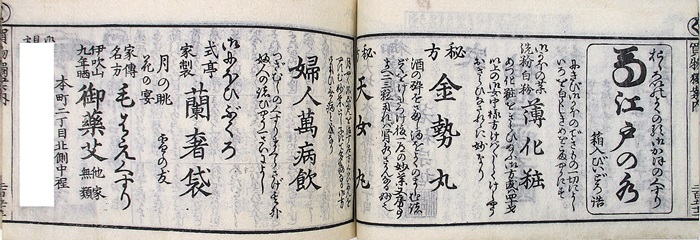

- 聖堂之繪圖 せいどうのえず

- 菱川師宣画 元禄4年(1691) 絵図 1枚 加賀文庫 加3005-1

-

のちの昌平坂学問所となる湯島聖堂を描いた絵図です。寛永9年(1632)、林羅山は、尾張藩主徳川義直の援助を受けて、上野忍岡の家塾の邸内に孔子を祭るための廟堂・先聖殿を創建しました。元禄3年(1690)、5代将軍綱吉は、先聖殿を神田湯島に移転することを命じ、元禄4年(1691)に竣工しました。林家の家塾もこちらに移動し、湯島聖堂と呼ばれるようになりました。この絵図は移転後の様子を伝えるもので、ここで行われた儒学の講義を聴きに多くの人が集まったといいます。

-

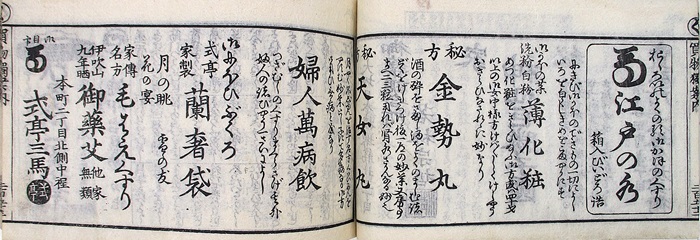

- 昌平坂聖堂大成殿御上棟御規式絵図 しょうへいざかせいどうたいせいでんごじょうとうごきしきえず

- 図面 1枚 東京誌料 394-13

-

湯島聖堂大成殿改築時の上棟式の詳細を記した図面です。寛政9年(1797)、幕府が湯島聖堂及び林家の家塾を収公し、幕府直轄の教育施設として昌平坂学問所が成立しました。これにあたり、敷地の拡張や大規模な改築が行われ、寛政11年(1799)に落成しました。この図面は当時のものではなく、大棟梁甲良若狭棟全(在任:天保4年(1833)-慶応4年(1868))が、後の式典の規範とするために資料を集めて作成した図面です。図面には、立柱・上棟・釿納の各式典における儀式の次第、参列者の席次等が記されています。

-

寺子屋

寺子屋とは、江戸時代に普及した庶民の教育機関のことです。子供たちが手習師匠から読み・書き、場所によってはそろばんを教わります。江戸はもちろん、全国の町や村にありました。

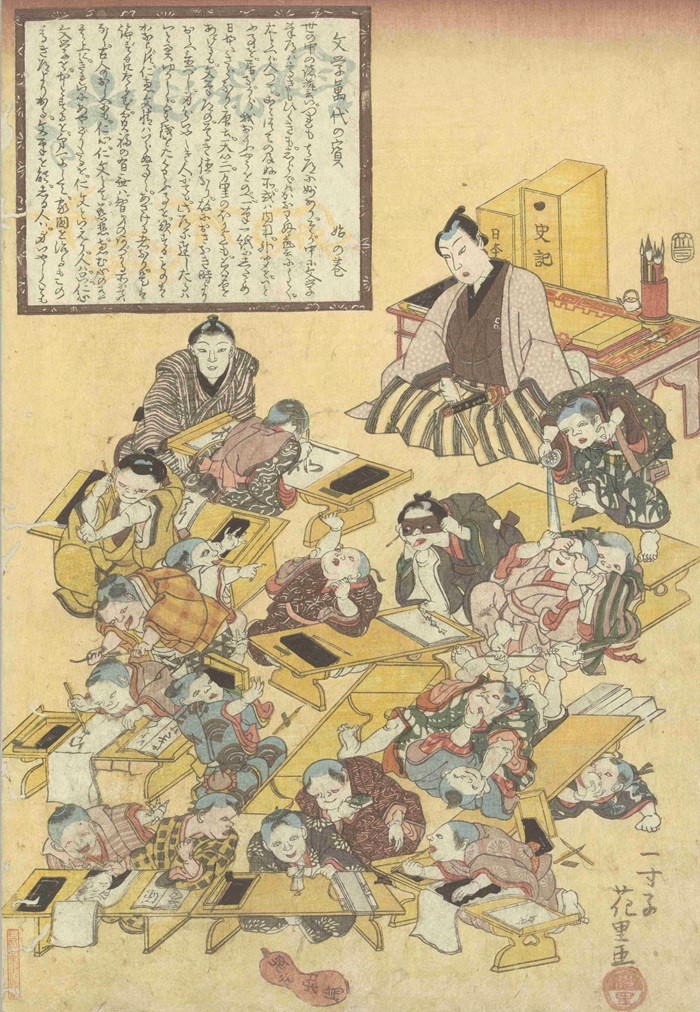

- 文学万代の宝 始の巻 ぶんがくばんだいのたから はじめのまき

- 歌川花里画 弘化年間(1844-1848)頃 錦絵 1枚 東京誌料 3920-C1-1

-

- 文学万代の宝 末の巻 ぶんがくばんだいのたから すえのまき

- 歌川花里画 弘化年間(1844-1848)頃 錦絵 1枚 東京誌料 3920-C1-2

-

寺子屋の授業風景を描いた二枚続きの錦絵です。「始の巻」では男性の師匠が、「末の巻」では女性の師匠が教える様子が描かれていますが、子供たちの多くは思い思いの行動を取っていることがわかります。江戸時代の寺子屋は、生徒は必ずしも先生の方を向いて座るわけではなく、教科書も、生徒たちの年齢もばらばら、出席するのも欠席するのも自由でした。

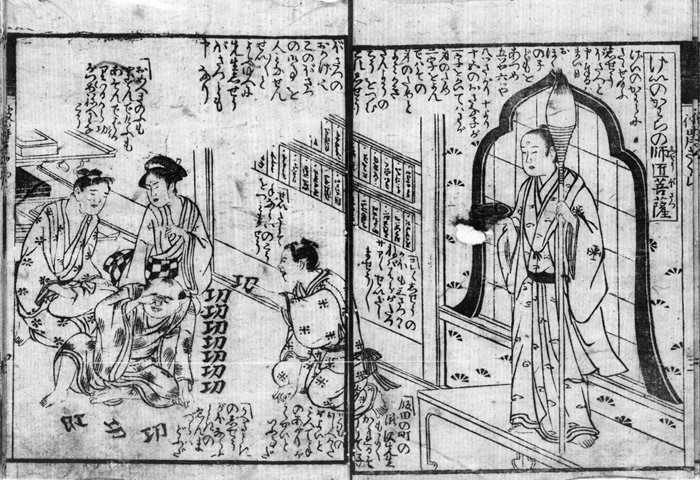

- 彼岸桜勝花談義 ひがんざくらはなよりだんぎ

- 曲亭馬琴著 寛政11年(1799) 冊子 1冊 加賀文庫 函39-4

-

曲亭馬琴による、死後の世界をパロディにした作品です。曲亭馬琴は、読本作家として大成する前、生活の一助として手習師匠をしており、彼の作品には寺子屋を扱ったものがいくつか見られます。これは「げい(芸)のかわら(河原)の師匠菩薩」という箇所です。右頁上部「げいのかわらに…」から始まる本文には、始業時間と終了時間、就学年齢、読み・書き・算用の学習といった典型的な寺子屋の様子が書かれています。また、当時から手習師匠のことを「先生」と呼んだこともわかります。

-

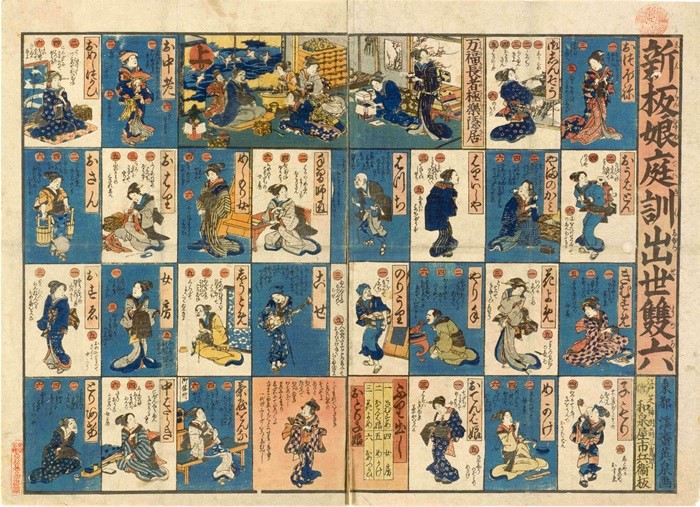

- 新板娘庭訓出世双六 しんぱんむすめていきんしゅっせすごろく

- 渓斎英泉画 和泉屋市兵衛 弘化頃 双六 1枚 東京誌料 377-S1

-

女性の出世を描いた飛び双六です。上りの「万福長者極楽隠居」を目指します。この中に、女性の手習師匠を描いた「手習師匠」のコマがあります。農村部では就学者、手習師匠とも男性の割合が高かったのに比べて、都市部、特に江戸では、女性の就学率が高く、女師匠の数も少なくありませんでした。女性の手習師匠を描いた出世双六として、このほか「婦人一代出世双六(ふじんいちだいしゅっせすごろく)」、「女教訓出世双六(おんなきょうくんしゅっせすごろく)」も所蔵しています。

-

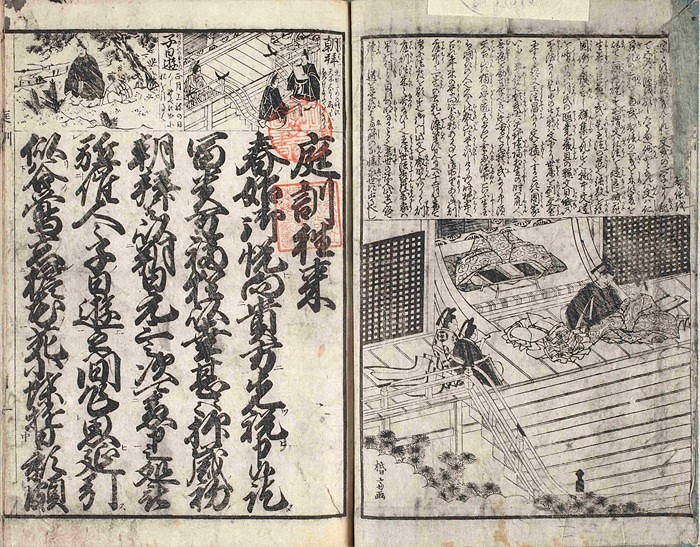

- 庭訓往来寺子宝 ていきんおうらいてらこだから

- 須原屋茂兵衛,山城屋佐兵衛 安政2年(1855) 冊子 1冊 東京誌料 3921-11

-

「往来物」と呼ばれる教科書です。基礎的な教養や習字の習得のために寺子屋でよく使われていたのが、中世に成立した「庭訓往来」という教科書です。成立当初は貴族や武士、僧侶の子弟の教育に使用されていましたが、江戸時代になると庶民のための教科書として普及し、多種が刊行されました。『庭訓往来寺子宝』は挿絵と略解を加えて理解の助けとした絵抄系の一種です。このほか、漢字の学習用として成立した『小野篁歌字尽大全(おののたかむらうたじずくしたいぜん)』、算術の入門書『塵劫記九九水(じんこうきくくのみず)』も所蔵しています。

-

治す

この章では、江戸の医者と薬売りに関係する所蔵資料を紹介します。

医者

江戸時代の医者には資格試験がありませんでした。また、その種類・身分・業態は多種多様で、市中で開業している町医者のほか、各藩の御抱(おかかえ)医者や幕府の医官もいました。

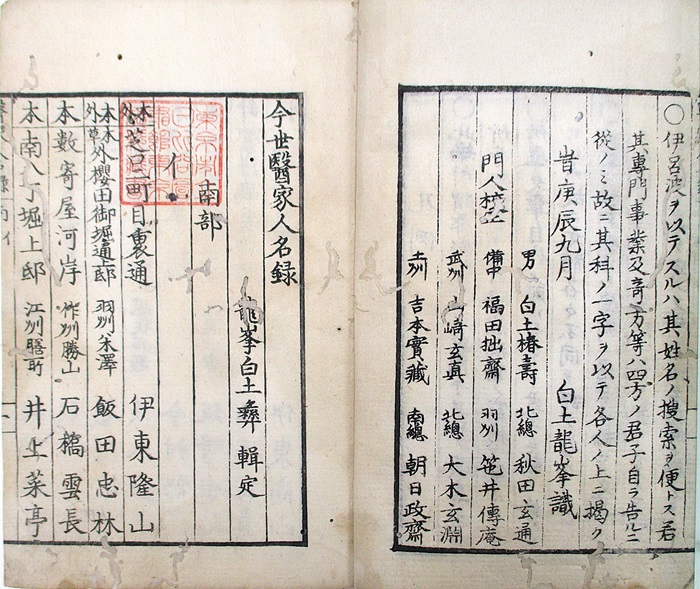

- 今世医家人名録 きんせいいかじんめいろく

- 白土彜輯著 文政3年(1820) 冊子 1冊 東京誌料 7702-1

-

江戸在住の医師名簿で、文政2年(1819)に発行された『江戸今世医家人名録(えどきんせいいかじんめいろく)』(当室未所蔵)の続編です。4巻4冊構成で、江戸在住の医師を東西南北に分かち、それぞれいろは順に登載しています。各人の上には専門事業を表す科の一字が記載されています。例えば画像の「本」は本道(内科)、「外」は外科です。当室の所蔵は南の1冊のみです。

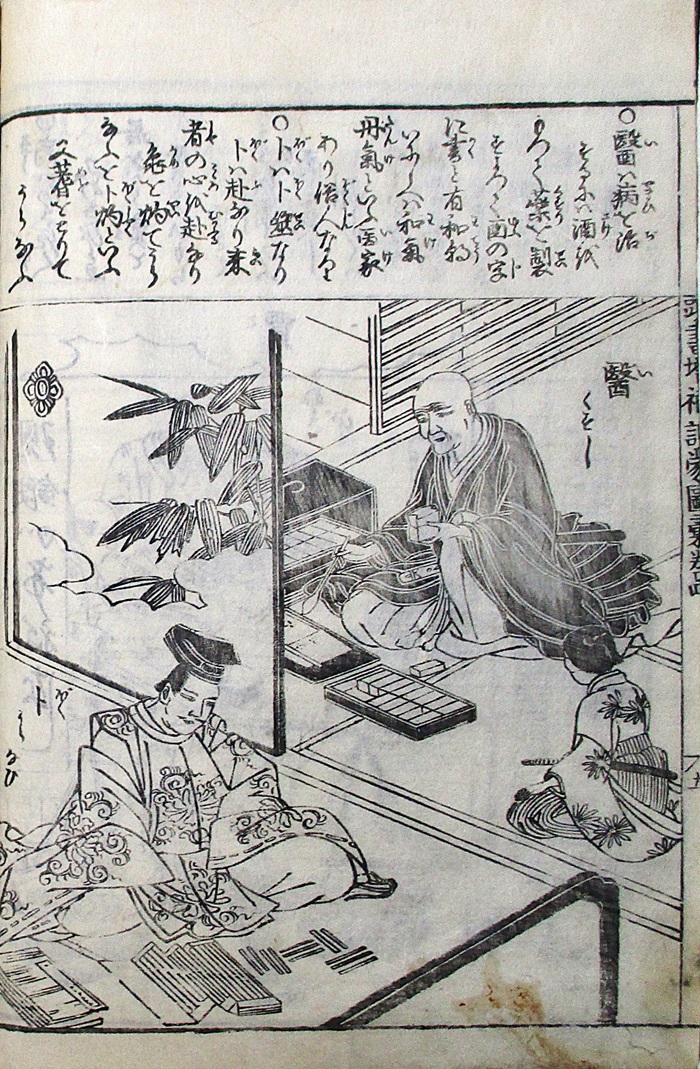

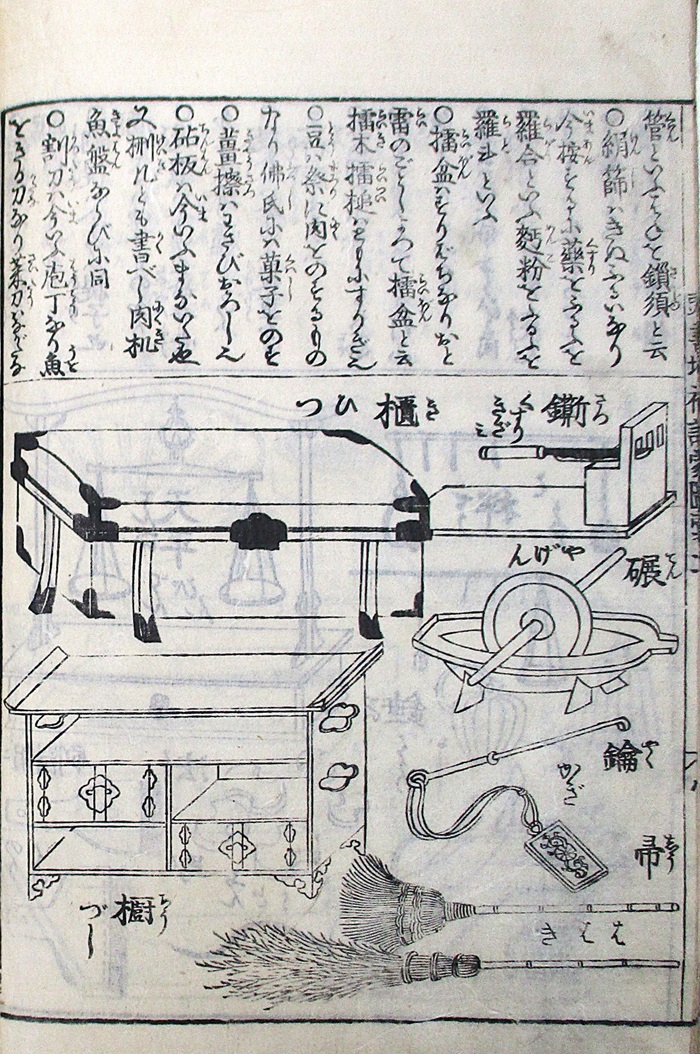

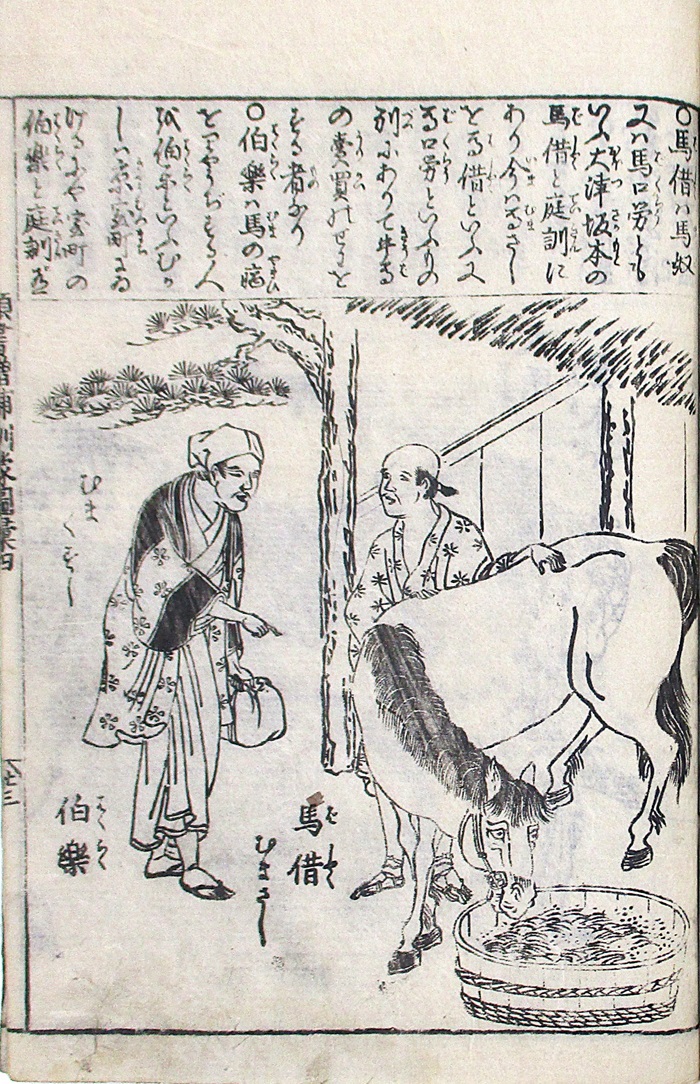

- 増補頭書訓蒙圖彙大成(題簽) ぞうほとうしょきんもうずいたいせい

- 中村惕斎編 須磨勘兵衛 寛政1年(1789) 冊子 21巻10冊 掲載箇所は第3冊、第5冊 加賀文庫 加108

-

江戸時代の挿絵入り百科事典に描かれた医師の姿です。薬剤師でもあった医師は、「くすし」とも呼ばれました。同書には、製薬の道具である薬研(やげん)も描かれています。舟形の底の部分に生薬を入れ、すり潰して粉にします。また、獣医である「伯楽(はくらく)」の姿も描かれています。伯楽は馬薬師、あるいは馬医とも呼ばれ、牛馬の病を治しました。

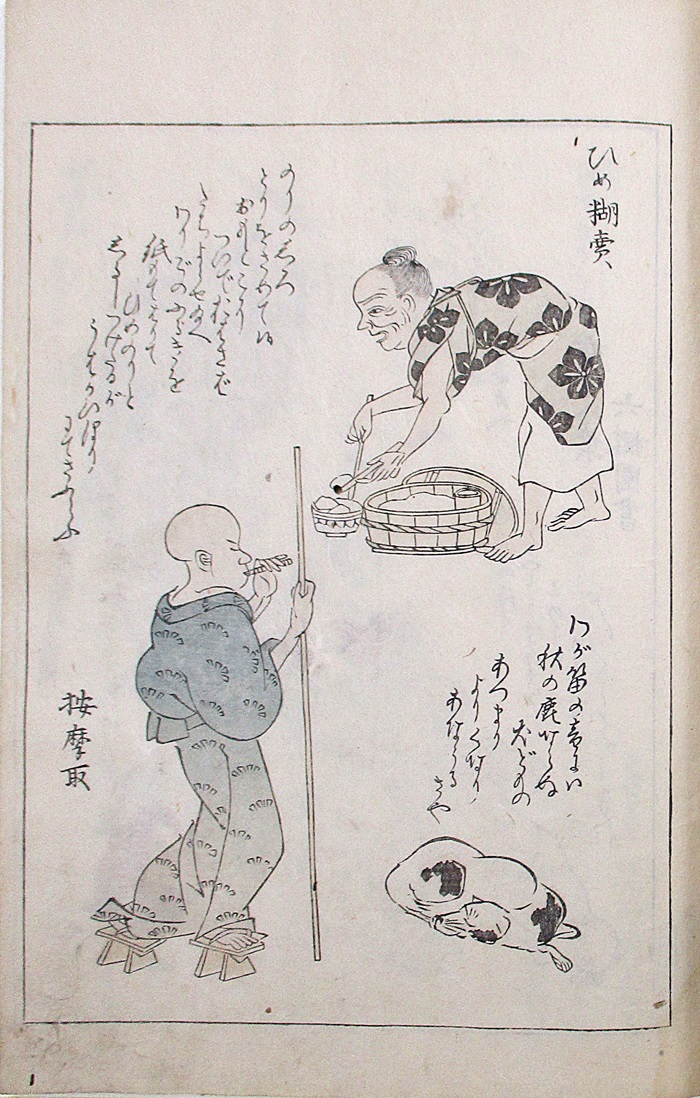

- 今様職人盡歌合 いまようしょくにんずくしうたあわせ 按摩取

- 銕廼屋大門著 五柳園一人撰 新泉園蔵板 文政8年(1825) 冊子 2巻2冊 加賀文庫 加7297

-

職人を描いた歌合に登場する「按摩取」です。患部を揉んだりさすったりして治療をします。これは得意先を決めずに笛を吹きながら町を流す「ふり」の按摩の様子です。

-

薬売り

江戸の人々は病気になると、軽い場合はまず身近に得られる売薬に頼りました。

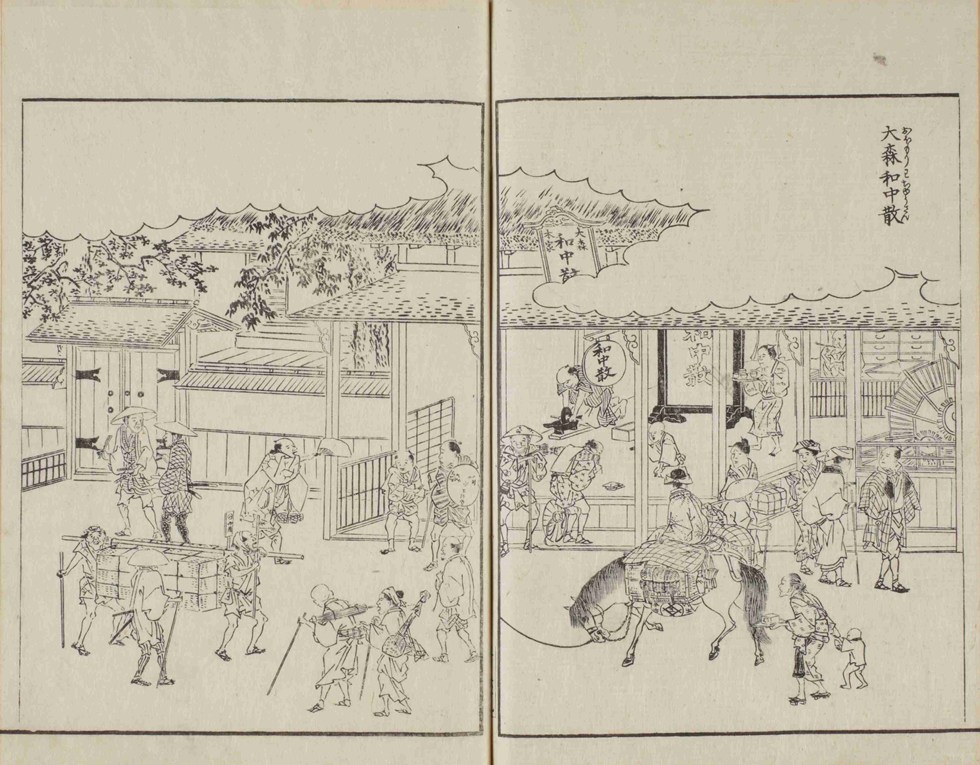

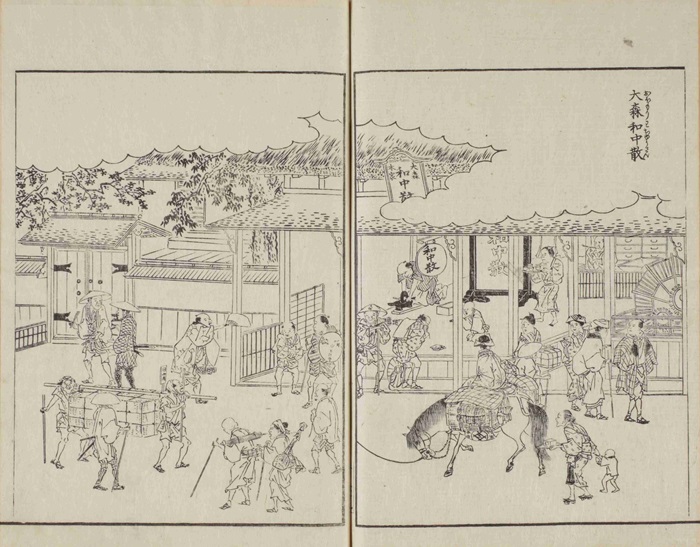

- 江戸名所圖會 えどめいしょずえ 大森和中散

- 松濤軒齋藤長秋(斎藤幸雄)編輯,長谷川雪旦図画 須原屋茂兵衛[ほか] 天保5年(1834) 冊子 7巻20冊 掲載箇所は第4冊 加賀文庫 加256-4

-

食傷の薬「和中散(わちゅうさん)」の江戸店の様子です。江戸と京を結ぶ東海道には53の宿場があり、そのいくつかには旅人の災難を救う道中薬がありました。その効能が人づてに伝わり、販路を広げていったのが江戸売薬で、和中散もその一つでした。和中散本舗は草津宿と石部宿の「間の宿」(あいのしゅく)として栄えた六地蔵にあり、現在その建物は国の重要文化財に指定されています。画像は江戸の大森にあった和中散の出店で、多くの人でにぎわっている様子が描かれています。

-

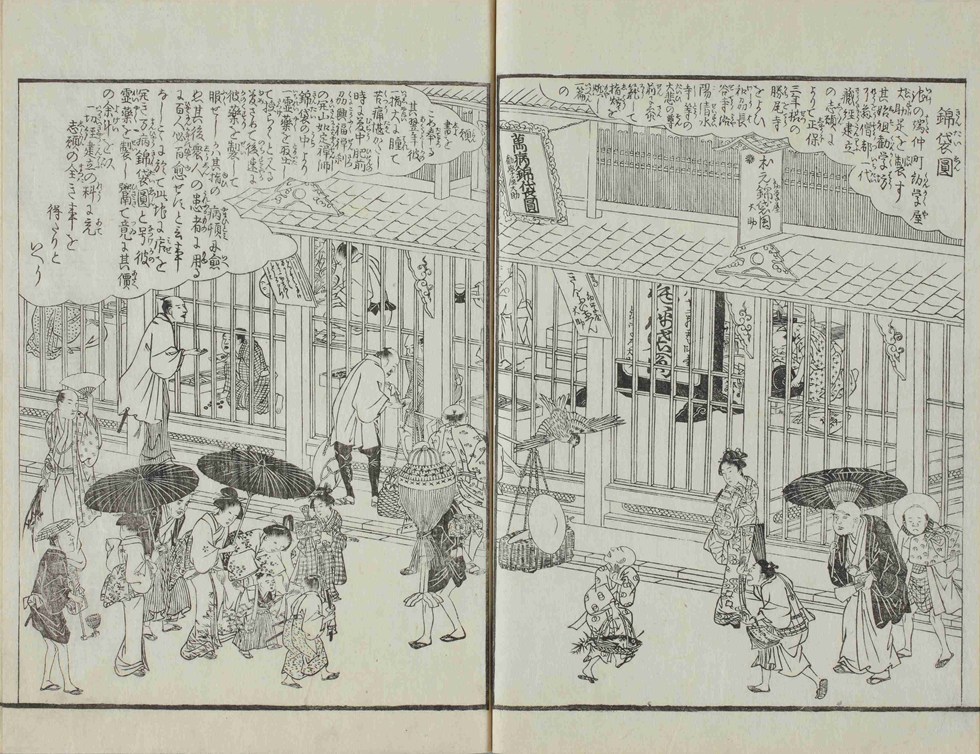

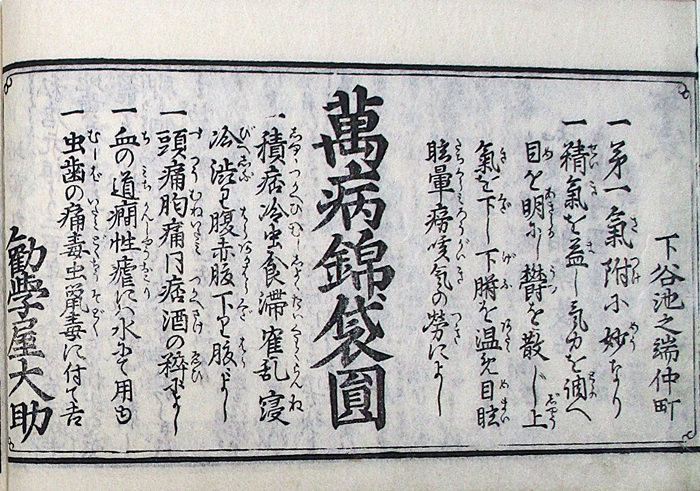

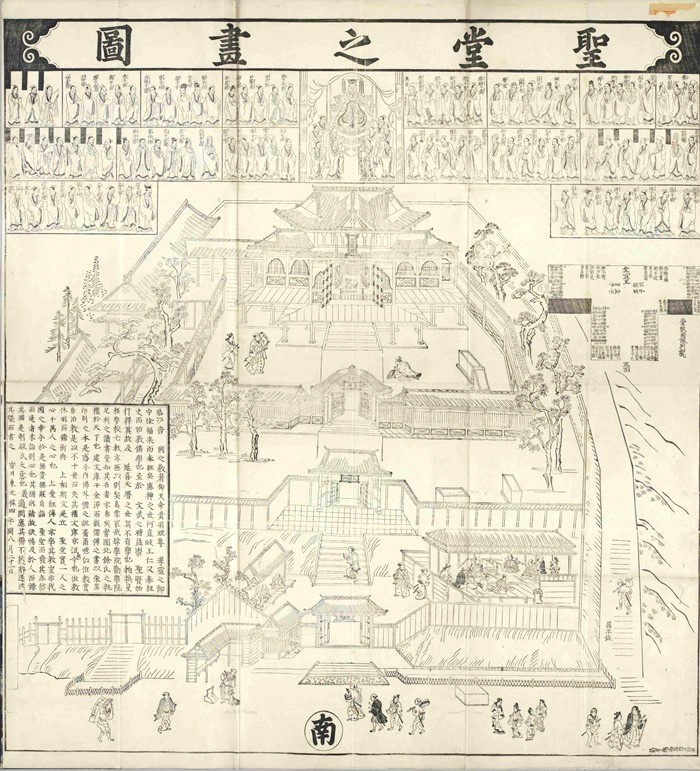

- 江戸名所圖會 えどめいしょずえ 錦袋圓

- 松濤軒齋藤長秋(斎藤幸雄)編輯,長谷川雪旦図画 須原屋茂兵衛[ほか] 天保5年(1834) 冊子 7巻20冊 掲載箇所は第14冊 加賀文庫 加256-14

-

万病に効くといわれた薬「錦袋圓(きんたいえん)」を売る上野池之端仲町の勧学屋の様子と、その広告です。勧学屋は、延宝3年(1675)に僧侶の勧学坊了翁(1630-1707)が開きました。変わった店構えで、客は格子の間から薬をもらう仕組みになっています。また、『江戸買物独案内』には江戸市中の様々な店の広告が業種別に分類され、いろは順に掲載されています。薬の「く」の頁は膨大で、掲載数は300余軒にのぼります。

- コラム Column

-

江戸時代には、香具師(やし)と言われる薬を売り歩くグループがありました。画像のようにこまを回したり、居合抜きをしたりして人を集め、薬を売りました。香具師は矢師ともいい、これは当て字で、本来は野士すなわち野武士のことであるといいます。野武士たちが、生活の糧を得るために、売薬を始めたことによるそうです。

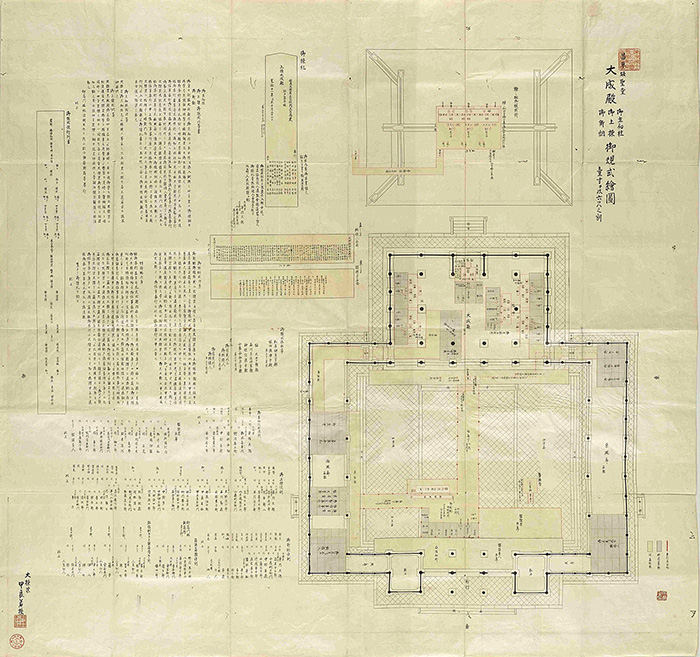

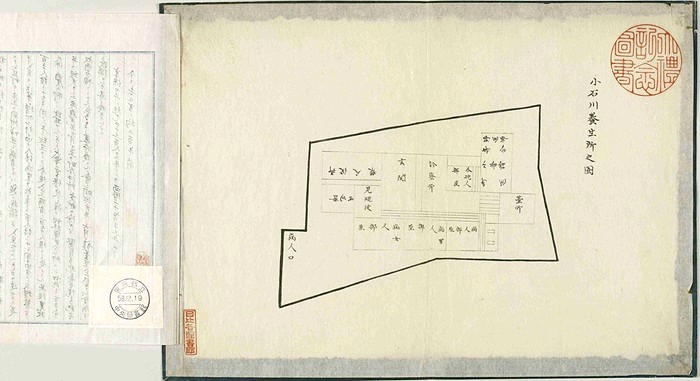

- 小石川養生所之圖 全 こいしかわようじょうしょのず ぜん

- 図面 1枚 東京誌料 673-12

-

享保7年(1722)に小石川御薬園(現在の小石川植物園)に設置された小石川養生所の図です。8代将軍吉宗の時代に、小石川伝通院前の町医者・小川笙船(おがわしょうせん)が、病気をしても診察を受けられない貧しい人々の存在に心を痛め、目安箱に投書したことがきっかけで開設されました。開設当初は、薬草などの実験台にされるのではと恐れられ、あまり患者は来ませんでした。これを受け、幕府は町の名主たちに施設や診療の様子を見学させ、入所条件を緩和するなどの措置を取りました。こうして入所希望者は増え、収容できないほどにあふれたといいます。

-

文化財ウィーク

文化財ウィーク