支える

Supporting

徳川幕府の本拠地として発展した江戸は、全国各地から人や物資が流れ込む大都市でした。将軍から庶民まで、多様な人々が暮らす江戸の生活を支えた商いを紹介します。

商店

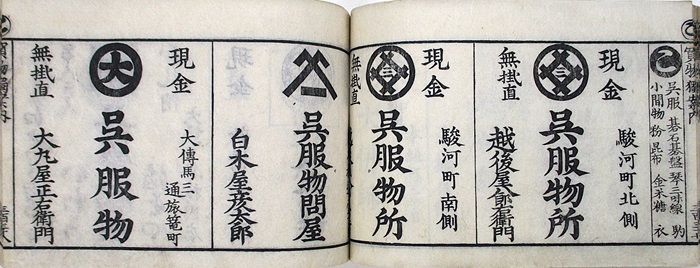

- 江戸買物独案内 えどかいものひとりあんない

- 中川芳山堂編 文政7年(1824) 冊子 3冊 東京誌料 883-1

-

江戸の買物案内書。上・下・飲食之部の3冊に合計2,622店を収録し、店名・屋号・所在地・商標等を記しています。配列は業種のいろは順で、例えば上巻の「い」の部には、糸屋・印刷・石・入歯など、下巻の「せ」の部には、線香・瀬戸物などが掲載されています。画像は「こ」の部で、越後屋、白木屋など、後の百貨店のルーツとなる呉服屋が並んでいます。呉服屋には大店が多く、そのほとんどが京都に本店を置き、絹織物の仕入れなどを行っていました。江戸の店舗は販売のための出店(支店)という位置づけで、江戸店の奉公人の多くは、本店のある上方で採用された男性でした。

-

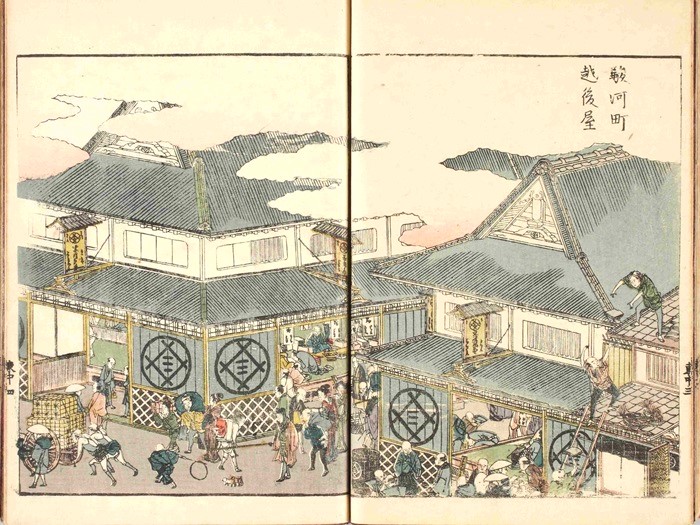

- 画本東都遊 えほんあずまあそび

- 浅草菴[市人]編 [葛飾北斎画] 享和2年(1802) 冊子 3巻3冊合1冊 東京誌料 025-25

-

駿河町(現在の東京都中央区日本橋室町1・2丁目)にあった越後屋(後の三越百貨店)の江戸本店(ほんだな)と向店(むこうだな)が描かれています。通りを挟んで本店と向店が向かい合っており、規模の大きさが伺えます。明和5年(1768)には、江戸本店に住み込む奉公人の数は342人を数え、向店と合わせれば500人を超えたと伝えられています。越後屋は、得意先への訪問販売による掛売(かけうり)が一般的だった呉服の販売方法に対し、店頭売り・現金掛け値なし(固定価格での現金払い)の新商法を打ち出し、大繁盛しました。その賑わいぶりは、江戸の名所としていくつかの錦絵や、井原西鶴の『日本永代蔵(にほんえいたいぐら)』などに描かれました。

-

- [白木屋] しろきや

- 歌川国貞(1世)画 総州屋与兵衛 天保年間(1830-1844) 錦絵 3枚続 東京誌料 0421-C72

-

越後屋と並ぶ呉服屋の大店、白木屋(後の東急百貨店)の軒先を描いた錦絵です。初代は近江(滋賀県)の人で、もとは京都で材木商を営んでいました。寛文2年(1662)、江戸日本橋通3丁目に店を出し、当初はきせる・扇子・櫛などの小間物を扱っていましたが、やがて呉服や木綿にも商売を拡大しました。寛文5年(1665)に移転した日本橋通1丁目の店の奉公人数は、寛文10年(1670)の19人から、寛延2年(1749)には150人前後に増大しました。奉公人のほとんどは、11、12歳頃に京都の本店で採用され、親元を離れて江戸店に住み込みました。病気や解雇、家出などで、入店2年目までに脱落してしまう者も多かったということです。

-

![画像:[白木屋]](/sp-bunkaweek/2025/sasaeru/images/4-3.jpg)

物売り

江戸で暮らす庶民の日常生活を支えたのが行商人でした。行商人には、天秤棒の前後に荷を積んで売り歩く「棒手振(ぼてふり)」と、場所を決めて商売をする「立ち売り」がいました。棒手振を生業とする者の数は多く、万治元年(1658)には、江戸の北部だけで5,900人、50業種に及び、魚や野菜などの食材から、日用品や玩具、動植物まで、あらゆるものが売られていました。

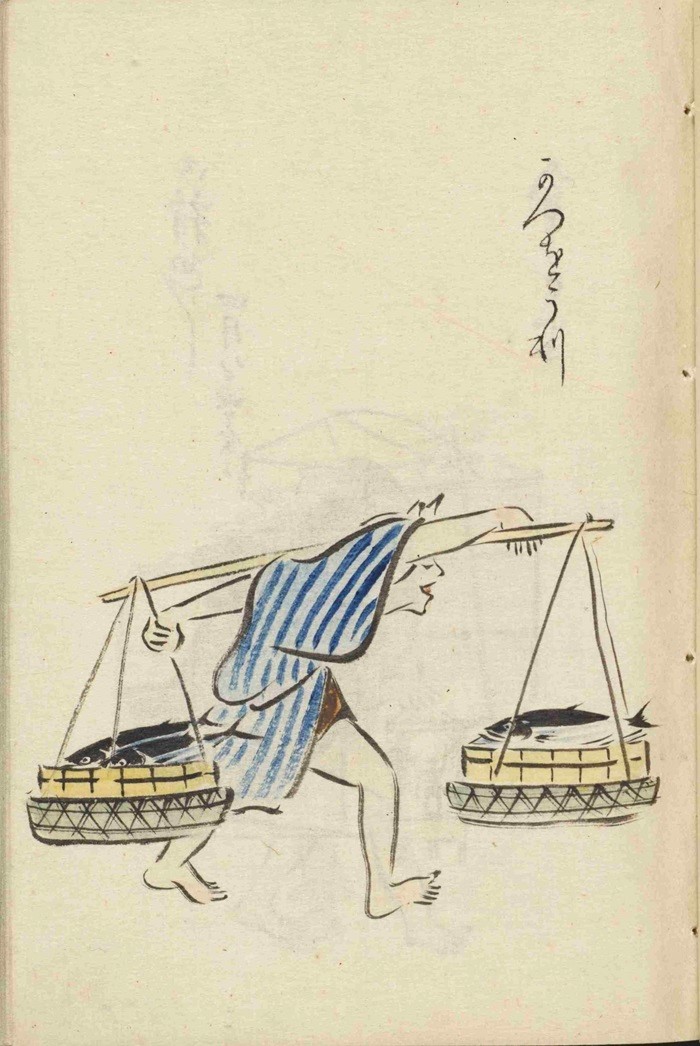

- 晴風翁物賣物貰盡 せいふうおうものうりものもらいずくし かつをうり

- [清水晴風画] 冊子 1冊 加賀文庫 加356

-

初物好きの江戸っ子が、特に珍重したのが初ガツオでした。江戸の近海で獲れたカツオは、高速船で日本橋の魚河岸へ運ばれました。生魚の商いは鮮度が勝負。行商の魚屋は、明け方に魚河岸で仕入れたカツオを入れた桶を天秤棒で担ぎ、威勢よく得意先に売りに出ました。初ガツオは非常に高額で、庶民にとっては、なかなか手が出せるものではなく、何人かが共同で買い求めることもあったようです。

-

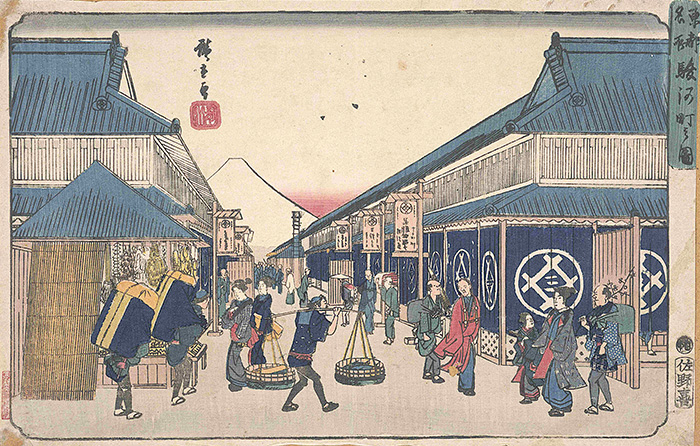

- 東都名所駿河町之圖 とうとめいしょするがちょうのず

- 歌川広重画 佐野屋喜兵衛 天保14年-弘化4年(1843-1847) 錦絵 1枚 東京誌料 0421-C15

-

駿河町を描いた図です。手前には魚を入れた桶を担ぐ棒手振りの姿が描かれています。

-

- クイズ Quiz

-

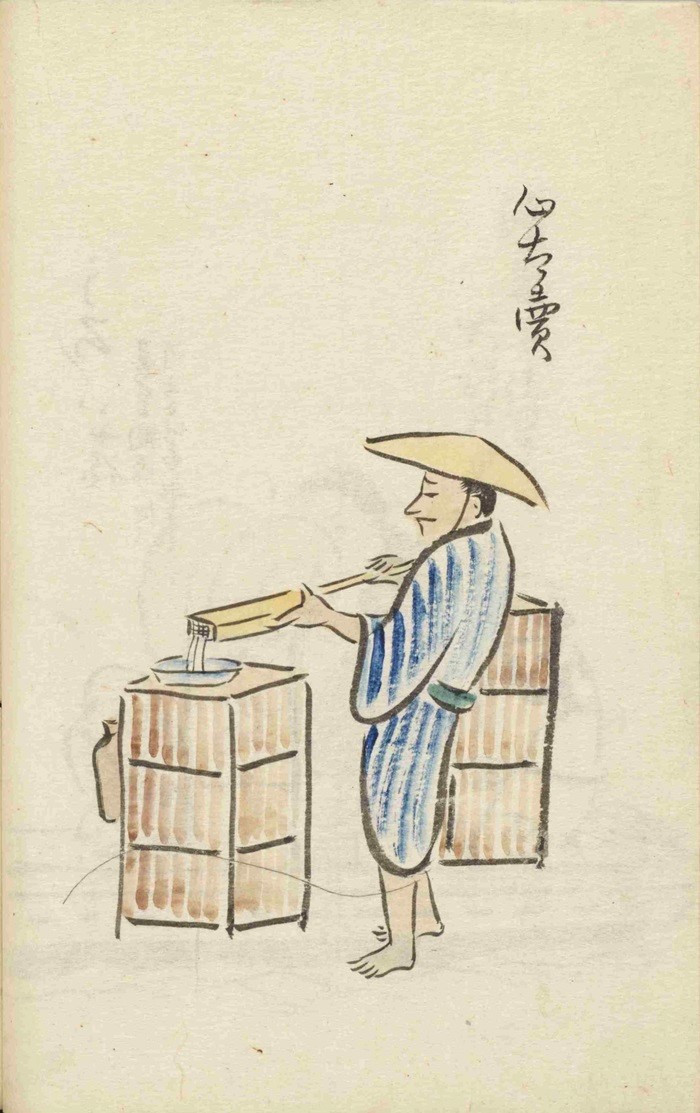

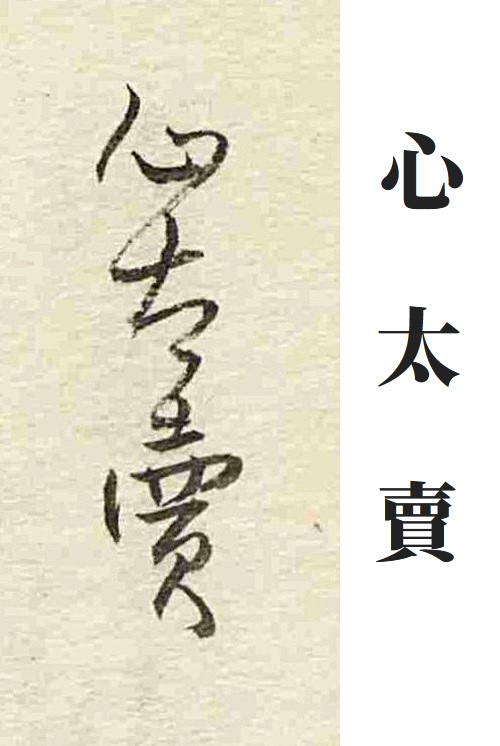

問題:この絵の人は何を売っているでしょうか。

回答:心太(ところてん)売り

天草(てんぐさ)という海藻から作られる心太は、夏の味覚として好まれました。平安の頃から食べられていたようですが、江戸時代になると、心太売りが江戸市中を売り歩くようになりました。心太売りが、鉄砲のような形をした突出し器で心太を突いて糸状にし、客は砂糖や醤油をかけて食べました。心太売りの中には、心太を突出し器で空中高く突き出し、肘の上や頭の上に置いた皿で受けるという曲芸で客集めをしていた者もいました。- 晴風翁物賣物貰盡 せいふうおうものうりものもらいずくし 心太売り

- [清水晴風画] 冊子 1冊 加賀文庫 加356

4つ目のキーワードは「お」

夏の風物詩である「冷水(ひやみず)売り」、「金魚売り」、「虫売り」を歌舞伎役者に見立てて描いた錦絵です。

- 俳優見立夏商人 はいゆうみたてなつしょうにん 冷水売り

- 歌川国貞(1世)画 辻屋安兵衛 天保年間(1830-1844) 錦絵 1枚 東京誌料 5714-C31-1

-

飲み水を売る水屋とは別に、夏になると冷水売りが「ひゃっこい、ひゃっこい」という掛け声とともに、桶に入れた冷たい水を天秤棒で担いで売り歩きました。冷水には砂糖と白玉が入れられており、真鍮製や錫製の椀で提供されました。

-

- 俳優見立夏商人 はいゆうみたてなつしょうにん 金魚売り

- 歌川国貞(1世)画 辻屋安兵衛 天保年間(1830-1844) 錦絵 1枚 東京誌料 5714-C31-2

-

金魚やメダカを入れた桶を天秤棒で担ぎ、売り歩く金魚売りも、江戸市中の夏の風物詩でした。もともと富裕階級の人々の趣味だった金魚の飼育が、江戸後期になると庶民にも広まりました。

-

- 俳優見立夏商人 はいゆうみたてなつしょうにん 虫売り

- 歌川国貞(1世)画 辻屋安兵衛 天保年間(1830-1844) 錦絵 1枚 東京誌料 5714-C31-3

-

虫売りは町内を売り歩くのではなく、日陰に屋台を置いて商売をしました。屋台の屋根と障子は紺と白の市松模様で、遠くからでも見分けられました。屋台の軒に虫籠を吊るし、松虫、コオロギなど、鳴き声を鑑賞して楽しむことのできる虫や蛍などを売っていました。

-

リサイクル業

江戸の人々は、何でも修理しながら使いまわし、もう使えなくなっても、燃えるものは焚き付けの燃料に、生ごみは海の埋め立てに利用しました。不用品の回収や修繕、中古品の販売など、リサイクル関連の職種も多く、庶民の生活はそのような仕事に支えられていました。

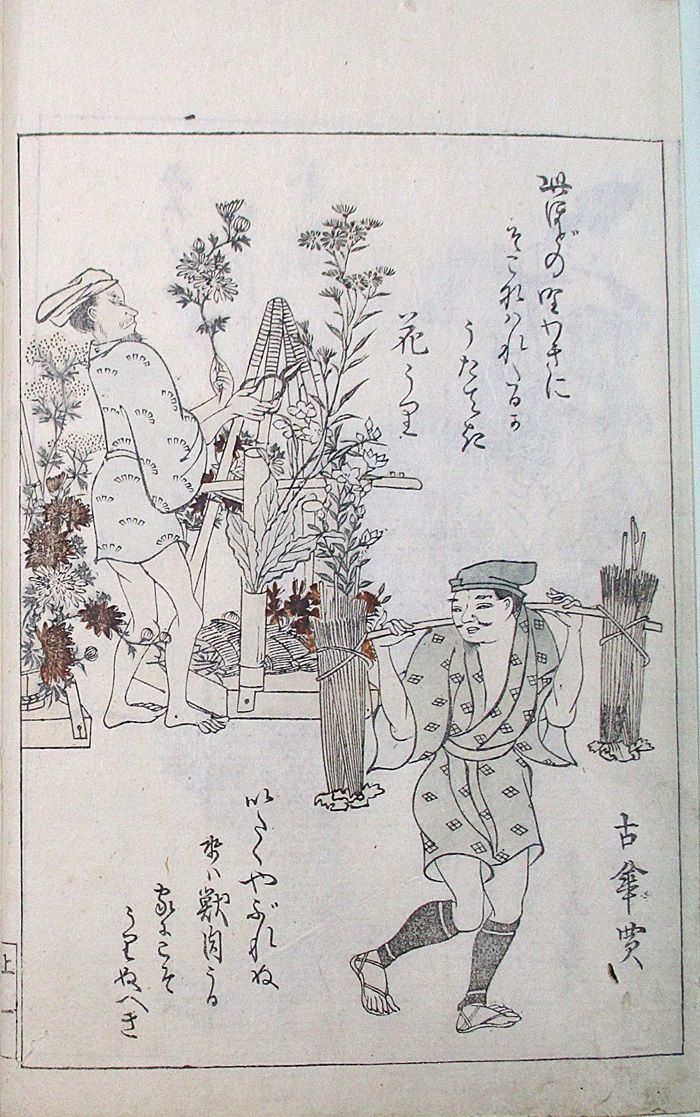

- 今様職人盡歌合 いまようしょくにんずくしうたあわせ 古傘買い

- 銕廼屋大門著 五柳園一人撰 新泉園蔵板 文政8年(1825) 冊子 2巻2冊 加賀文庫 加7297

-

使えなくなった傘を買い取る商売は、古傘買い、あるいは古骨買いと呼ばれました。彼らは町内を歩き回り、傘の状態によって4文、8文、12文のお金で買い取っていました。絵のように、天秤棒で前後に古傘を担ぐスタイルのほか、風呂敷に包んだり、紐で縛ったりして持ち運ぶ者もいたようです。買い集めた古傘は、紙を張替え、汚れを落として、再生させました。傘に貼られている油紙は防水効果があるため、はがした後も、魚や肉、味噌、漬物などの包装紙として再利用されました。

-

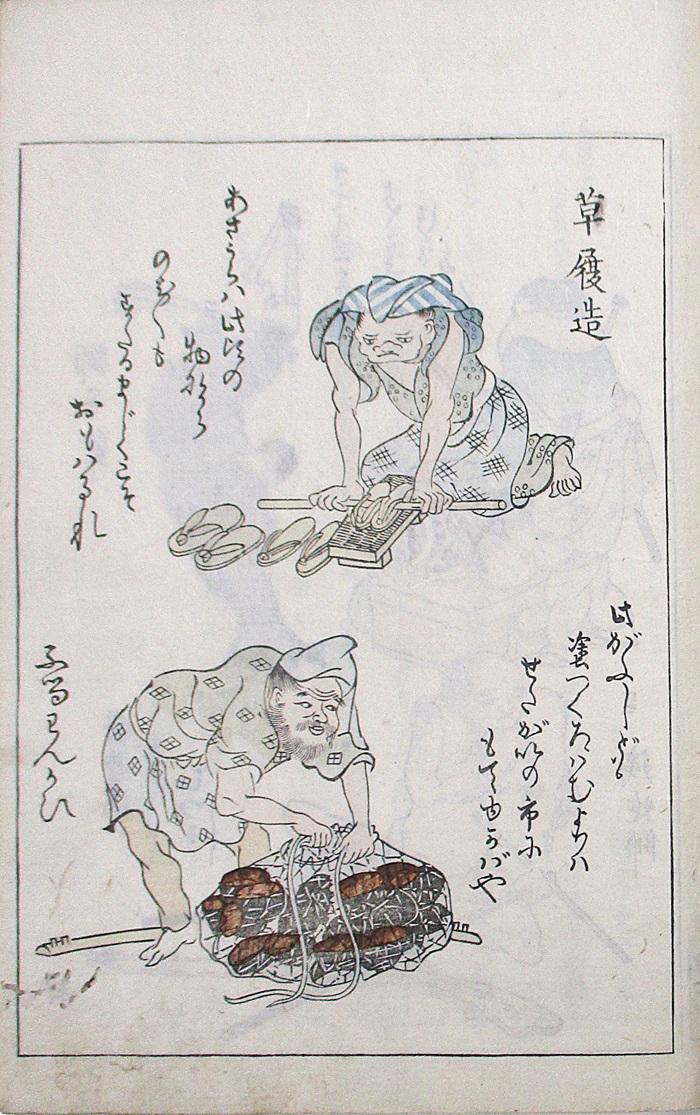

- 今様職人盡歌合 いまようしょくにんずくしうたあわせ 古椀買い

- 銕廼屋大門著 五柳園一人撰 新泉園蔵板 文政8年(1825) 冊子 2冊 加賀文庫 加7297

-

古椀買いが、買い集めた椀を網袋にまとめているところです。古椀買いは古物買いの一種で、古い椀や壊れた椀を買い集めました。古傘買いとの兼業も多かったようです。集めた椀は修繕して売ったほか、そのまま古物市に出すこともありました。絵の詞書には、「このがふしども、塗つくろハむよりハ、せたかいの市に、もってゆかバや」とあります。「がふし」は「盒子(ごうし)」で蓋つきの椀、「せたかい」は世田谷です。椀を塗り直すより、世田谷の市に持って行こうとしているようです。江戸幕府が開かれる以前から、世田谷城の城下町では古着や古道具の市が立っていました。

-

- 今様職人盡歌合 いまようしょくにんずくしうたあわせ 紙屑買い

- 銕廼屋大門著 五柳園一人撰 新泉園蔵板 文政8年(1825) 冊子 2巻2冊 加賀文庫 加7297

-

紙屑買いは、今でいう古紙回収業です。天秤棒で籠をかついで市中を歩き、不要になった帳簿や手習い用の紙などを秤で計って買い取っていました。集めた紙屑は紙屑問屋に売られ、漉返(すきかえ)し屋で漉返されて再生紙となり、落し紙(トイレットペーパー)などに使われました。買い取る資金力が無い者は紙屑拾いになり、町内を歩き回って紙屑を拾い集めては紙屑問屋に持ち込み、日銭を稼いでいました。

-

- 寶船桂帆柱 たからぶねかつらのほばしら 古着屋・古道具屋

- 十返舎一九著 歌川廣重画 山口屋藤兵衛 文化12年(1815) 冊子 1冊 加賀文庫 函100-2

-

江戸の庶民が日常で使う道具や衣類は、新品ではなく、古道具屋や古着屋などで手に入れることが普通でした。そういったリサイクルショップの数は多く、安永3年(1774)の調査によると、江戸における古道具屋の営業人数は約3,800人、古着屋は約1,500人いたそうです。人々から古着を買い取る古着買いは、約2,000人もいました。江戸の富沢町(現在の中央区日本橋富沢町)や柳原(やなぎわら)土手(現在の千代田区神田須田町・岩本町)には、古着屋と古道具屋が軒を連ねていて、たいへん賑わったということです。

-

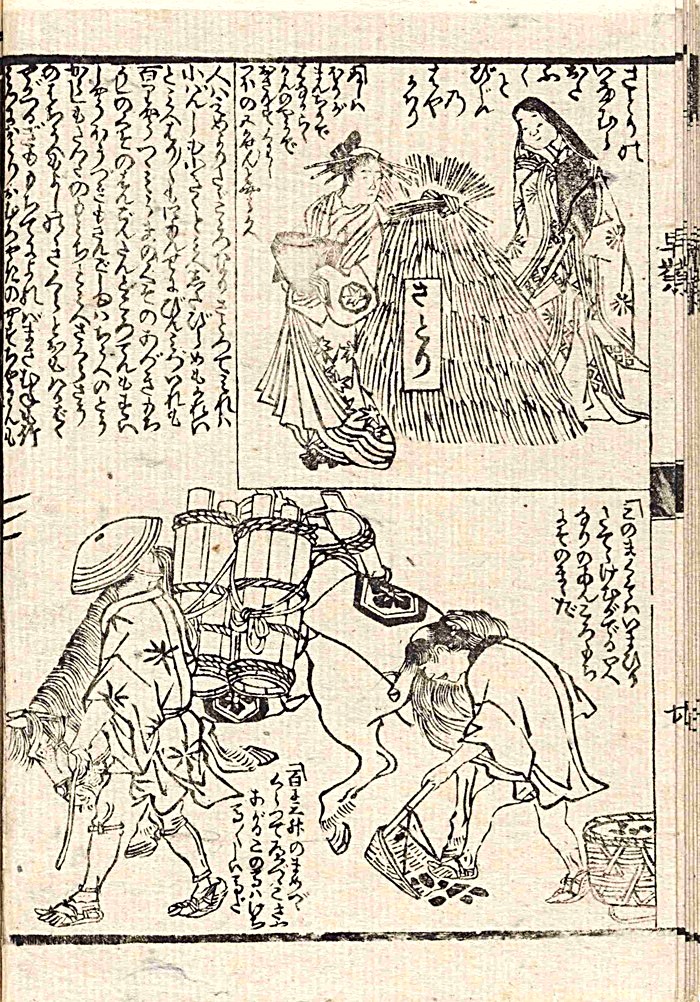

- 市川團蔵的中狂言早業七人前 いちかわだんぞうあたりきょうげんはやわざしちにんまえ

- 山東京傳著 蔦屋重三郎 享和2年(1802) 冊子 1冊 加賀文庫 函50-18

-

絵の右下に、馬糞を拾い集めている人物が描かれています。江戸では、排泄物も田畑の肥料として有効活用されました。街道筋や宿場には多くの馬が行き交っているので、馬糞が落ちると拾い集めて近郊の農家に売り、日銭を稼ぐ者がいました。彼らは「馬糞掻き(ばふんかき)」「馬糞取り(まぐそとり)」「馬糞浚い(ばふんざらい)」などと呼ばれていました。

-

サービス業

身だしなみを整えるとともに、人々の社交場であった湯屋や髪結床も、江戸庶民の生活を支えた商いといえます。

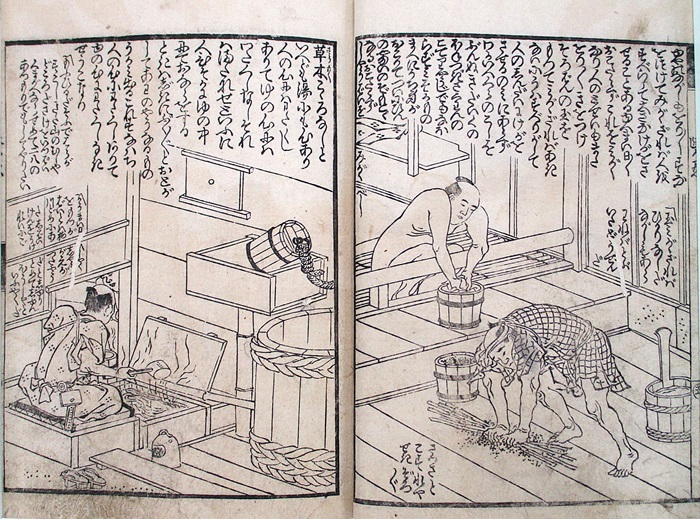

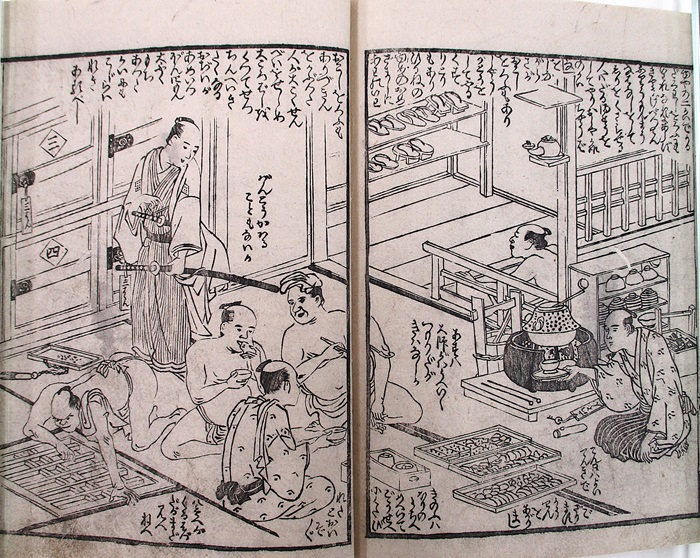

- 賢愚湊銭湯新話 けんぐいりこみせんどうしんわ

- 山東京傳著 享和2年(1802) 冊子 1冊 加賀文庫 函48-5

-

江戸の町は風が強く、土埃で汚れるため、毎日湯に入る習慣がありました。しかし、内風呂を持つ家は少なく、湯屋(銭湯)を利用することが普通でした。火事への恐れや、江戸は水が豊富ではないこと、燃料となる薪が高いことなどが理由と考えられています。この絵は、湯屋での人間模様を描いた山東京伝による黄表紙で、左の絵は、湯屋の従業員が、体を洗う「流し」を掃除している場面です。「湯屋の流しも、折々砂をつけて磨かざれば、人を滑らして大きな怪我をさせることあるゆへ、毎日々々怠らず、これを磨くなり」と書かれています。右の絵は湯屋の2階の様子を描いています。男湯の2階は別料金で利用できる休憩所になっており、お茶を飲んだりお菓子を食べたりしながら、世間話や囲碁将棋に興じることのできる社交場でした。

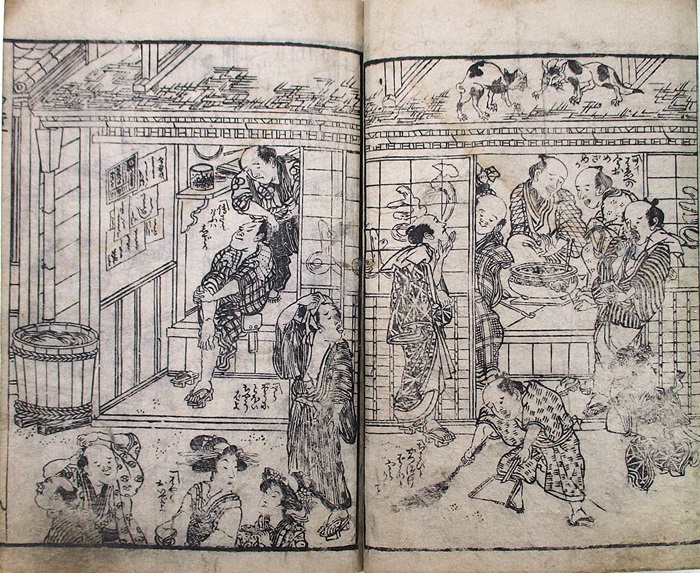

- 𫞉髪新話浮世床 りゅうはつしんわうきよどこ

- 式亭三馬著 瀧亭鯉丈著 文化8, 9年(1811, 1812), 文政6年(1823) 冊子 3編6冊 特別買上文庫 特532

-

髪結床は男性の髪を結いあげ、ひげや月代を剃る商売で、自宅で営業する「内床(うちどこ)」と、道端や空地などに小屋を構えて営業する「出床(でどこ)」がありました。そのほか、店は持たずに、道具箱を下げて客先で営業する「廻り髪結い」がいました。女性は自分や家族、女中の手で髪を整えていましたが、江戸後期には女髪専門の髪結いも誕生しました。本作は式亭三馬による滑稽本で、髪結床を舞台に、江戸庶民の日常生活を生き生きと描いています。絵のように、客は通りに向かって腰を掛けました。隣の部屋では、人々が火鉢を囲んで談笑しながら、自分の番がくるのを待っています。この部屋には碁や将棋盤なども置かれていました。湯屋と同様、髪結床も庶民の社交場でした。

-

文化財ウィーク

文化財ウィーク