住まう・使う

Residing and Using

職人いろいろ

この章では、江戸の人々がつかう道具や住まいを支えた、大工や鍛冶師などの様々な職人について紹介します。

- コラム Column

-

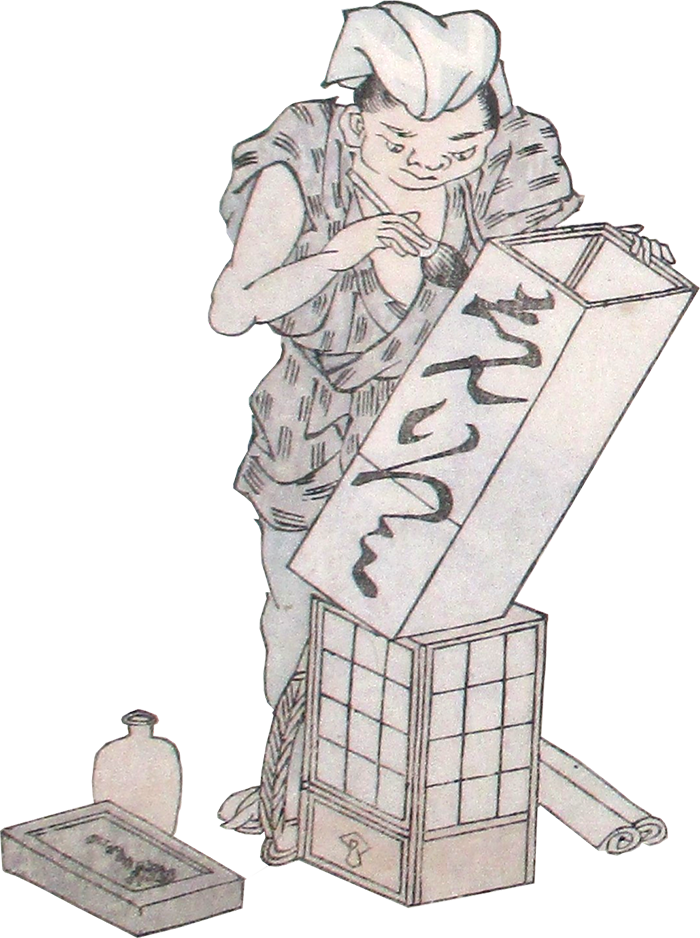

これは、出職(でじょく)の看板書の姿です。出職とは、注文主のもとへ行き、そこで仕事をする職人のことで、逆に主として自分の家で仕事をする職人のことを居職(いじょく)といいました。看板書は、筆・紙・硯・糊などを風呂敷などで背負って江戸や近国を巡り、注文を取っていました。茶店・飯屋・髪結床(かみゆいどこ)・船宿などの障子看板や行燈看板などの紙は即座に張り替えて、そこに屋号や商品名を書き上げていました。

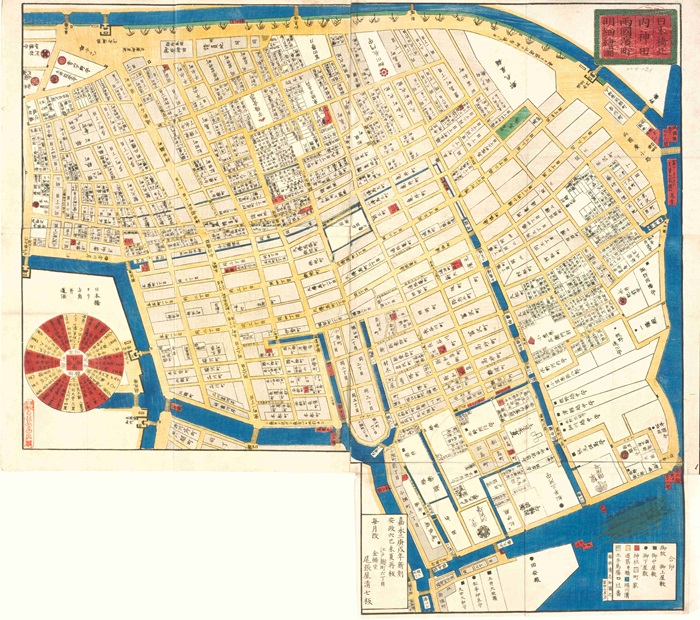

- 日本橋北内神田両国浜町明細絵図 にほんばしきたうちかんだりょうごくはまちょうめいさいえず

- 福住清志知図 金鱗堂尾張屋清七 安政6年(1859) 切絵図 1枚 東京誌料 0421-12イ

-

江戸を地域に区切って絵図化した、「切絵図」と呼ばれる区分図です。この図に描かれているのは、現在のJR神田駅の東西、千代田区と中央区にまたがる地域です。紺屋町、呉服町、鉄砲町、竪大工町(たてだいくちょう)、白壁町等、職人名のついた町名が多く見受けられます。土蔵の白壁を塗る職人が多くいたことにちなむ白壁町には、平賀源内が一時期住んでいました。職人名を冠する町は、町名になった職人集団が住んでいたか、江戸城へ職人を差し出す国役負担があった町でした。

-

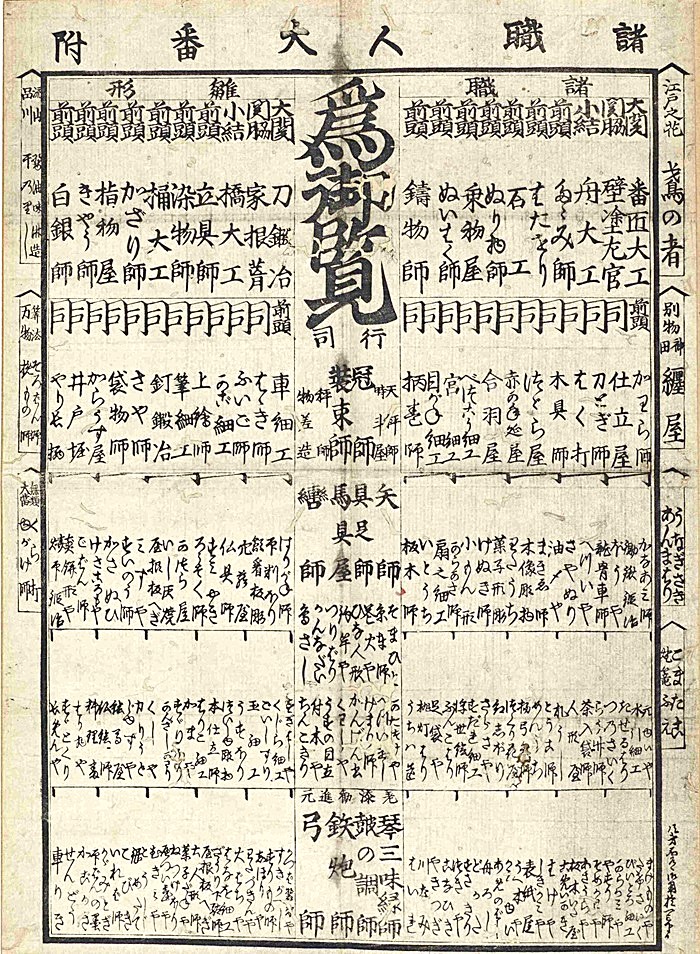

- 諸職人大番附 しょしょくにんだいばんずけ

- 見立番付 1枚 東京誌料 870-30

-

江戸の町で働く職人を番付表にしたものです。職人たちを「諸職」と「雛形」に分け、ランキングしています。当時は大関が最高位のため、横綱はありません。「諸職」の大関は「番匠大工」(大工のこと)、「雛形」の大関は「刀鍛冶」。右上の欄外には「江戸の花 鳶の者」とあり、火事場で消火に活躍した鳶が職人の花形であったことがわかります。行司の欄には、「天秤師」「物差造」など、番付の行司にうってつけの物を測る職業も並んでいます。また江戸の暮らしには運河や河川が関わり深く、諸職の小結には船大工が挙げられています。

-

- 花櫓棟上寿語六 はなやぐらむねあげすごろく

- 豊原国周画 専錦堂福太 元治1年(1864)11月 双六 1枚 東京誌料 783-S1

-

江戸の華やかな棟上げの様子を双六に仕立てたものです。当時人気の歌舞伎役者を、大工に見立てて描いています。コマ番号は柱に書かれており、中央下の「ふりだし」から始まって組み上げを行っている大工の間を通り、中央上の上棟式で「上り(あがり)」です。上がりのコマ右斜め下の大工は、直線を引く際に使われる墨壺と呼ばれる大工道具を三方(さんぼう)にのせて持っています。

-

- 衣喰住之内家職幼絵解之図 第十 大工 いしょくじゅうのうちかしょくおさなえときのず だいじゅう だいく

- 歌川国輝(2世)画 明治 錦絵 1枚 東京誌料 086-6(27)

-

- 衣喰住之内家職幼絵解之図 第一 鍛冶鉄物 いしょくじゅうのうちかしょくおさなえときのず だいいち かじてつもの

- 歌川国輝(2世)画 明治 錦絵 1枚 東京誌料 086-6(32)

-

明治時代に、文部省が幼年期における家庭教育目的で刊行した錦絵で、衣食住にまつわる職人の仕事を図解しています。

左の画は大工で、右手前には、手斧(ちょうな)と呼ばれる大工道具で木材を削って表面を平らにしている大工が、その奥には木材を鋸(のこぎり)で切る大工の姿が見えます。また、摩耗した鋸の歯を研ぎなおすことを「目立て」といい、これを生業とする職人もいました。

右の画は鍛冶で、金槌(かなづち)や、金床(かなとこ)と呼ばれる金属製の作業台などを使って釘を作っている様子です。後ろの女性が、大中小の釘を50本・100本と数えて束ねています。

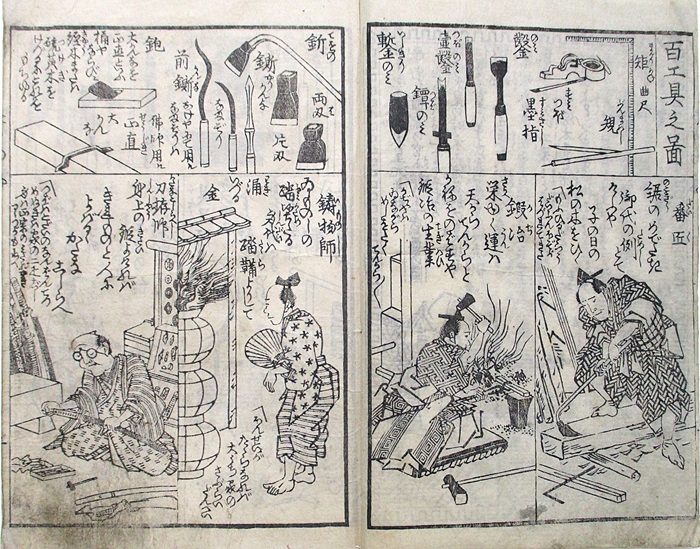

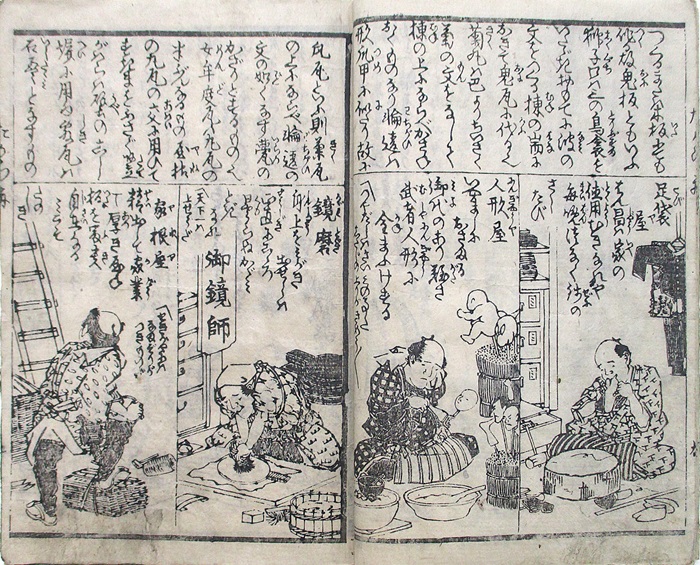

- 寶船桂帆柱 たからぶねかつらのほばしら 番匠・鍛冶・足袋屋・人形屋ほか

- 十返舎一九著 歌川廣重画 山口屋藤兵衛 文化12年(1815) 冊子 1冊 加賀文庫 函100-2

-

職人の絵に狂歌を添えた作品です。上は番匠、鍛冶、鋳物師、刀拵師(かたなこしらえし)の図で、その上段には「百工具の図」として様々な大工道具が描かれています。下は足袋屋、人形屋、鏡磨(かがみとぎ)、屋根屋の図です。刀拵師とは、刀鍛冶が作った刀身に拵え(刀装)をして売る職人です。図の刀拵師の後ろには、目貫(めぬき)という刀の柄(つか)に付ける金具などが飾られています。鏡磨は、鏡の表面を磨く職人です。当時の鏡は銅製で、月日を経ると曇るため、一年に一度くらいは磨く必要がありました。

-

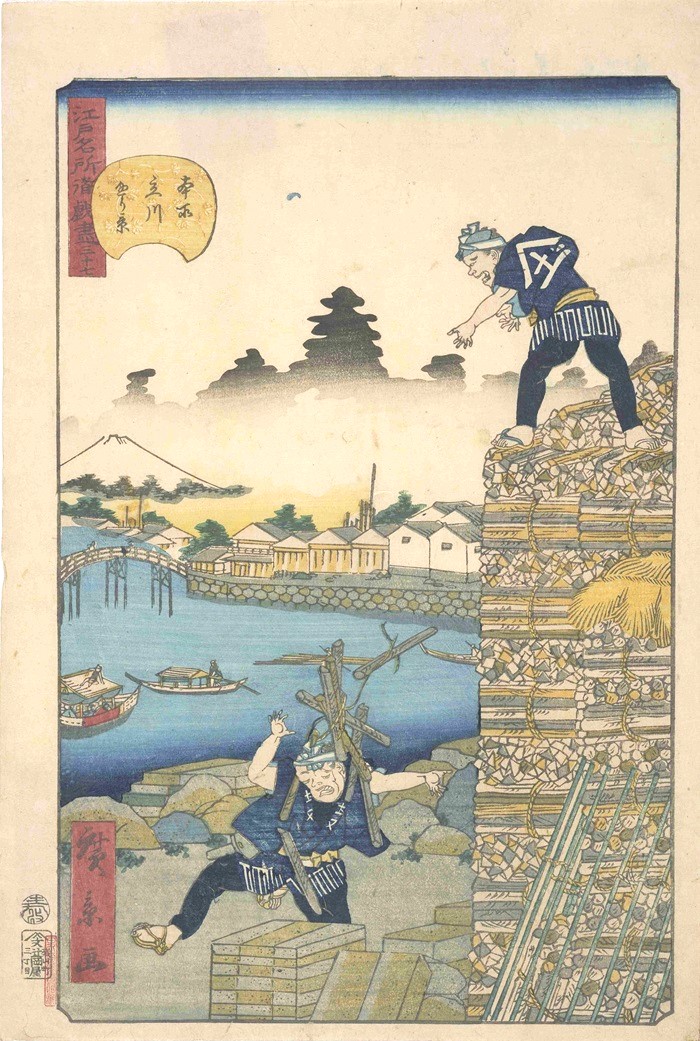

- 江戸名所道化盡 四十一 浅草御厩川岸 えどめいしょどうけずくし しじゅういち あさくさおんまやがし

- 歌川広景画 辻岡屋文助 安政7年(1860)1月 錦絵 1枚 東京誌料 025-C3-42

-

- 江戸名所道戯盡 三十七 本所立川通り景 えどめいしょどうけずくし さんじゅうしち ほんじょたてかわどおりけい

- 歌川広景画 辻岡屋文助 安政6年(1859)9月 錦絵 1枚 東京誌料 025-C3-38

-

左の画は、現在の浅草三好町一帯の隅田川に面する御厩河岸(おんまやがし)で、壁に漆喰を塗る職人です。足場に乗る職人が漆喰の盛り板を落としてしまい、丁度下から漆喰を持ち上げて渡そうとする職人の頭に命中しています。壁に漆喰を塗る左官は、社会的評価が高く、『諸職人大番附』では関脇に選ばれています。右の画は材木問屋で働く職人です。現在の墨田区南部にあたる本所を流れる堅川(たてかわ)沿いには、材木問屋が立ち並んでおり、材木を大きな鋸(のこぎり)で挽き、板や角材に仕上げる木挽(こびき)職人などが活躍していました。

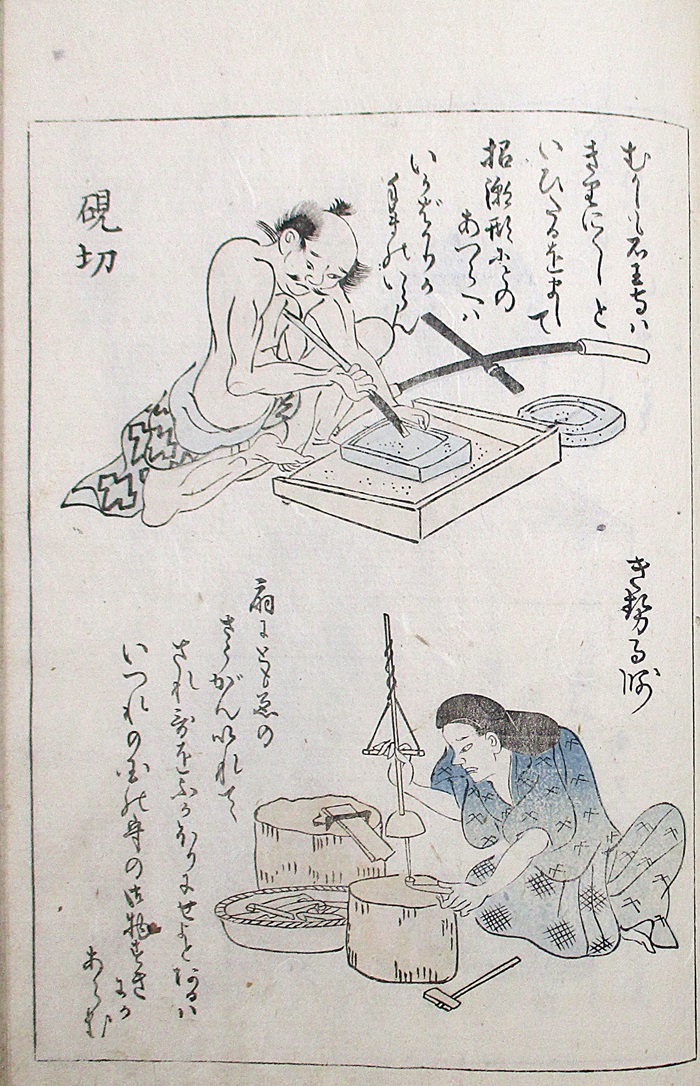

- 今様職人盡歌合 いまようしょくにんずくしうたあわせ 櫛挽 井戸掘 硯切 きせる師

- 銕廼屋大門著 五柳園一人撰 新泉園蔵板 文政8年(1825) 冊子 2巻2冊 加賀文庫 加7297

-

職人を描いた歌合に登場する職人の姿です。左の図は櫛挽(くしひき)と井戸掘です。櫛挽は弓張鋸で、櫛を削っています。井戸掘はここと定めたところに御幣(ごへい)を立て、地面に耳をあてて地下水の流れを聞いており、傍らには井戸掘り用の鍬があります。右の図は、硯切(すずりきり)ときせる師です。硯切は硯を作る職人で、石材相手の力仕事でした。書入れには「むかしも石王寺はきりにくしといひたるを」とあり、丹波国石王寺(じゃくおうじ)山から産する石である石王寺は堅いといわれていたようです。きせる師は、煙管(きせる)を作る職人で、図は舞錐(まいぎり)という道具で煙草を詰める雁首(がんくび)の穴をあける様子です。

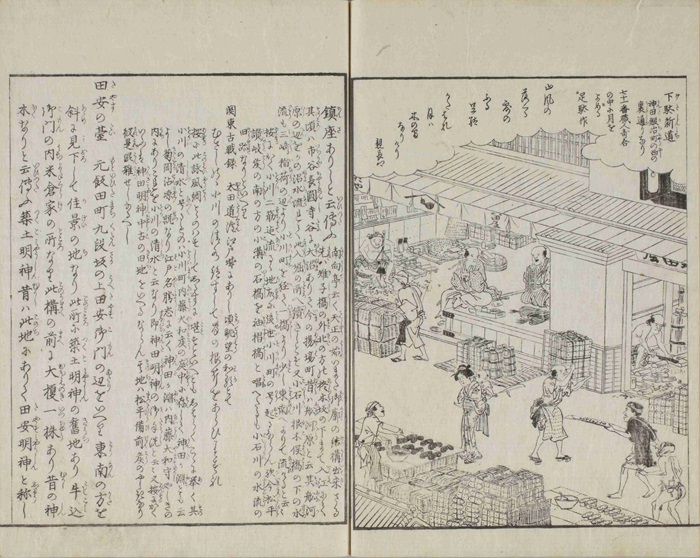

- 江戸名所圖會 えどめいしょずえ 下駄新道

- 松濤軒齋藤長秋(斎藤幸雄)編輯,長谷川雪旦図画 須原屋茂兵衛[ほか] 天保5年(1834) 冊子 7巻20冊 掲載箇所は第1冊 加賀文庫 加256-1

-

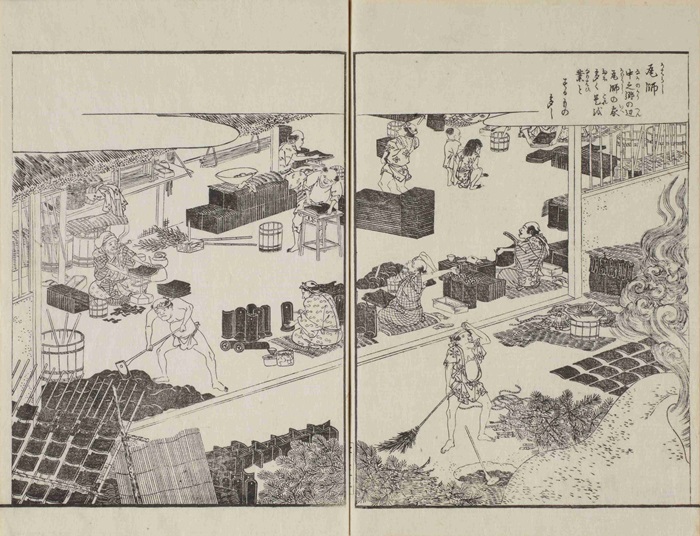

- 江戸名所圖會 えどめいしょずえ 瓦師

- 松濤軒齋藤長秋(斎藤幸雄)編輯,長谷川雪旦図画 須原屋茂兵衛[ほか] 天保7年(1836) 冊子 7巻20冊 掲載箇所は第18冊 加賀文庫 加256-18

-

下駄新道は現在のJR神田駅の辺りにあり、下駄を作って売る店が多くありました。画には、下駄職人たちが作業をする姿が描かれており、左上には、鼻緒をすげる穴を開けている様子も見えます。また当時は、擦り減った古い下駄の歯を抜いて、新しい歯と差し替える職人もいました。

現在の墨田区吾妻橋の辺りには、昭和初期まで中之郷瓦町と呼ばれる地域がありました。瓦師の家が多く、これを生業とする人々が大勢住んでいたそうです。画には、瓦の成形をする職人たちの姿や、焚口二つのだるま窯などが描かれています。

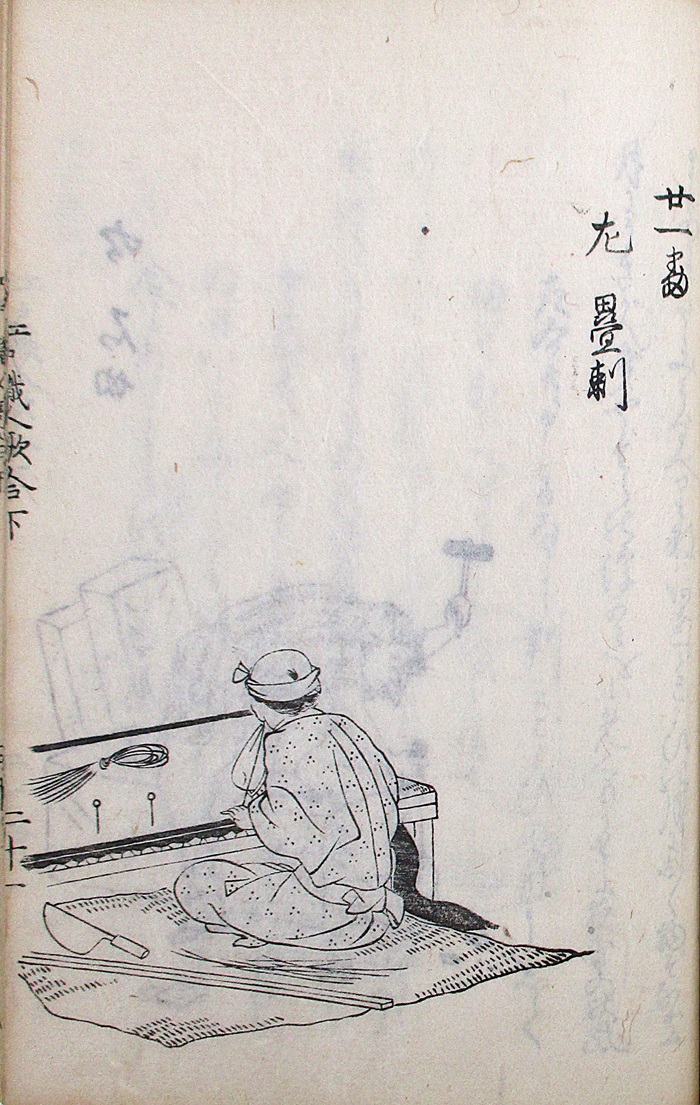

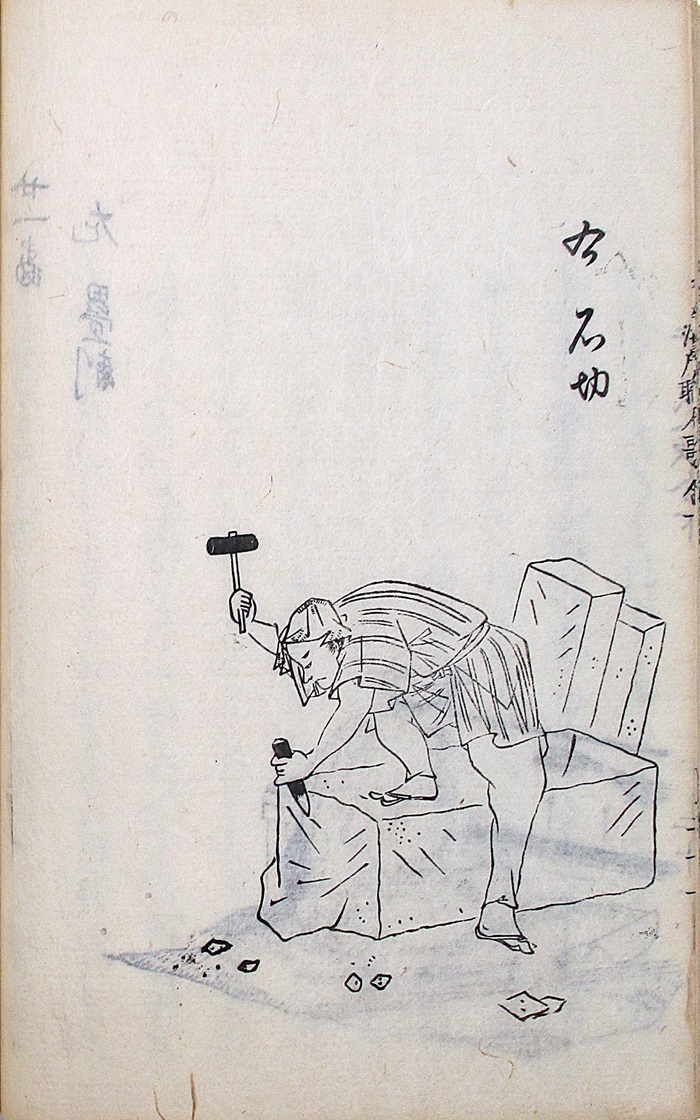

- 江戸職人歌合 えどしょくにんうたあわせ 畳刺 石切

- 石原正明著 藤原春季挿画 永楽屋東四郎 冊子 2巻2冊 加賀文庫 加444

-

文化2年(1805)7月10日に浅草寺で行った歌合を出版したもので、左の画は畳刺(たたみさし)です。縁(へり)を縫い針で縫いつけている様子を描いており、畳刺が座る敷物の上には、物差と畳屋包丁、麻糸が置かれています。畳屋包丁は、藺草(いぐさ)の表や縁などを切る時などに使う包丁です。また、『職人尽発句合(しょくにんづくしほっくあわせ)』には「畳さしさしもせはしき師走哉」という記述があり、当時、新年を迎えるにあたって、畳替えを行うことが慣習化していたことがわかります。右の石切は、石を切り出し、加工する職人で、長半纏に股引を履き、石材に片足をのせ、石切鑿(のみ)を金槌で叩いている姿です。

- クイズ Quiz

-

問題:何をする職人の画かわかるかな?

- 水汲み

- 寒天づくり

- 紙すき

- 金魚すくいの準備

答えは「3 紙すき」です。

紙すきとは、和紙を漉(す)くことです。和紙の原料は植物から取り出した繊維です。和紙を作る時は、まず繊維を煮て水に晒したあと、叩いてほぐします。次に粘材を混ぜて漉槽(ふね)に入れたら、簀桁(すけた)と呼ばれる木の枠に簀(す)をはめ、漉槽の中でこれを動かして漉きます。これが「紙すき」です。その後乾かすと、紙になります。江戸における紙すきの主産地はいくつかあり、その一つの浅草では、「浅草紙」と呼ばれる古紙を原料とした漉き返しの紙も作られていました。- 職人盡歌合 しょくにんずくしうたあわせ

- 延亨1年(1744)序 冊子 3巻1冊 加賀文庫 加7295

6つ目のキーワードは「ご」

文化財ウィーク

文化財ウィーク