食べる

Eating

江戸の名物たべもの案内

食は江戸時代に、庶民にも楽しまれる文化へと発展していきました。特に盛んだったのは外食産業で、文化7年(1810)には7700軒以上もの店舗があったとされています。高級料理屋や屋台店など、さまざまな形態の飲食店が出現し、名物を記した双六や案内書、番付なども多く出版されました。

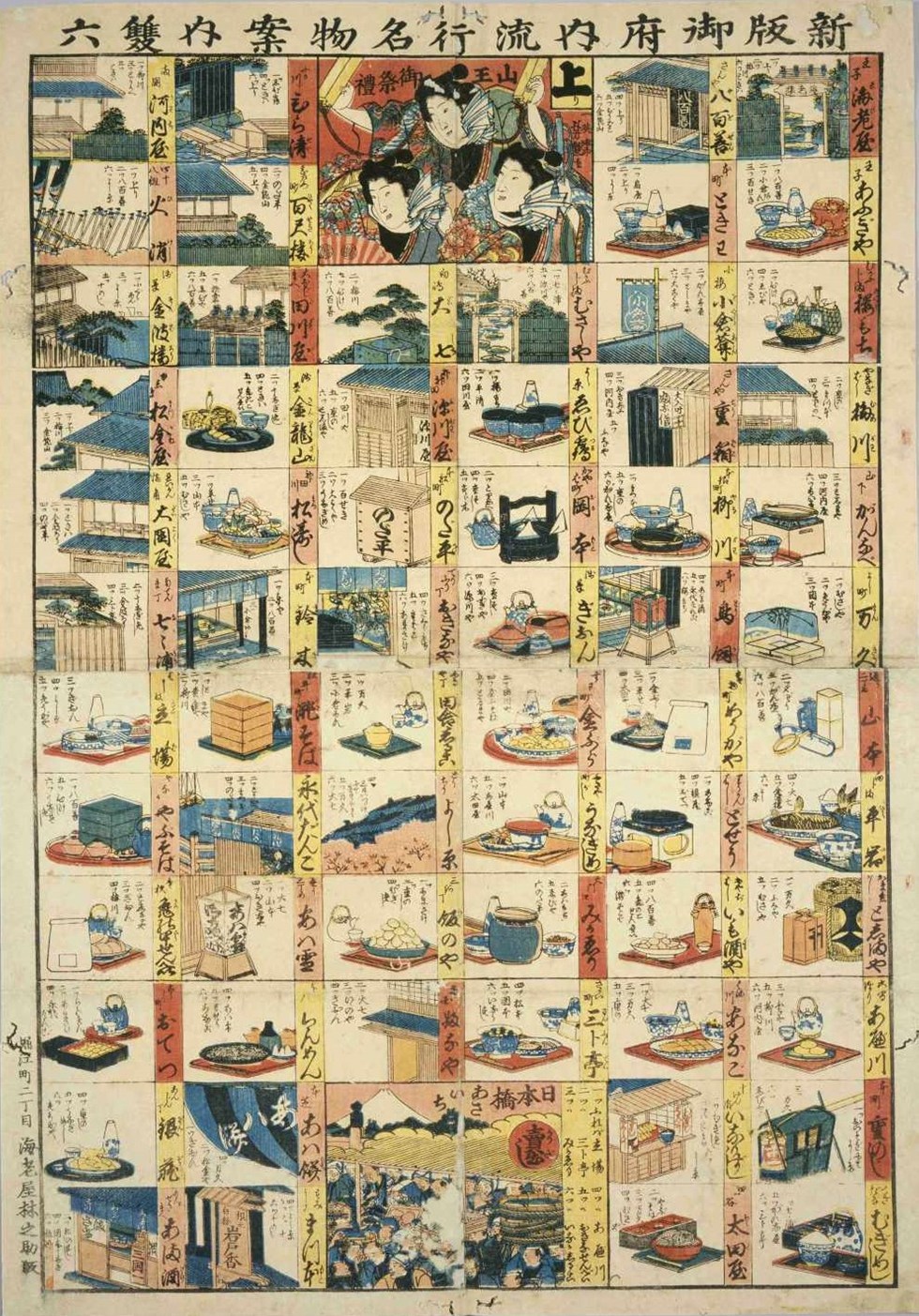

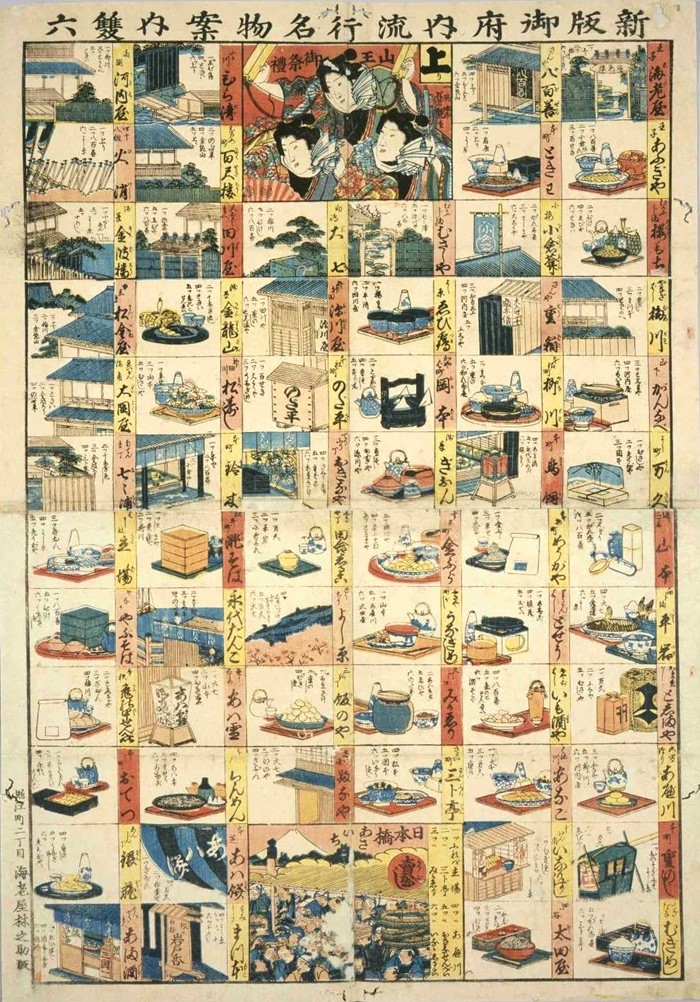

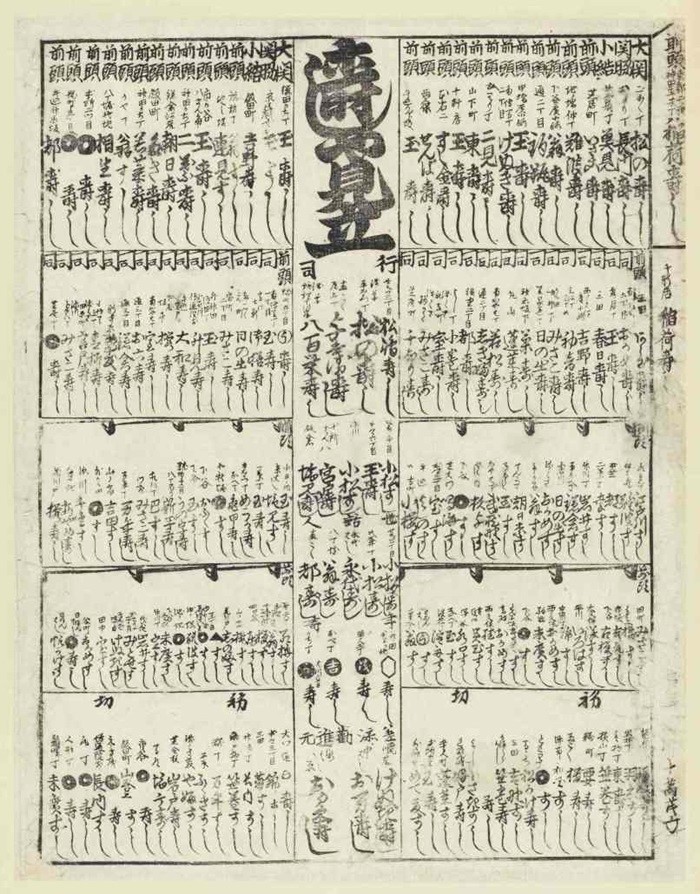

- 新版御府内流行名物案内双六 しんぱんごふないりゅうこうめいぶつあんないすごろく

- 歌川芳艶画 海老屋林之助 嘉永頃(1848-1854) 双六 1枚 東京誌料 804-S4

-

「日本橋あさいち」を振りはじめに、当時流行の飲食店をめぐってあがりをめざす双六です。各マスには店構えや名物が描かれています。「さんや八百善(やおぜん)」「ふか川ひら清」などの高級料亭や、長命寺の「むかふじま桜もち」等、今も残る老舗・名物の名前もあります。中央にみえる「すわ丁金麩羅(きんぷら)」の「金ぷら」とは、衣に卵黄を加えて揚げた高級天ぷらのことです。高価な卵を使うことで屋台の天ぷらとは一線を画していたそうです。

-

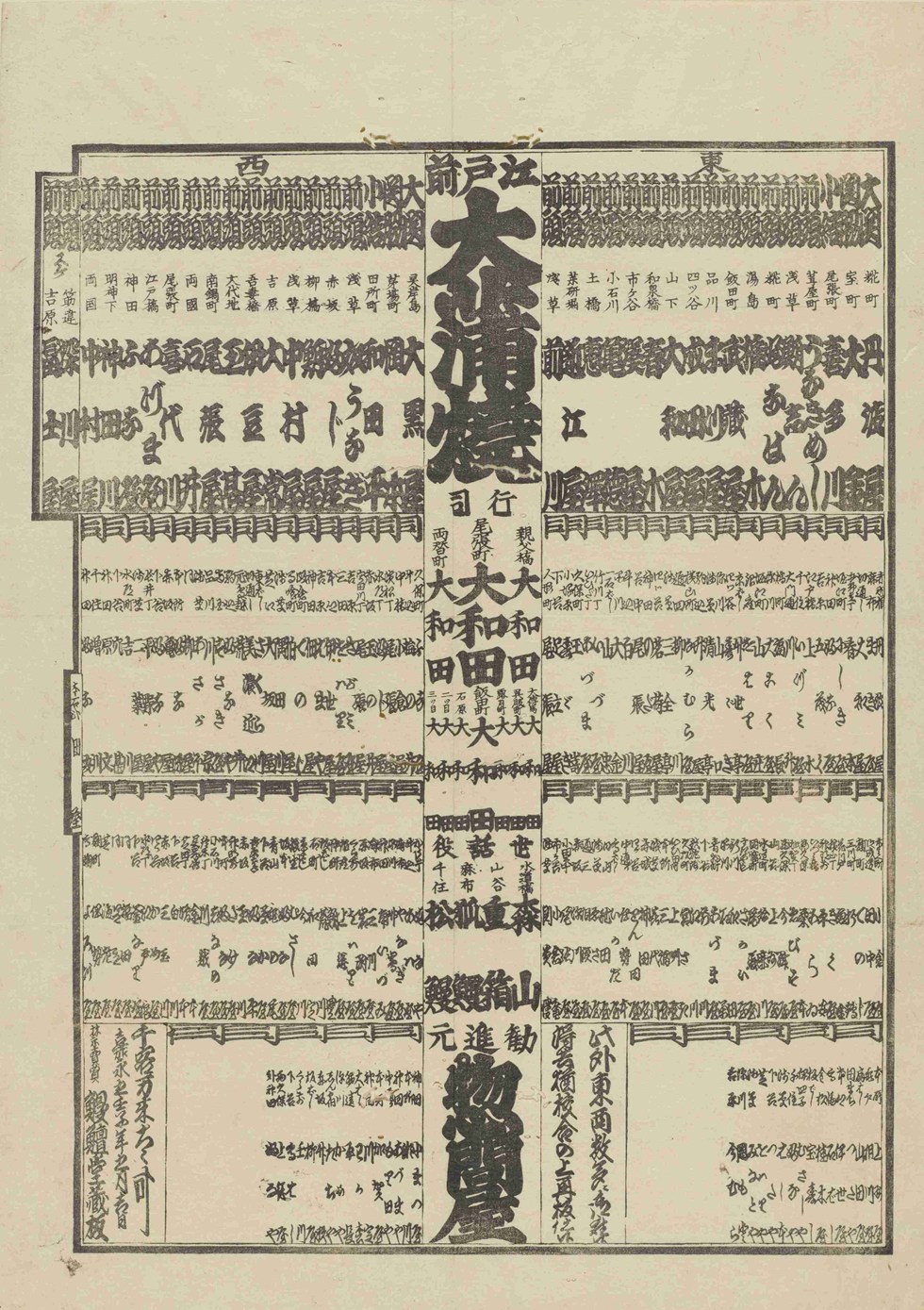

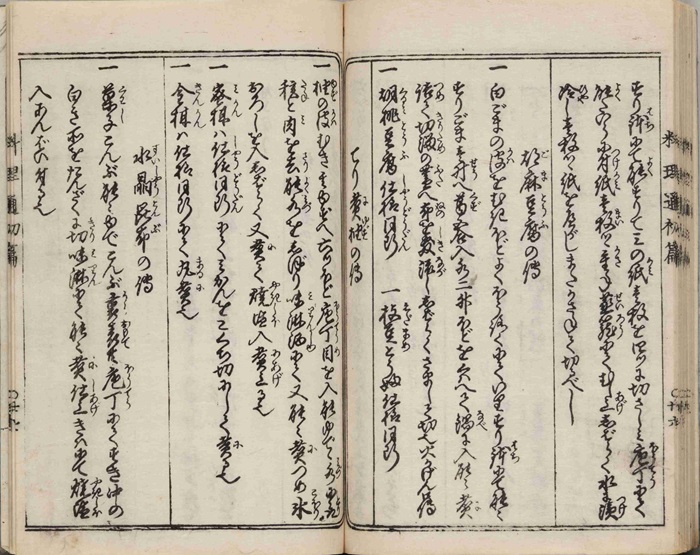

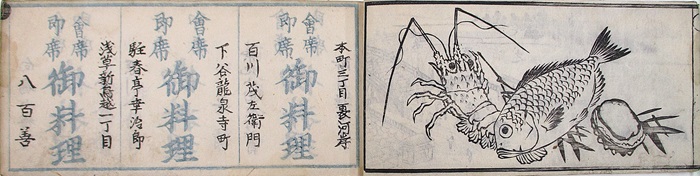

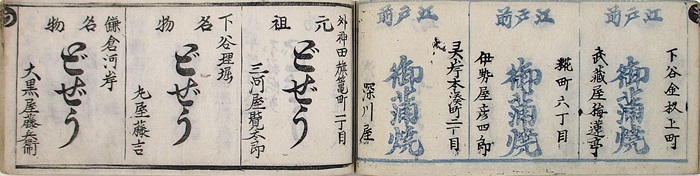

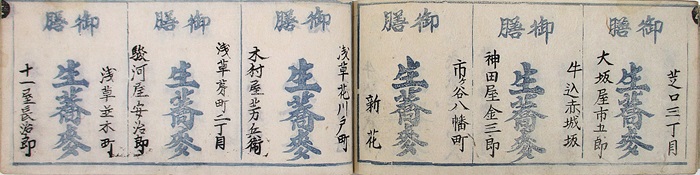

- 江戸名物酒飯手引草 えどめいぶつしゅはんてびきぐさ

- 蒼光堂 嘉永1年(1848) 冊子 1冊 加賀文庫 加371

-

料理屋の案内書です。会席・即席料理、茶漬、蒲焼、寿司、蕎麦を主とした594の店が記されており、今も残る屋号が多々見られます。文政7年(1824)に出版された『江戸買物独案内(えどかいものひとりあんない)』(883-1)と比べると、「どぜう」や「あなご」「なまず」を扱った店も掲載されています。一方、この頃には、天ぷら料理店の記載はまだありませんでした。

-

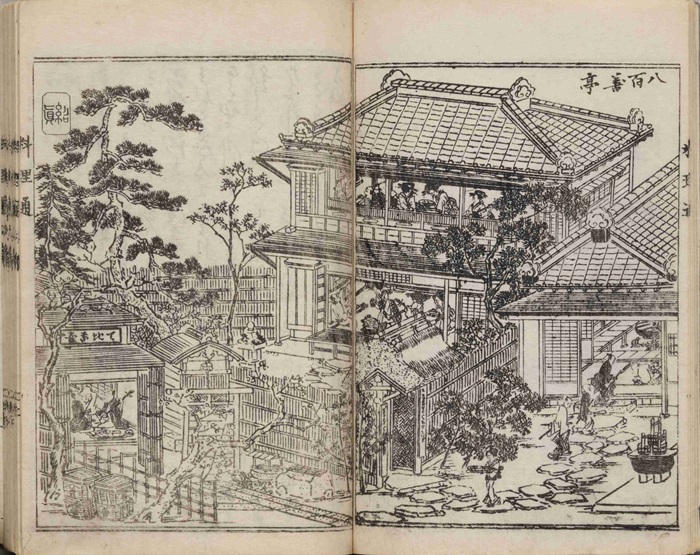

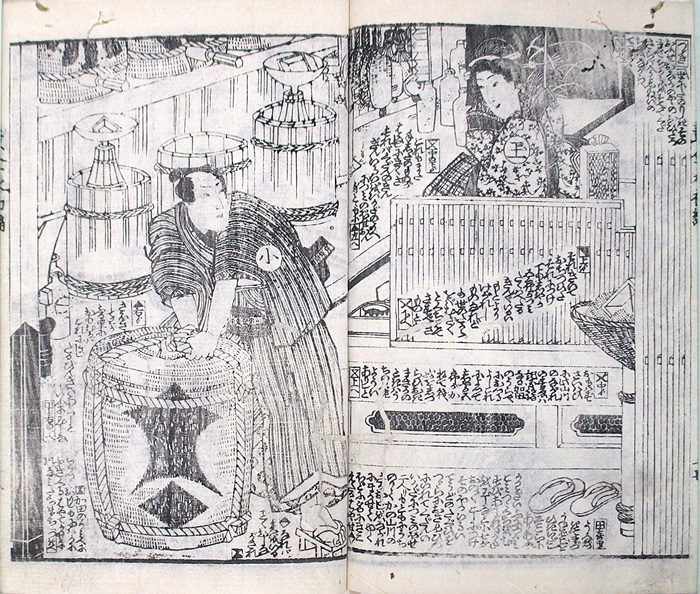

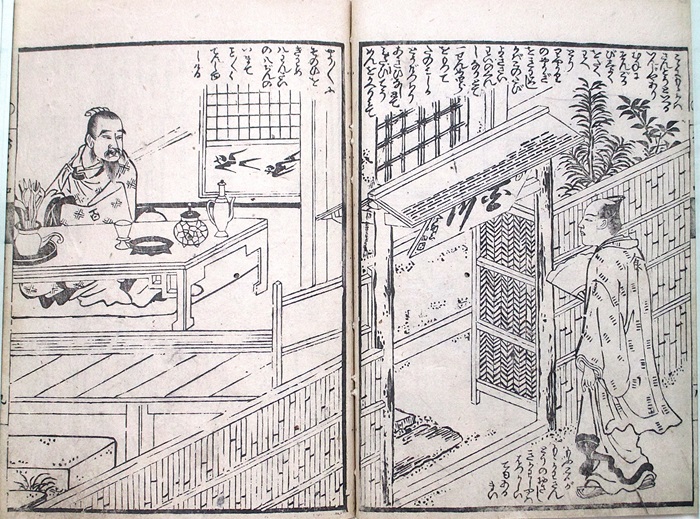

- 料理献立頭てん天口有 りょうりこんだてあたまてんてんにくちあり

- 四方山人著 勝川春潮画 西村屋與八 天明4年(1784) 冊子 1冊 加賀文庫 函84-1

-

四方山人(よものさんじん)こと大田南畝(おおたなんぽ)による黄表紙です。浄瑠璃「太平記菊水巻」の登場人物を、当時江戸で名高い料理屋の升屋と樽三ぶに当て、料理合戦を描いています。当時人気のあった料理屋が多く擬人化されて登場するため、黄表紙の形をとった料理屋の評判記ともいえる作品です。今は知ることのできない店名が多くありますが、なかには案内書や番付に名前の残る料亭の名も見られます。画像の丁には「百川山藤(ももかわさんとう)」という隠者が登場します。これは当時卓袱(しっぽく)料理を出したことで知られる「百川」と「山藤」をあわせた名です。

-

庶民に人気の名物は?

江戸時代後期には、いわゆるファストフードのように手軽に食べられる飲食業があらわれます。屋台店でよく売られた「蕎麦」「寿司」「天ぷら」「うなぎ」は、江戸の名物として特に繁盛しました。これらは庶民に人気の食べ物として、浮世絵や番付、黄表紙などにもその姿をみることができます。

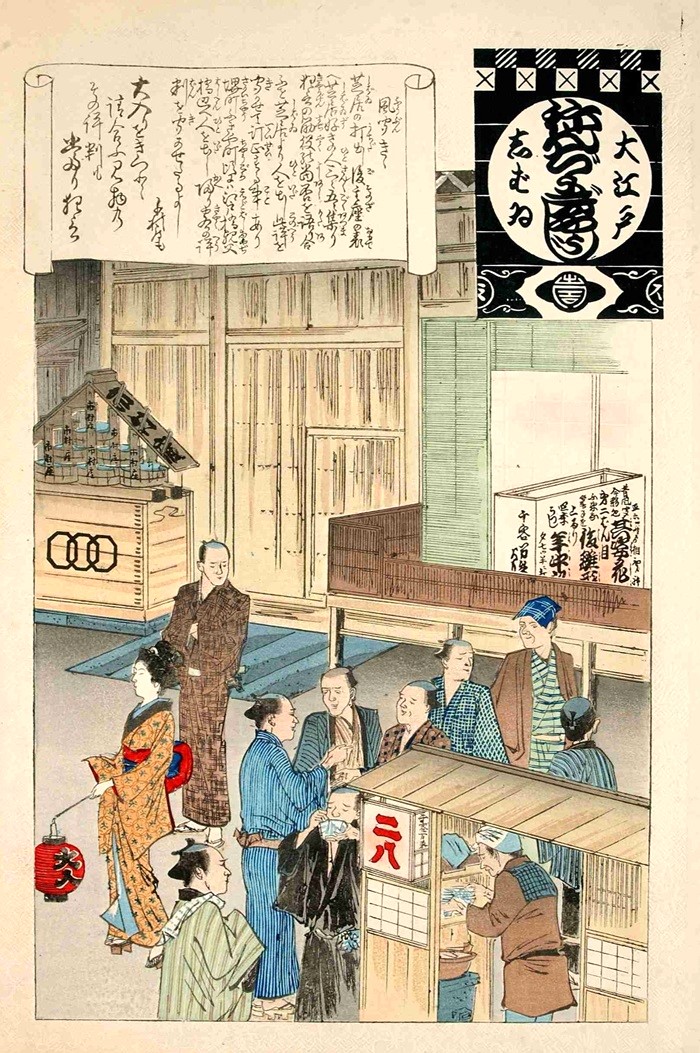

- 大江戸しばゐねんぢうぎやうじ 風聞きゝ おおえどしばいねんじゅうぎょうじ ふうぶんきき

- 安達吟光画 長谷川寿美 明治30年(1897)4月 錦絵 1枚 東京誌料 577-10-6

-

「蕎麦切り」と呼ばれる麺状の蕎麦が普及したのは江戸時代でした。江戸の町中で蕎麦が売られるようになったのは寛永頃と言われています。この図には市村座の前でそばを食べながら芝居の感想を言い合う人々が描かれています。「二八そば」という呼び方は、『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』によれば、享保半ば頃に神田付近で「二八即座けんとん」という看板を出した頃に始まったとされます。呼び名の由来は、売値が二十文を超えた慶応年間以前については値段が十六文で二かける八とかけた説、それ以後はそば粉八割につなぎの小麦粉二割の配合による説の二つがあります。

-

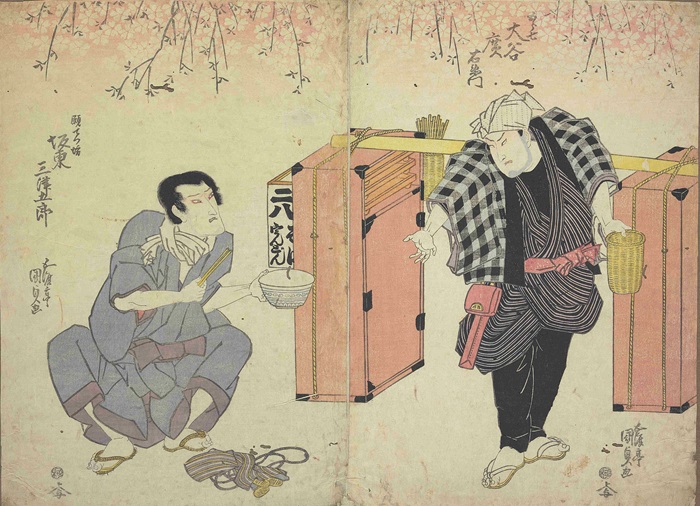

- [鐘淵劇場故] かねがふちかぶきのふるごと

- 歌川国貞(1世)画 上村与兵衛 文政5年(1822)3月 錦絵 2枚続 東京誌料 M138-10

-

- コラム Column

-

役者絵で描かれた夜蕎麦(やそば)売りの姿です。秋から春にかけての寒い期間の夜中にのみ営業していました。この絵は文政5年(1822)3月に中村座が上演した歌舞伎の一場面です。なお、一人で担いで運ぶことのできるこうした屋台は「担い屋台」といい、甘酒や漬物売りなどでも使われました。一方で、造りのしっかりした大型の屋台は「屋台見世」と呼んで区別されました。

- 寿し屋見立 すしやみたて

- 見立番付 1枚 加賀文庫 加4248

-

江戸の寿司屋のランキングです。もともと、寿司といえば塩魚を数日漬け込んだ「熟れずし(なれずし)」でした。やがてより早く食べられるようにした「生熟れずし」「早ずし」がうまれ、後に「握りずし」が登場しました。握りずしの考案者はこの番付の行司を勤める「松の寿し」の堺屋松五郎とも「与兵衛寿し」の花屋与兵衛ともいわれています。江戸時代には蕎麦屋の倍近い数の寿司屋があったとされています。

-

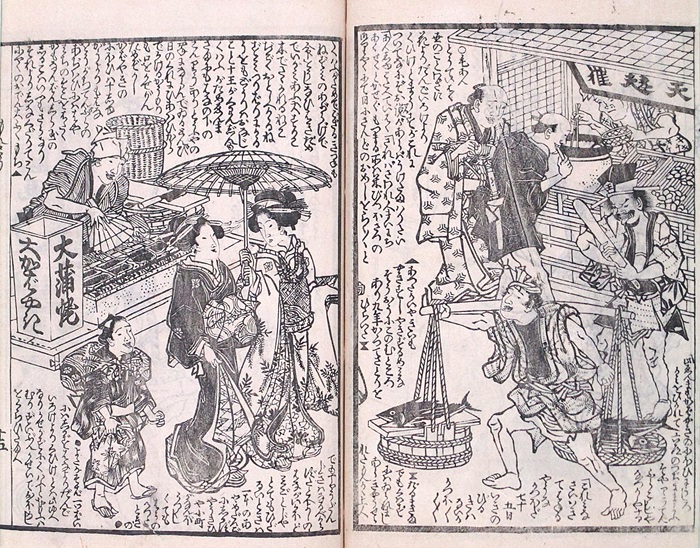

- 気替向戯作問答 きをかえてげさくもんどう

- 山東京傳著 歌川豊國画 森や治兵衛 文化14年(1817) 冊子 1冊 加賀文庫 函96-2

-

京伝最後の合巻です。山東庵をもじった難答庵(なんとうあん)に3人が訪れ、様々なこじつけ問答が展開されます。この場面には、初鰹売・天ぷら屋台・辻売の蒲焼屋が描かれています。天ぷら屋台の前に立つ客のうち、左の男性は天ぷらを買うため、銭さしを取り出しているようにも見えます。揚げ油には主に胡麻油が使われ、江戸時代には魚介類を揚げたものだけを「天ぷら」と呼んでいたそうです。

-

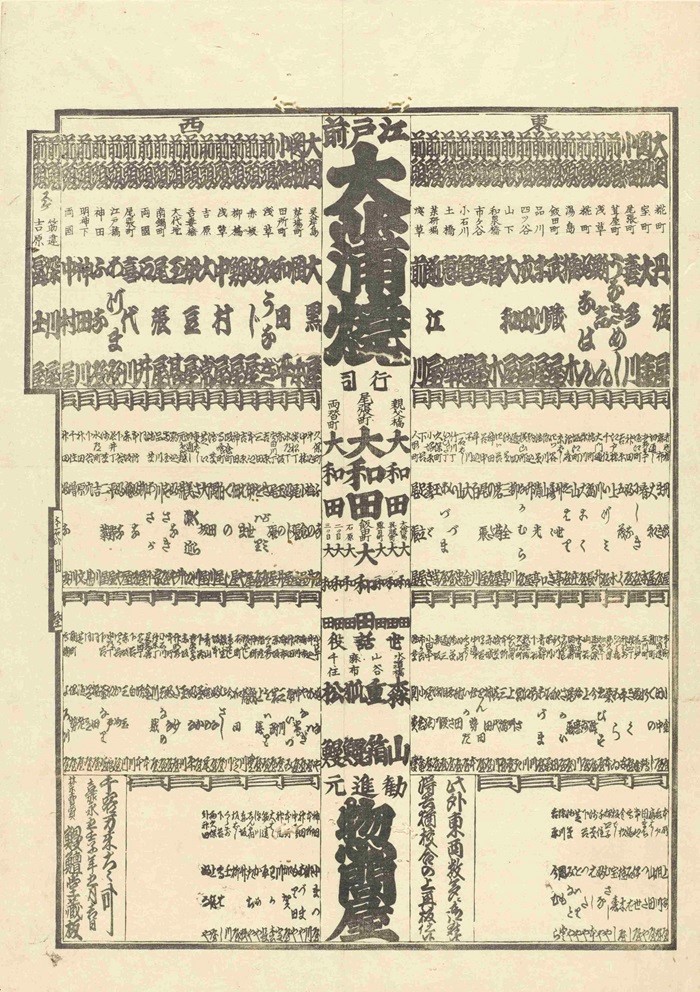

- 江戸前大蒲焼 えどまえおおかばやき

- 鰻鱣堂蔵板 嘉永5年(1852)5月 見立番付 1枚 加賀文庫 加4239

-

鰻の蒲焼屋の番付です。この番付には200を超える蒲焼屋がランキングされています。寿司屋でよく見る「江戸前」という言葉は、最初はおいしい鰻の代名詞でした。神田川や隅田川の千住・尾久あたりでとれた鰻を「江戸前の鰻」といい、それ以外のものは「旅鰻」などと呼ばれ区別されたようです。平賀源内『吉原細見里のをだまき評』に、吉原と岡場所について「江戸前うなぎと旅うなぎ程旨味も違はず」と喩えがあるように、それほど江戸前鰻と旅鰻の味には差があるとされていたようです。

-

名店・高級料理屋

「八百善(やおぜん)」や「松の鮨(松が寿司)」などの名店、高級料理屋が出現するのも江戸時代後期です。時代が下るにつれて料理屋の数は増加していきました。なかには自店の料理の献立集を出版する料理屋もありました。

- 縞揃女弁慶[安宅の松] しまぞろいおんなべんけい あたかのまつ

- 歌川国芳画 伊場屋久兵衛 天保15年(1844) 錦絵 1枚 東京誌料 K662-20-9

-

「縞揃女弁慶」シリーズの錦絵の1枚です。弁慶にまつわる長唄「安宅(あたか)」を題材にしており、堺屋松五郎創業の「松ずし」が通称「安宅の松が寿司」とも呼ばれたことから、これとかけています。松ずしは当時たいへん人気の高級ずしでした。皿には海老・青魚の握り、玉子巻きが盛られており、坊やが手を伸ばしてねだっています。

-

![画像:縞揃女弁慶[安宅の松]](/sp-bunkaweek/2025/taberu/images/2-11.jpg)

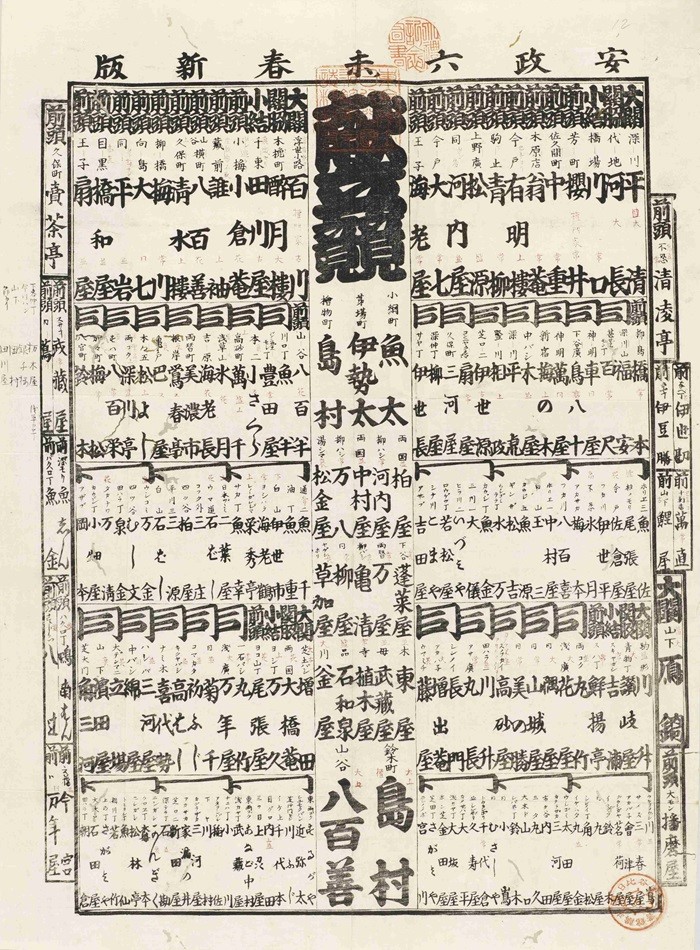

- 献立竸 安政六未春新版 こんだてくらべ あんせいろくひつじはるしんぱん

- 安政6年(1859) 見立番付 1枚 東京誌料 0797-22

-

当時評判の高かった料亭の番付です。西の大関には「浮世小路 百川」の名がみえます。「百川(ももかわ)」は、常連客として大田南畝(おおたなんぽ)や山東京伝(さんとうきょうでん)など、名だたる文人墨客が名を連ねた一流料亭でした。幕末にはペリー率いる黒船艦隊一行の饗応の宴という一大プロジェクトの料理一切を任され、見事に成し遂げましたが、明治維新後になぜか忽然と姿を消したことから伝説の料亭と呼ばれています。

-

- 当世美婦揃 とうせいびふぞろい

- 歌川豊国(4世)画 大黒や平吉 元治2年(1865)4月 錦絵 3枚続 東京誌料 0797-C5

-

奥に見えるのは「八百善」の暖簾です。享保2年(1717)に創業した「八百善」はもとは八百屋でした。代々当主が栗山善四郎を名乗ったことから、八百屋善四郎を縮めて「八百善」となり、二代目の頃より仕出し料理を出すようになります。当時江戸一番といわれる料亭となった八百善は、贅を凝らした料理で金持ちや文人に好まれ、飛びぬけて繁盛しました。

-

- 江戸流行料理通 えどりゅうこうりょうりつう

- 八百善主人著 和泉屋市兵衛 文政5年(1822) 冊子 1冊 加賀文庫 加3777

-

料亭「八百善」の各料理の献立集です。文政5年(1822)刊の初編には、四季の料理の献立と料理法、心得が書かれています。四代目当主栗山善四郎が版元和泉屋市兵衛の企画で出版したもので、亀田鵬斎(かめだぼうさい)・蜀山人(しょくさんじん)・酒井抱一(さかいほういつ)等豪華な顔ぶれが序・跋や挿絵を寄せており、江戸土産としても人気を呼びました。

- クイズ Quiz

-

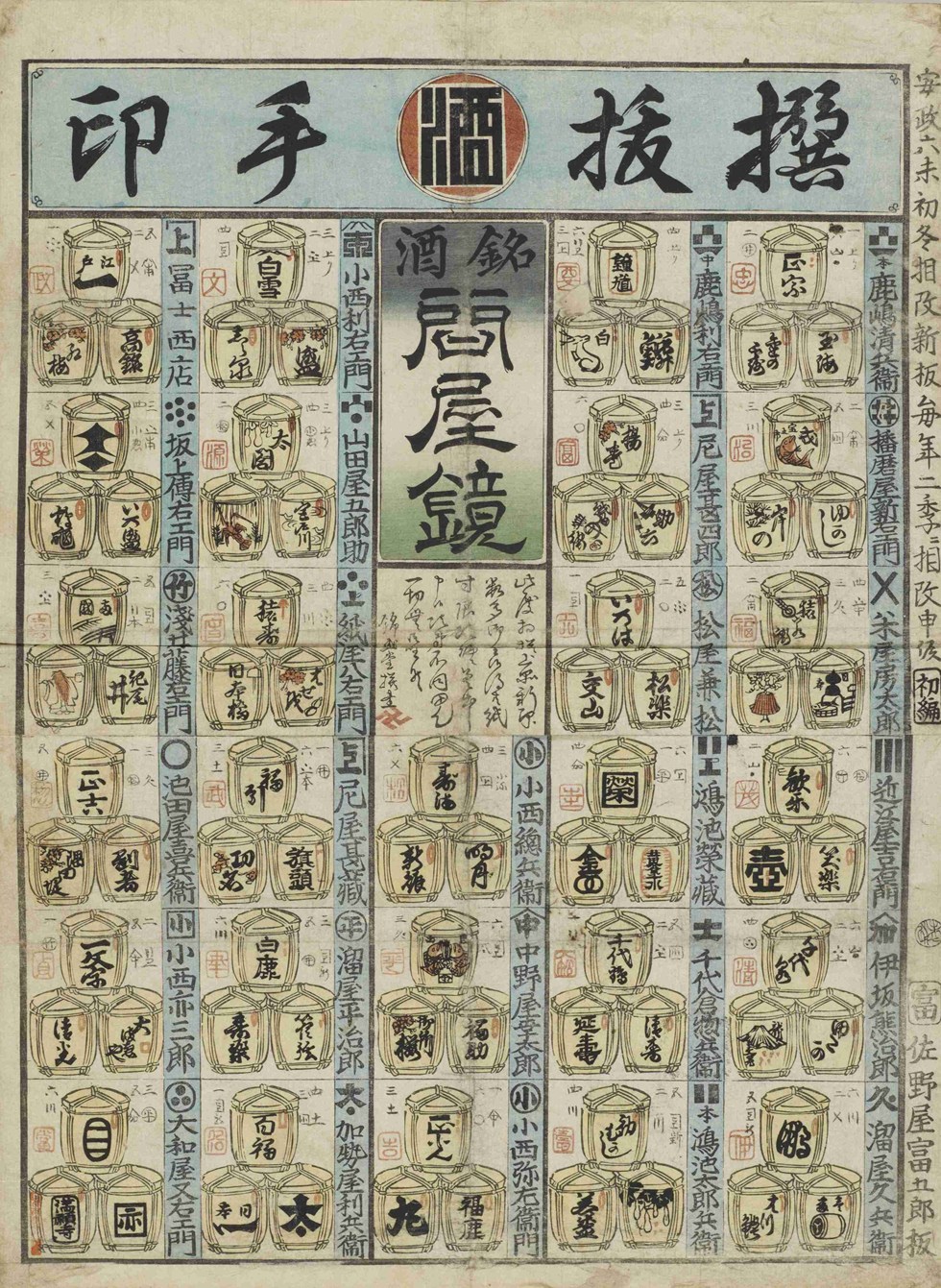

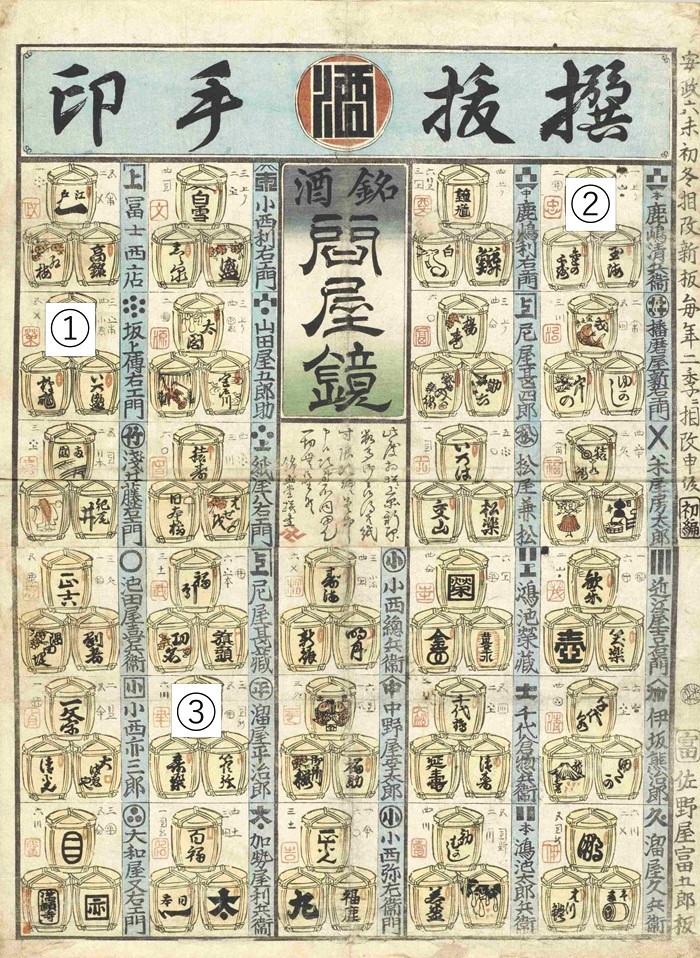

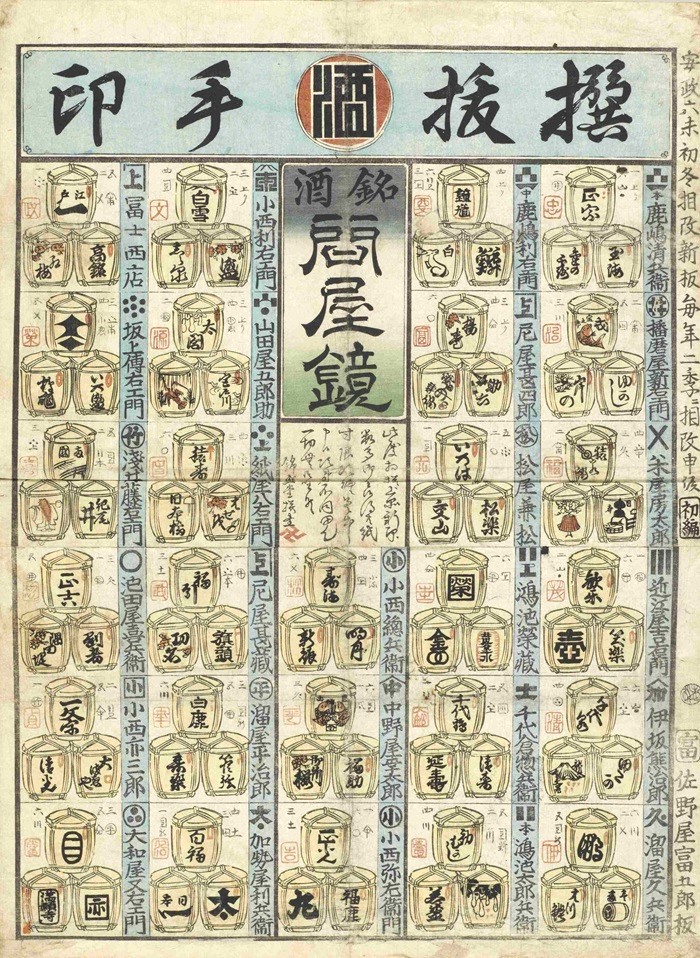

上方から江戸に来る下り酒などの銘柄の樽を、酒問屋ごとに積み上げた見立て番付。

なかには今もなじみのある酒銘が見受けられます。左の図の空欄①に当てはまる銘柄は下の3つのうちどれかわかるかな?

ヒント

- 稲寺屋が開業した伊丹・灘の銘酒

- 現在も該当の商標を使用している酒造がある

- モチーフは剣と菱形

答えは「い」です。銘柄は「剣菱」。今も「剣菱酒造株式会社」として残っている老舗です。伊丹等からの「下り酒」は、波に揺られ、潮風にもまれた格別な味わいのする酒として人気を博しました。草双紙『黄金水大尽盃』に出てくる量り売りの升酒屋の挿絵にも、剣菱のマークの菰樽(こもだる)が描かれています。こうした酒を小売りする店の中には店頭で酒を飲ませる、現在の「角打ち」のような店もありました。酒屋にいながらに酒を呑むことを「居酒」といい、やがて酒を飲ませることがメインの居酒屋が出現しました。なお、「ろ」の「白鹿」は③、「は」の「正宗」は②に当てはまる銘柄です。

- 銘酒問屋鏡 撰抜酒手印 めいしゅとんやかがみ せんばつさけしゅいん

- 佐野屋富五郎 安政6年(1859) 見立番付 1枚 東京誌料 883-31

-

2つ目のキーワードは「ど」

文化財ウィーク

文化財ウィーク