楽しむ

Enjoying

江戸は、芝居や相撲、見世物、寄席など、多彩な催しが行われる活気ある大都市でした。江戸っ子たちはそれらの娯楽を存分に楽しみ、浮世絵や草双紙などの読み物にも親しんでいました。ここでは、江戸の人々が親しんだ娯楽に関する仕事を紹介します。

歌舞伎

歌舞伎は、江戸を代表する娯楽として多くの人々に親しまれていました。また、着物の流行などにも影響を与え、当時の文化や人々の暮らしにも深く関わっていました。

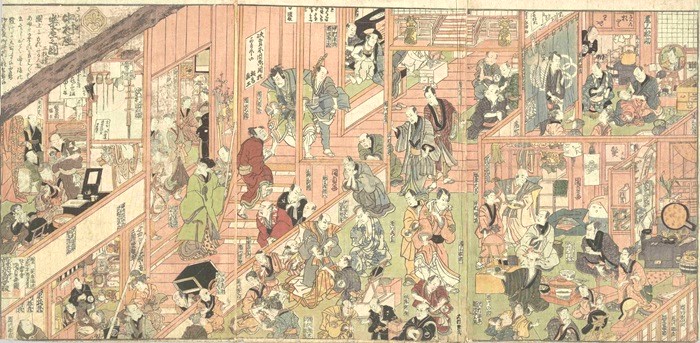

- さかい町 中村座楽屋之図 さかいちょう なかむらざがくやのず

- 歌川国貞(1世)画 西村屋与八 文化10年(1813) 錦絵 3枚続 東京誌料 577-C10

-

堺町にあった中村座の三階建ての楽屋の様子を描いた図です。芝居の準備やくつろぐ役者たちの様子が名前入りで描かれており、図左下の一階の囃子方(はやしかた)の楽屋には、三味線などの楽器も見えます。

江戸時代後期、歌舞伎はめざましい発展を遂げ、舞台や客席だけでなく、楽屋の規模も大きくなっていきます。床山や小道具方などの裏方の部屋は一階、役者の部屋は二、三階にありました。幕府の規制で三階建ては建てることができず、建前として二階を「中(ちゅう)二階」と呼び、女形たちの部屋となっていました。 -

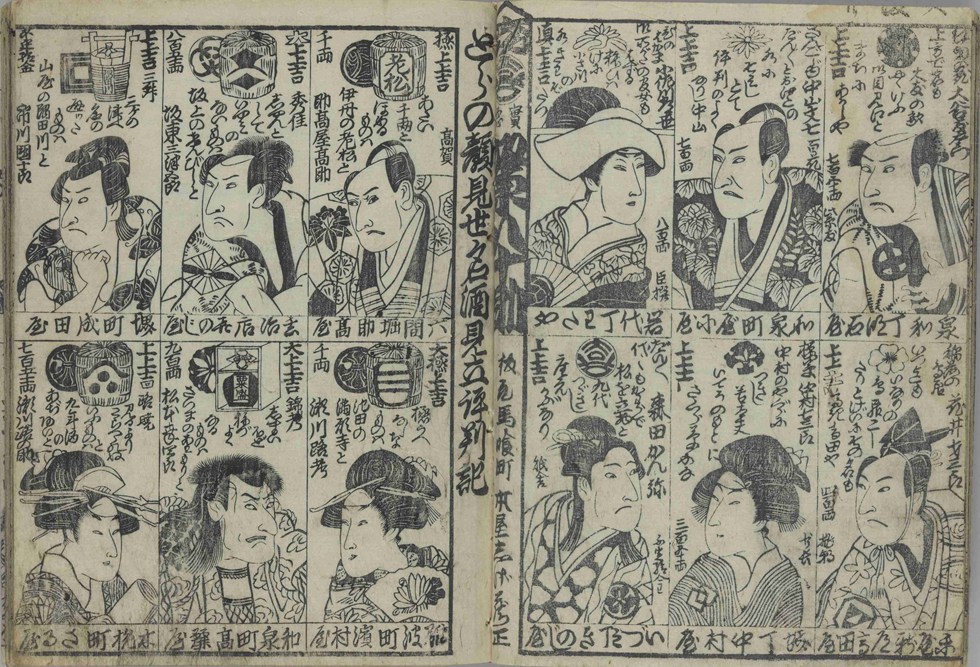

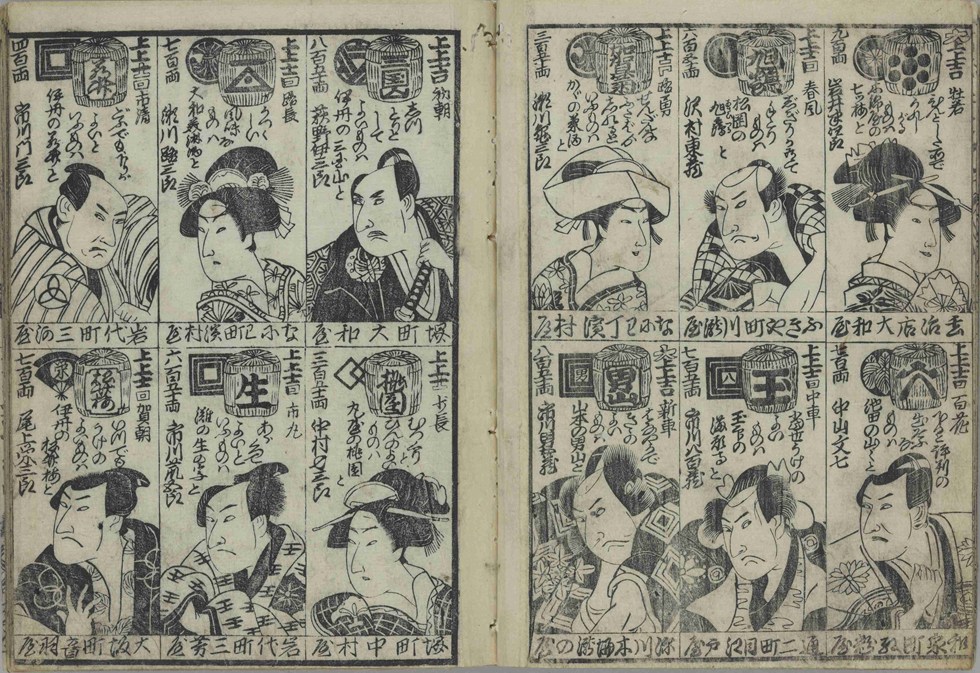

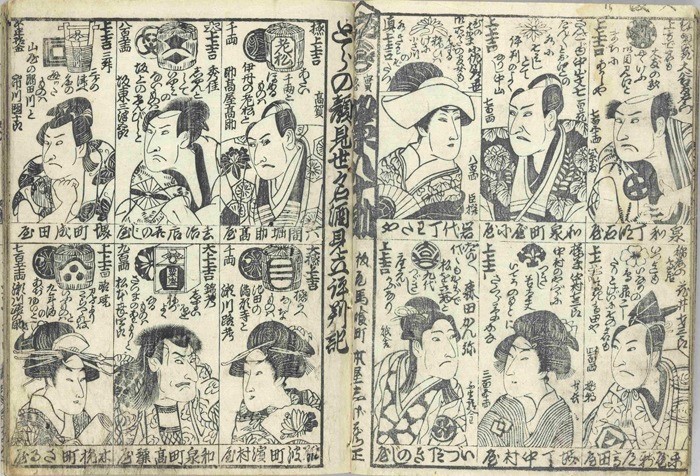

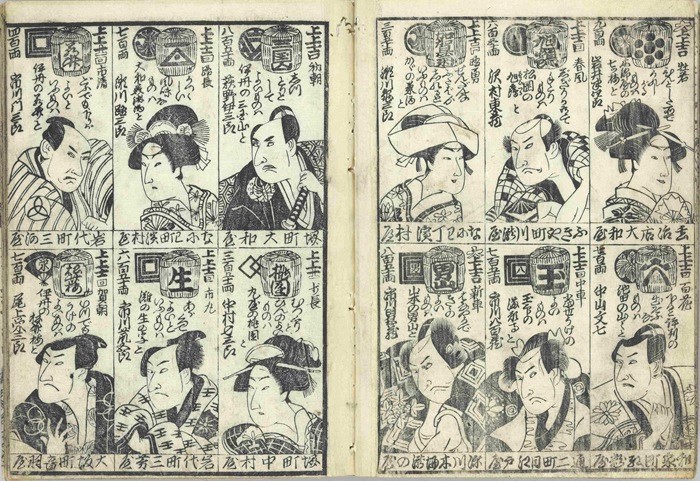

- とらの顔見世名酒見立評判記 とらのかおみせめいしゅみたてひょうばんき 『俳優見立評判記』所収 やくしゃみたてひょうばんき

- 河内屋治兵衛 摺物 3枚 加賀文庫 加5970

-

36人の歌舞伎役者について、似顔絵や給金とともに、名酒に見立てた評判が記されています。見立ての理由も書かれた謎解き型の摺り物です。

歌舞伎役者は劇場と年間契約を結び、給金が千両以上の者は「千両役者」と呼ばれました。また、主な役者は劇場前の名題絵看板に掲示され、「名題役者」と称されました。歌舞伎役者達は流行の発信者でもありでもあり、舞台で着用した着物の色や模様は江戸の流行となりました。 -

- 猿白院成清日田信士 えんせいいんじょうせいにったしんじ

- 嘉永 7年(1854)錦絵 1枚 東京誌料 5721-C83

-

- コラム Column

-

嘉永7年(1854)に突然、旅先で自殺した歌舞伎役者の八代目市川團十郎の死絵(しにえ)です。死絵とは、人気があった人物が亡くなった直後に、似顔絵に没年月日や法名などを添えて摺られた錦絵のことです。人気役者の八代目團十郎の死絵は、300種類が製作されたとも言われています。

これは涅槃図に見立てたもので、横たわっている團十郎の周りには、嘆き悲しむ女性たちや泣いている子供、さらには猫までもが描かれています。3つ目のキーワードは「の」

相撲

江戸時代には、社寺の建立や修復の資金を集めるために「勧進相撲」が行われていました。相撲は江戸時代後期になると一般向けの興行として定着し、庶民の間で娯楽として広く親しまれるようになりました。

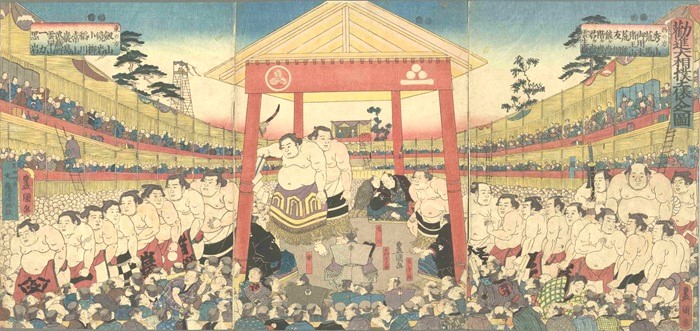

- 勸進大相撲土俵入之圖 かんじんおおずもうどひょういりのず

- 歌川豊国(3世)画 丸屋清治郎 嘉永2年(1849)11月 錦絵 3枚続 東京誌料 587-C37

-

幕末の勧進相撲の土俵入りを描いた錦絵です。

勧進相撲は寺社の修復等の資金集めを目的としており、寺社奉行の管轄下で行われました。江戸時代後期には、興行として年2回の晴天10日間、両国の回向院が定場所となりました。また、見物できるのは男性だけでした。

この絵の土俵上には、力士や行司のほかに、物言いがついた時に判定する「中改(なかあらため)」も描かれています。 -

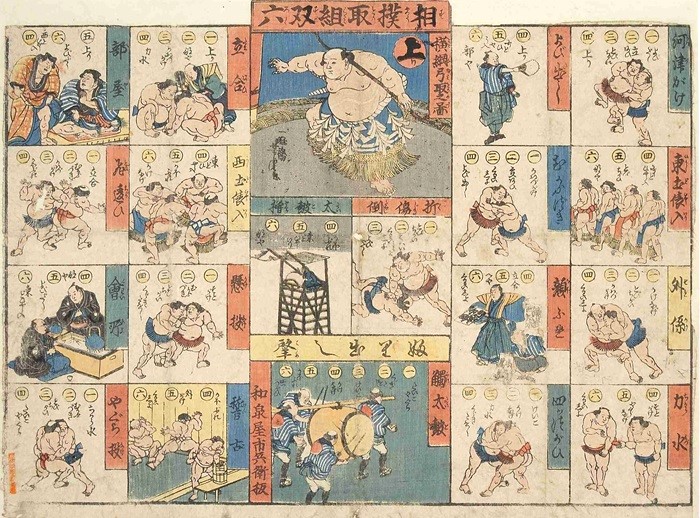

- 相撲取組双六 すもうとりくみすごろく

- 歌川芳虎画 和泉屋市兵衛 双六 1枚 東京誌料 5877-S1

-

相撲をテーマにした絵双六です。コマには、土俵入りや多くの相撲の技が紹介されています。振り出しは興行の開始を告げる「触れ太鼓」、上りは「横綱弓取之図」となっています。

また、「顔ぶれ」を読み上げる行司や「呼び出し」、勧進相撲の運営組織である「会所」などが描かれています。

相撲の絵双六としては、振り出しが「序の口」で、上りが「横綱」となっている力士の出世双六などもあります。 -

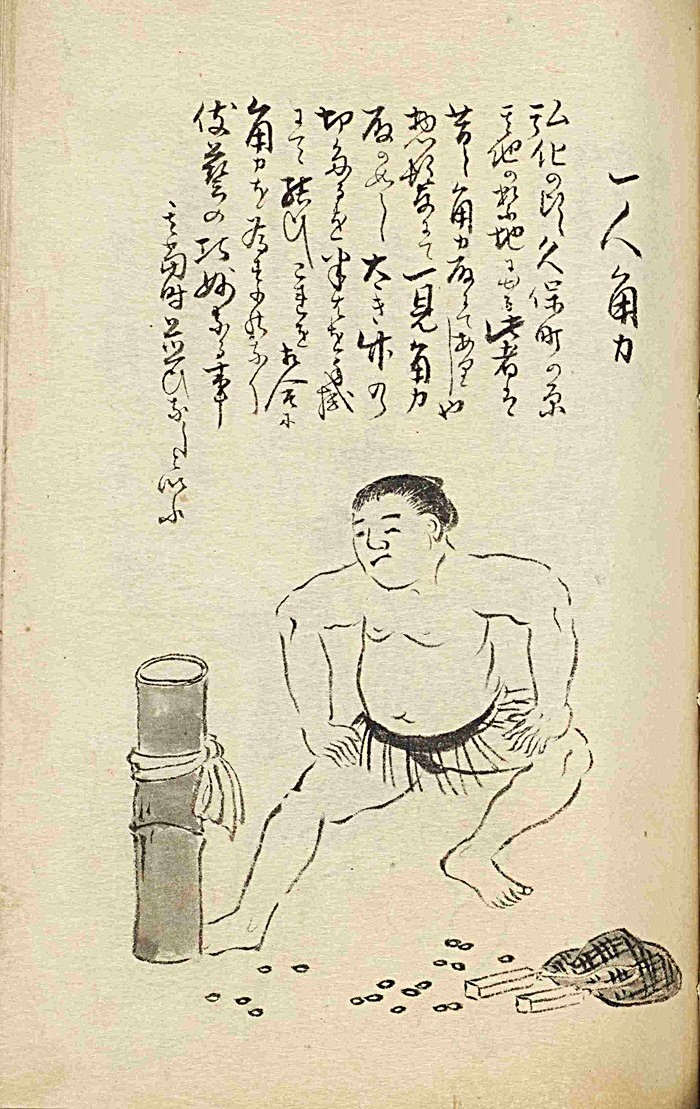

- 晴風翁物賣物貰盡 せいふうおうものうりものもらいずくし 一人角力

- [清水晴風画] 冊子 1冊 加賀文庫 加356

-

- コラム Column

-

江戸時代には、一人で呼び出し・行司・力士の三役をこなす「一人相撲」という大道芸がありました。

これは弘化年間(1845-1848)頃の様子で、力士の格好をした芸人が、太い竹に手ぬぐいを結び、相撲を取っていました。この絵が掲載されている『晴風翁物賣物貰盡』は、明治時代の玩具研究家・清水晴風(しみずせいふう)が、江戸・明治期の約180人の行商人や芸人の姿を描いた冊子です。

見世物

江戸の寺社やその周りでは、細工物や曲芸など、さまざまな見世物が行われ、多くの見物客でにぎわっていました。庶民だけでなく、将軍たちも浅草寺への御成(おなり)(外出)の際には、こうした見世物を楽しんでいました。

- 大坂下り早竹虎吉両国広小路において興行仕候 おおさかくだりはやたけとらきちりょうごくひろこうじにおいてこうぎょうつかまつりそうろう

- 歌川芳晴画 山口屋藤兵衛 安政4年(1857) 錦絵 1枚 東京誌料 5893-C10

-

江戸での見世物には、駕籠細工や生人形(いきにんぎょう)などの「細工見世物」、象やラクダなどの「珍獣」、「軽業・曲芸」の三大ジャンルがありました。なかでも、軽業の小屋は、大掛かりな技を行うので、巨大でした。

これは、安政4年(1857) に大坂の軽業師の早竹虎吉(はやたけとらきち)が両国広小路で行った興行の様子を描いた錦絵です。虎吉の綱渡りをしながらの独楽などの芸は、大変な人気で、数多くの錦絵に描かれています。虎吉一行は、慶応3年(1867)には渡米し、アメリカ各地で興行を行いました。 -

- キヤマム細工船 ぎやまんざいくぶね

- 歌川国輝(1世)画 藤岡屋慶次郎 錦絵 2枚続 東京誌料 5894-C11

-

見世物興業の中でも、細工見世物は一大ジャンルを占めていました。種類は多岐にわたり、駕籠細工、貝細工、生人形などがありました。これは弘化4年(1847)、浅草奥山で披露された異国船のギヤマン(ガラス)細工の見世物です。からくり細工職人と人形細工職人の合作で、人形などがからくり仕掛けで動くようになっていました。ギヤマン細工の興行は、好評を博し、数多く開催されました。

-

戯作(娯楽小説)

江戸では、さまざまな種類の戯作(娯楽小説)が刊行され、多くの読者の人気を集めていました。

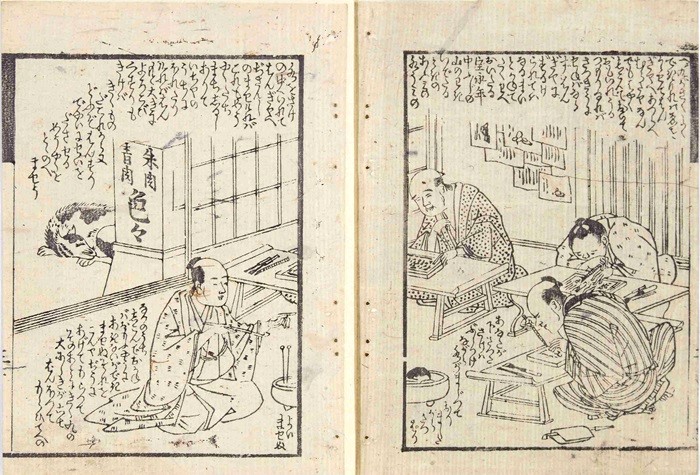

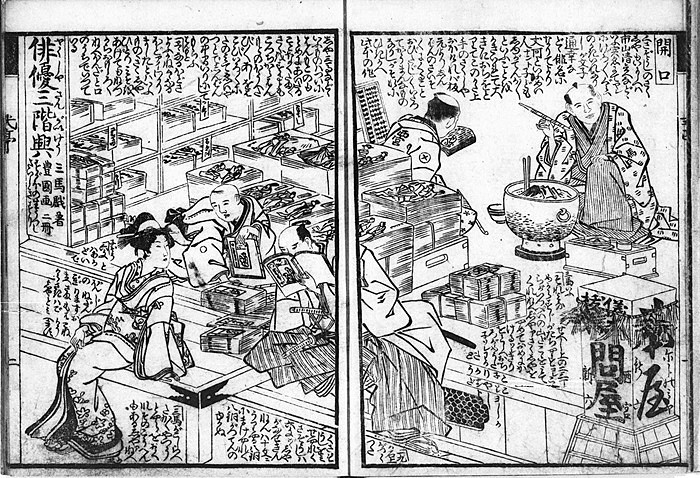

- 的中地本問屋 あたりやしたじほんどいや

- 十返舎一九作画 村田屋治郎兵衛 享和2年(1802) 冊子 2冊合1冊 加賀文庫 函58-14

-

江戸の本屋は、学術的な書物を扱う「書物問屋」と、娯楽的な本や浮世絵などを扱う「地本(じほん)問屋」に分かれていました。地本とは、「江戸で出版された本」のことです。

これは、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)が流行作品を生み出す過程を描いた草双紙(挿絵入りの仮名書き小説)です。企画から版木の彫り、摺り、製本といった制作工程や販売方法までが詳しく描かれています。江戸・東京デジタルミュージアムでも、この資料について紹介しています。 -

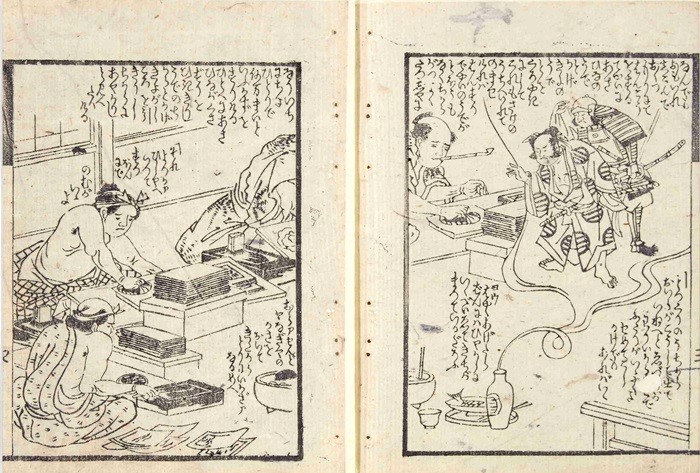

- 草莊子五蝶夢式亭三馬自惚鏡 くさぞうしごちょうのゆめしきていさんばうぬぼれかがみ

- 式亭三馬著 歌川豊國画 西宮新六 寛政13年(1801) 冊子 3冊合1冊 加賀文庫 函53-4

-

式亭三馬(しきていさんば)の草双紙に描かれた、地本問屋・西宮新六の店先の様子です。作者と対話する店主や、接客中の小僧など、当時の地本問屋の様子が描かれています。

幕末には『南総里見八犬伝』や『東海道中膝栗毛』などのロングセラーが刊行され、曲亭馬琴や十返舎一九といった稿料で生計を立てる作家も登場しました。

また、庶民の読書を支えたのは貸本屋で、文化年間の江戸には約660軒があったそうです。 -

落語・講談

落語や講談などを上演する寄席(よせ)は、幕末の江戸には約400軒もありました。落語や講談は、庶民にとって大きな娯楽のひとつでした。

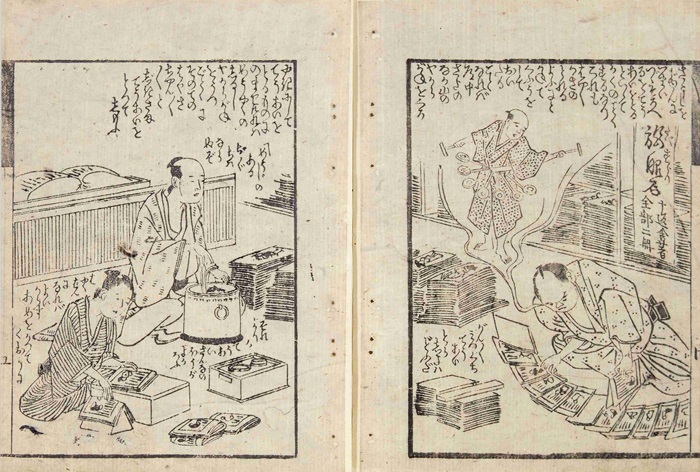

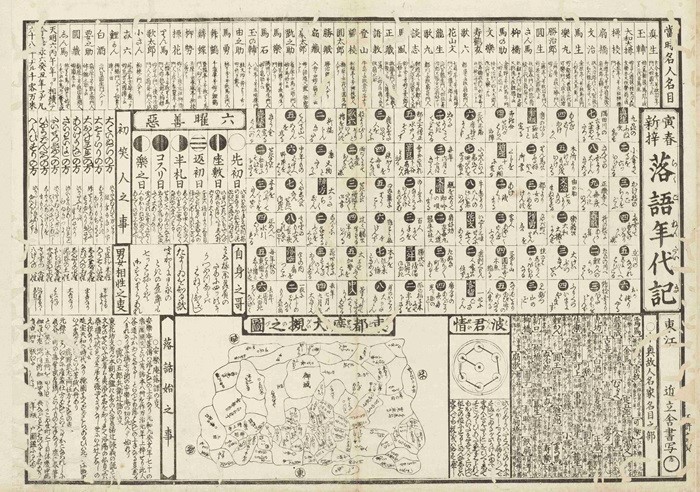

- 落語年代記 寅春新梓 らくごねんだいき とらはるしんし 『洗雲彩霞』所収 せんうんさいか

- 近立舎書写 摺物 1枚 加賀文庫 加403(51)

-

これは、安政元年(1854)頃の落語家や寄席に関する情報を掲載した摺り物です。

江戸の落語は一時衰退しましたが、天明6年(1786)に烏亭焉馬(うていえんば)が開いた「咄の会」を契機に復興し、三笑亭可楽(さんしょうていからく)ら職業落語家が登場して人気を博しました。天保の改革で一時的に打撃を受けたものの、再び盛況となり、安政年間(1854-1860)には江戸に約170軒の寄席があったとされています。 -

- [講釈師] こうしゃくし

- 錦絵 2枚続 東京誌料 1589-C2

-

「講釈」と呼ばれていた講談は、文化・文政期(1804-1830)には数百人の講釈師が活躍していました。天保の改革で一時衰退しましたが、幕末には再び人気を集め、講釈場は200軒を超えるほどになりました。

この錦絵は、講談を聴く風景をもとに、当時の政治を風刺したものです。女性二人は天璋院と和宮、武士二人は薩摩藩と長州藩を表しているとされています。 -

![画像:[講釈師]](/sp-bunkaweek/2025/tanoshimu/images/3-15.jpg)

文化財ウィーク

文化財ウィーク