江戸の歳時記

秋(7月~9月)

7月

7月から8月の行事としては、現在でも全国各地で行われている七夕やお盆があります。江戸の町では7月12日になると深川など市中の各地に「草市(くさいち)」がたち、お盆に必要なものが売り出されていました。お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、先祖の霊をお迎えして祀(まつ)り、送り出す行事です。16日は、商家で働く人々にとって、「藪入り(やぶいり)」と呼ばれる休みにあたる日で、親もとなどに帰ったり、心おきなく芝居見物や参詣などに出かけることができる日でもありました。

8月

8月ともなると、日脚(ひあし)も短くなり、秋の気配を感じる季節になります。8月1日は江戸幕府にとっては最も重要な祝日・八朔(はっさく)の日です。天正18年(1590)のこの日、徳川家康が江戸に入府したとして、城内では様々な行事が執り行われました。

9月

9月9日は、五節句のうち9という最も縁起の良い数字が重なるので重陽(ちょうよう)の節句とも、菊の節句とも言われています。不老長寿を願って菊酒がふるまわれ、浅草の浅草寺で行われる菊供養に合わせて多くの参拝客が訪れました。

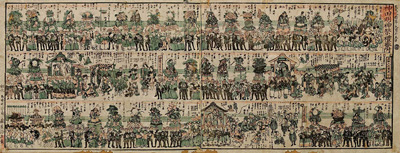

もう1つ、9月の楽しみといえば神田明神祭です。江戸の大きな祭を締めくくる神田祭は江戸、特に下町の人々の大切なお祭りでした。

※画像をクリックすると解説文が開きます。