役立つツール(情報源):詳細版

目次

- 0. はじめに

- 1. レポート・論文って何!?

- 2. レポート・論文作成のステップ

- 3. テーマの決め方・絞り方

- 4. 情報を集めよう!

- 5. まとめる・書く

- 6. 都立図書館をもっと上手に利用するために

- 7. 役立つツール(情報源):詳細版

「情報を集めよう!」ページで、本、新聞、オンラインデータベースなどを紹介しました。

ここでは、もっと具体的に紹介します。ぜひ活用してください。

百科事典:とにかく最初に見てください!

事柄の概要、問題の背景などがコンパクトにまとまっていて、とても役に立ちます!

ジャパンナレッジ

おすすめデータベース:都立中央図書館で無料で使えます(プリントアウトは有料)。

![]()

事典・辞典などを一度に検索することができるオンラインデータベース。

百科事典や国語辞典のほか、歴史、人名、数学や物理の辞典など、70以上の事典などを調べることができる。

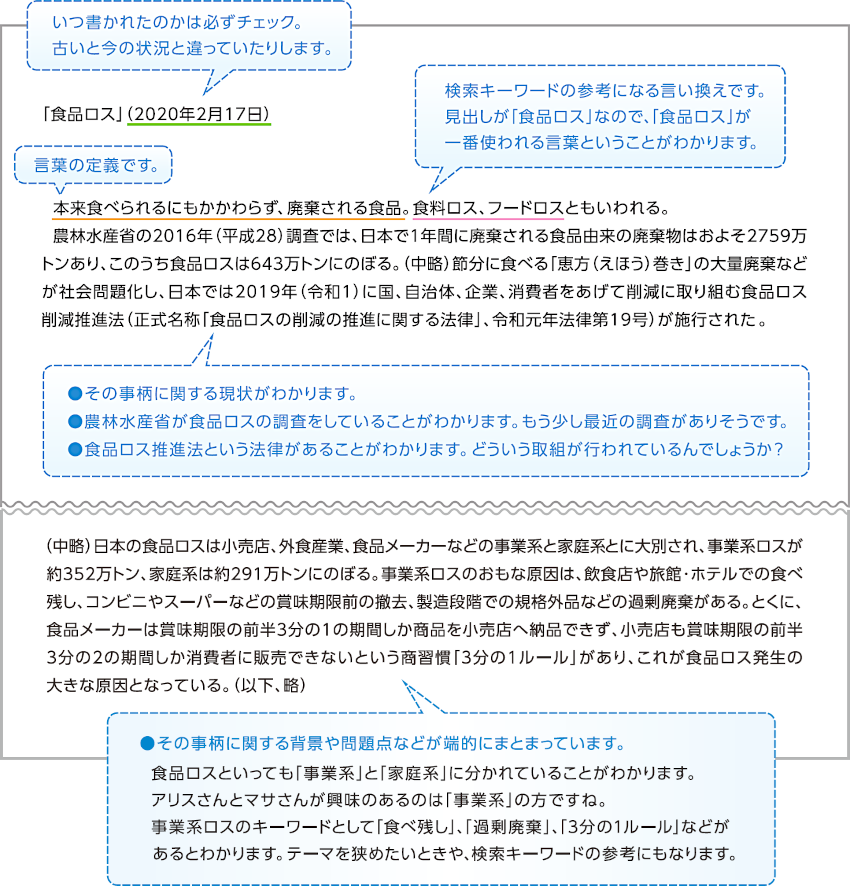

「Japan Knowledge Lib」で<フードロス>を調べてみると...?

日本を代表する百科事典『日本大百科全書』(小学館)に、「食品ロス」という項目がありました。

一般的に使われている<食品ロス>というキーワードで調べてみると...?

以下の事典などでヒットしました。それぞれの事典によって得意分野が異なるので、解説も違います。見比べてみると、テーマへの理解が深まったり、検索キーワードが増えたりするのでおすすめです。

『デジタル大辞泉』

インターネットで検索する国語辞典。

現代日本語を中心に収録。

『現代用語の基礎知識』

新しい言葉、流行語などに強い。

コトバンク

![]()

無料のウェブ百科事典。

日本の出版社が提供する辞書・百科事典や、様々な分野の企業が提供する用語集・データベースから構成されており、信頼性が高い。

百科事典で概要をつかんで、もう少し詳しく知りたいな!と思ったら、その分野の本を読んでみましょう。

本の探し方は、情報を集めよう!ページの「本・雑誌の探し方」を見てください。

新聞記事:テーマに関する過去の経緯や最近のニュースを知る

同じニュースを扱っていても、新聞社によって報道の仕方は違います。違う新聞社の記事を見比べることが大切です。効率よく調べるには、オンラインデータベースがとても便利です。

新しい記事であれば、各新聞社のウェブサイトなどで調べることができますが、時間が経つと消えたり、無料で記事が読めない場合もあるので、ぜひ図書館を活用してください。

例えば、先ほど百科事典で確認した内容から、<食品ロス>、<食品 過剰廃棄>、 <コンビニ 賞味期限>など、自分が気になるキーワードでいろいろと検索してみましょう。

朝日新聞クロスサーチ

おすすめデータベース:都立中央図書館で無料で使えます(プリントアウトは有料)。

1879(明治12)年の創刊から現在までの朝日新聞の記事などを検索できる。

主に満州事変前後から敗戦までの写真約1万枚を収録した「歴史写真アーカイブ」など、昔の写真も多く検索できるのが特徴。

ヨミダス

おすすめデータベース:都立中央図書館で無料で使えます(プリントアウトは有料)。

1874(明治7)年の創刊から現在までの読売新聞の記事などを検索できる。

最近話題のテーマなどについておすすめの特集「トピック」が組まれているので、テーマが思い浮かばないときに眺めてみるのもおすすめ。

雑誌記事:テーマ決めのヒントとなる情報から最新の研究成果まで

雑誌には、コンビニで見かけるような週刊誌や月刊誌から、研究者が書いた最新の論文が載っている専門誌まで、様々な種類があります。テーマ決めの参考にするときは、自分の好きな雑誌を、自分の主張の裏付けには、論文を見てみると良いかもしれません。

雑誌は、発行された当時の社会状況がわかります。テーマについて昔はどのような問題意識があったのかなどを知りたいときにも役立ちます。

雑誌の記事を探すときは、まず、「どんな記事が、何の雑誌に載っているのか」を調べ、「その雑誌を持っている図書館を探す」というステップになります。百科事典で確認したキーワードで、いろいろと検索してみましょう。

サイニィ リサーチ

![]()

学術論文や本、研究データなどの情報を検索できるデータベース。

何という雑誌の、何年何月号に、「○○」という論文が載っているということがわかる。

無料で本文を読める論文も増えている。

統計:裏付けとなるデータを活用して説得力アップ

何かを主張したいとき、統計から裏付けとなるデータを用いると、レポート・論文の説得力が増します。先ほどの百科事典にも、「農林水産省の調査では〜」と書かれていました。百科事典や新聞記事の元となった調査結果や統計を見てみると、どんなデータがあるのか知ることができます。

『日本の統計』 (毎年刊行)

総務省統計局編 総務省統計局

日本の国土、人口、経済、文化など広範な分野に関して基本的な統計を選んで手軽に利用しやすい形に編集した図書。インターネット上で、無料で見ることもできる。

『世界の統計』 (毎年刊行)

総務省統計局編 総務省統計局

世界各国の人口、経済、社会、文化などの実情や世界における日本の位置づけを知るための参考となる統計を簡潔に編集した図書。国連などの国際機関が編集した統計書などを出典として広範な分野の統計を体系的に収録している。インターネット上で、無料で見ることもできる。

上記の本は、1年に1回発行なので、最新の情報は載っていないこともあります。そんなときは、Googleなどの検索エンジンで<食品ロス 統計>と検索してみましょう。農林水産省と環境省の調査結果がヒットします。

他にも、検索結果から、消費者庁で関連する統計がありそうだということもわかりました。

世の中にはいろいろな統計がありますが、「政府統計の総合窓口 e-Stat」というウェブサイトは政府の統計をまとめて検索できます。

白書:国の現在とこれからの取組を知る

白書とは、主に政府の各省庁が、ある分野の現状の分析や課題、対策、将来の展望などを国民に知らせることを目的として公表するものです。テーマに関する現在の課題、政府がどのような対策を行っているか知ることができます。

現在、ほとんどの白書はインターネット上で、無料で見ることができます。

『白書の白書』 (毎年刊行)

木本書店編 木本書店

政府の各府省庁が発行している41の白書を簡単に紹介している。

主なデータも掲載。白書の種類を知りたいときにも使える。

「食品ロス」について先ほど統計を調べたときに、農林水産省、環境省、消費者庁に関係がありそうだとわかりました。

たとえば、令和5年度の『環境白書』を見てみましょう。目次を確認すると、「第1部 総合的な施策等に関する報告」の「第3章 持続可能な地域と暮らしの実現」に「4 食」の項目がありました。

このページを見ると、食品ロスの概要や、食品ロスを減らすための取り組み事例が載っています。

また、インターネットで<環境省 食品ロス>と調べると、環境省が「食品ロスポータルサイト」というウェブサイトを作っているということがわかります。

関係する省庁のホームぺージを見ると、調べものにも役立つ情報がまとまっていることが多くあります。食品ロスの例だと、環境省以外に、農林水産省や消費者庁のページがあります。

農林水産省

「食品ロス・食品リサイクル」というページがあり、「フードバンク」のことや、関連する統計などへのリンクがまとまっています。

消費者庁

「食品ロス削減特設サイト」というウェブサイトを作っています。

食材を保存する方法やムダにしないレシピ、外食時の注文で注意することなどがまとまっています。