アルプスの娘ハイジ―心のふるさと

平成17年度「子どもの読書に関する講座-公開講座」

講師 宮下啓三氏

*この記録は、そのときのお話を、講師のご了承を得て児童青少年資料係でまとめたものです。今回の講演に際し、宮下先生は、映像資料を多くご用意され、映画の場面を見ながらのお話になりました。また、お話を補足するための資料・地図もご用意くださいました。それらを全て再現することはできませんが、先生のお話のエッセンスをお届けします。

図1『ハイジ』パウル・ハイ画

11月12日の因縁 スカートとズボン

今日は11月12日。暦のいたずらによる、11月12日という日に、私は一種の因縁を感じます。その因縁を大事に思う私は、ここにおいでの女性たちにおたずねします。「皆さんは今日、はいていらっしゃるのは、スカートでしょうか、それともズボンでしょうか?」

今から134年前、1871年の11月12日のこと。長きにわたった鎖国を解いて日本が外国に門戸を開き、京都から首都の地位を得た江戸が東京と名をあらためてから4年目、つまり明治4年のその日、横浜からアメリカ丸という名の船が出港しました。その船には欧米諸国を視察に行く人々(欧米視察大使の一行)が乗っていました。その中の一人であった伊藤博文は14年後(1885年、明治18年)に日本最初の総理大臣となります。日本の近代化、西洋化の歴史に重要な意味をもつ船出でした。アメリカを目指すその船は、おおぜいの留学生を乗せていました。さらに、15歳から8歳までの少女5人も、将来の日本の女性たちの手本となって帰国するようにという命令を受けて乗船していました。最年少の津田梅子(1864〜1929)は、14年間もアメリカに居つづけて、帰国後に日本女性のための最初の英学塾を開きました。現在の津田塾大学の前身であり、中央線の千駄ヶ谷駅の前にある津田ホールもこの人の名をもちます。

ところで、1871年11月12日に横浜から船出したこの女性たち、出発する時は和服を身にまとっていたはずの彼女たちが、アメリカにわたってスカートをはくようになったというわけで、日本人の女性として最初にスカートをはいた人々であると言われています。

一方、1870年前後のヨーロッパに目を移しますと、それ以前から鉄道を使った団体ツアーが盛んになりつつありましたが、都会の名所や平地の景色を見るだけで飽き足りなくなった人たちのために、スイスのアルプスの麓や山の斜面の牧場まで行くツアーがおこなわれ始めました。そんなツアーをロンドンの新聞が報じた記事に、一枚の銅版画が添えられていました。バターやチーズを作るための牛乳を入れた容器をもって牧場の小屋の前に立つ、ズボンをはいたアルプスの女性を、長いスカートをはいたイギリス女性が物珍しげに見ているさまを描いた絵でした。

ハイジの土地とセントバーナード犬

ハイジはスイス女性です。しかし、スイス人の典型というわけではありません。スイスと一口に言っても、スイス全体がアルプスの山岳地帯であるというのではないことを知っておく必要があります。スイスの国土の六割ほどが地理学上のアルプスに属していますが、人口の三分の二以上が、アルプスではない低い土地に暮らしています。ハイジの作者である女流作家も、スイス最大の都会であるチューリヒの周辺で生まれ育った人でしたから、山岳地帯に住むハイジが作者自身をモデルとしたものではありません。

ところで、日本で出版されているハイジの本の過半数が作者の名を「スピリ」と表記していますが、スイス人の標準の発音通りにするならば「シュピーリ」とするのが正しい呼び方です。

ヨハンナ・シュピーリ

このシュピーリ(注1)が、スイスの東南部のアルプス山岳地帯の一部をなすグラウビュンデン州の谷間とそれを見下ろす位置にある土地を舞台として作ったのが、ハイジの物語でした。地図をご覧になるときには、リヒテンシュタインという国がスイスの右上に乗っていますが、そのすぐ下のあたりです。進歩的な大都会であるチューリヒの女性の目から見て、ずいぶん違って見えたにちがいありません。そのあたりはスイスの中でも生活条件のきびしい、近代の文化と産業の恩恵に浴することの少なかった土地で、生活の仕方も、ものの考え方も保守的な土地の人たちの住む世界の物語でした。

さまざまな『ハイジ』の本

日本では、『ハイジ』(注2)の物語は二つの物語を一つに合わせた形で紹介されています。すなわち、お祖父(じい)さんのところから引き離されて、ドイツへ連れて行かれたハイジがアルプスへ帰ってくるまでが第一部『ハイジの修業と遍歴の歳月』(注3)。第二部『ハイジは習ったことを使えるようになる』(注4)は、クララが来て、歩けるようになるまでです。

ハイジの物語の発端を、日本製のアニメで見ておくことにしましょう。このアニメはたいそう丁寧に作られていて、原作の物語に忠実な出だしです。

1.日本のアニメ映画『ハイジ』の冒頭。アルムに住むお祖父さんの小屋に到着するまで。

懐かしいものを見た気持ちでいっぱいでしょう。麓の温泉町からデーテおばさんがハイジを高いところにある村に連れて行きます。バート・ラガーツは古くから有名な保養地の一つで、外国からも多くの客がおとずれていました。ドイツの大都会フランクフルトから来たゼーゼマン氏もそんな旅行者の一人でした。日本流に言えば、温泉宿の仲居さんのような仕事をしていたデーテおばさんが見込まれて、ゼーゼマン氏の家の家政婦にやとわれることになりました。出稼ぎの絶好のチャンスです。死んでしまった姉さん夫婦の娘、ハイジの面倒を親代わりに見ていましたが、ドイツの奉公先に連れて行くわけにいかないので、自分の父親、ハイジにとってお祖父さんである、なぜか人間嫌いになって小高い牧場の小屋で一人暮らしをしている老人に無理矢理ハイジを押し付けます。

今日ここにぬいぐるみの犬を持ってきました。改めてハイジの物語に犬が出てくるかどうかお確かめください。日本製アニメは感心したくなるほど原作の物語を忠実に追っているのに、たった一箇所、私に納得のいかない場面がありました。お祖父さんの小屋の前で寝そべっている怠け者の犬です。実は、原作には出てきません。よく見るとその犬は、セントバーナードと呼ばれる種類の犬です。

セントバーナードとは、フランス語の地名であるサンベルナールを英語読みしたものです。そして、サンベルナールとは、スイスの西南の端、フランスとイタリアとスイスの三国の国境が集まるところに位置する有名な峠の名です。正確にはグラン(大)サンベルナールとプチ(小)サンベルナールの二つの峠があって、特に大サンベルナール峠は昔からアルプス山脈の北と南を結ぶ道の最高地点として歴史的に重要でした。イタリアを攻める時にナポレオンが越えました。夏なお雪の残るほど寒い峠で、雪に行く手をさえぎられて進退きわまった旅人を救うのに活躍したのがセントバーナード犬でした。その犬がハイジの土地にいるとは、東北地方を舞台とする話に九州の犬が飛び込んできたくらい、奇妙です。これを私はかねがね奇妙に感じていましたが、アメリカで作られた映画、往年の名子役シャーリー・テンプルがハイジを演じたアメリカ映画にその先例があったことを知りました。たぶんアメリカ人は、スイスを象徴するということでこの犬を出したのだろうと思います。

アニメと絵本の色彩の功罪

私は、ハイジの絵本やアニメを批判するよりは、むしろ応援したあげたい気持ちを強く抱いています。ケチをつけてけなすばかりが批判ではなく、褒めるべき点は褒めてあげるのが批判精神をもつ者のとるべき態度であると信じるからです。『ハイジ』の絵本を読んだ日本の子どもたちは、好んでアルプスを美しい、だから行ってみたいという反応を示します。そう思うことを私は歓迎こそすれ、悪口を言う気になれません。

しかし、絵本もアニメも、それなりの限界をもっています。絵本やアニメというメディアは、色と光をつねに美しくて単純化する傾向、強調する傾向があります。ほんものの自然を単純化するばかりでありません。色彩の無い闇や白だけの雪の世界を表現するのに適していないのです。温度、つまり寒さも表現できません。

ここで私は皆さんにスイスで作られた実写の映像をお目にかけます。山登りを楽しもうとする人たちのためのコース案内のシリーズの入門編です。小さな子供のいる家族向けの、初歩的な登山の模範として作られたものが、たまたまハイジの話の舞台の北側にある山でのハイキングのさまを見せてくれます。『ハイジ』の舞台と非常によく似た地形が見られます。アルプスと言ってもごく入り口の低い山ですが、岩山の様子、草原の傾斜など、アニメや絵本とは一味も二味もことなる様子が見られます。

2.スイス製実写映画。ザンクト・ガレン州での低山の家族によるハイキング

もちろん、ハイキングに適した季節と天候の条件のもとで撮られた映像でした。絵本やアニメでは表わしきれない角度や傾斜、「牧場」と訳されるので平坦に描かれることが多いのですが、日本よりはるかに岩の多い草地がおわかりいただけたと思います。このようなリアルそのものの映像にしてからが、表現できないものがあります。それは寒さです。あるいは風です。傾斜の厳しい所では、いったん陰になるとなりっぱなしです。

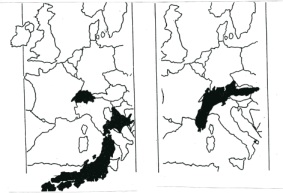

そもそもヨーロッパは、西にあるだけでなく北にあること、スイスのアルプスが東京よりもずっと北に位置していることを知っておきましょう。緯度に平行に日本を移動させヨーロッパの経度に重ねてみると、北アフリカのアトラス山脈にあたります。金沢の小松空港がちょうど北アフリカの海岸線に重なります。日本人の想像をはるかに超えて、ヨーロッパは北にあるのです。それどころか日本の最北端である北海道の宗谷岬でさえスイスの最南端に達しません。面白いことに本州を上下ひっくり返すと、ちょうどアルプス山脈と同じ大きさになります。青森から広島までを直線で結ぶと、だいたい1200kmになります。アルプス山脈の背骨の長さも1200km続いています。アルプスは意外に長く太く大きく、地中海から始まっています。スイスは正に、アルプス山脈のちょうど中間点にあるので、最も多くの4000メートル級の山を持っています。日本一の富士山をスイスに持って行ったとします。スイスの高い山のランキングで何番目にあたるとお思いでしょうか? 3776メートルの富士山はスイス国内で第125番目ほどのランクとなります。ヨーロッパでは「山」とは言わず、「峰」と言うのですが、スイスには名前の付いている3000メートルを越える峰が980あります。いかに山国と言っても、日本にある3000メートル級の山は29。しかもスイスの面積は日本の九分の一ほどです。つまり狭い国土に高い峰がたくさんあるということは、谷も深いということです。深いということは、太陽の当たる時間が短いということを表わします。

図2 ヨーロッパの経度に移動させた日本(左)とアルプス山脈に重ねた本州(右)

古い時代、いえ、つい300年足らずの近い過去に至るまで、ヨーロッパ人たちにとってアルプスの高い山々は、嫌われものでした。醜い、役に立たない、人間に災いをもたらす恐怖の対象でもありました。交通の邪魔をし、深い谷は光をさえぎり、生産性に乏しい土地でしかないアルプス地方。そこに住む人は貧しかったということです。

オーストリアの映画会社がスイスでロケして作った映画の冒頭の場面をお目にかけましょう。お祖父さんの家に暮らすハイジが朝を迎える場面から始まります。寝坊してしまったハイジが起き上がって、いかにも山の子どもらしく重い靴をはいて表へ出ていきます。「いい天気ね」と言うハイジにお祖父さんが何と答えたか、また、ハイジのベッドの頭の上に何があるか、それに注意してください。

3.オーストリア製の映画『ハイジ』の最初の場面

寝床に横たわるハイジがお祖父さんの声で目覚めます。その場面の、ハイジのベッドの上にある、日本式に言えば神棚にあたるものにご注意ください。それは、一種の魔除けです。山に住む魔物に対する民間信仰の表れとして象徴的なものです。たぶん、一般の人には意味のないものかもしれませんが、山は単に美しくて幸いをもたらすだけものではない、ということを示しています。すてきな天気の日の目覚めですが、「いい天気ね」と無邪気に言う少女に対して、お祖父さんが早朝までひどい雨、風の嵐だったと言います。山の根源的な恐ろしさを象徴する言葉です。その部分を変えてしまうと、ハイジの物語の本当の意味を見つけにくくなることにならないでしょうか。

その後、ハイジは下からヤギたちを連れて登ってきたぺーターといっしょに行動します。前からの約束だったとせがんで、山を流れ落ちる川の源流まで連れて行ってもらいます。その間に下の村から牧師さんが上がってきて、お祖父さんに「ハイジを学校に行かせなさい」と言いますが、お祖父さんは、自分は村の連中と付き合うつもりはない、と頑固な姿勢を崩しません。そこで、牧師さんはあきらめて帰ってしまうという場面がありますが、ここは思い切って省きましょう。

4.オーストリア製の映画『ハイジ』の山頂の場面

「あの山、何ていう名前?」「エコー(こだま)山さ。叫ぶと声が返って来るのさ」二人が大声をあげるたびにこだまが返ります。ペーターが「馬鹿で間抜けでオタンチンのハイジー!」と叫ぶと、声が返る代わりに雪崩が起こるので、とたんにハイジは恐怖を感じます。美しいばかりがアルプスでないと知るのです。

山での生活は厳しい、にもかかわらず愛らしい、という二重の屈折した感情がアルプスの住民の根源的な生活感情となっています。厳しいにもかかわらず、アルプス地方での生活に戻りたいというハイジの感覚を理解するのは、現代の日本人には容易なことではありません。

物語の後半はドイツの大都会での生活ですが、ハイジがホームシックに陥ってアルプスでの暮らしに戻りたいと思う気持ちをゼーゼマン家の人々は容易に理解できません。たんに故郷恋しさというだけの単純な感情で割り切れないものが、そこに潜んでいるらしいのです。

近代文明と経済発展から取り残された土地

今回は、映像を見ていただくということで、長めの時間を取っていただいております。そこで、本来、詳しく細かくお話すべき事柄を大幅に短縮するために、資料を作ってまいりました。書いてあることは後で読んでいただき、その分、映像をご覧いただきたいと思います。資料「ハイジの物語の中の飲食物と山の生活」をご覧ください。山の生活がいかに貧しいか、ドイツの生活がいかに豊かかを示すのに、象徴的な働きをしているのが飲食物です。

資料「(1)『ハイディ』の中で象徴的にあらわれる飲食物」

(1)温めてバターのようになったチーズをパンに塗る。

(2)パンとチーズとヤギの乳[ペーターとの昼食]。

(3)厚いパン切れと干し肉の大きな切れ[おじいさんとペーターの夕食]

(4)白いパン。魚のフライ[ゼーゼマン家での最初の食事]。

(5)バターパン[ゼーゼマン家での最初の朝食]。

(7)温かいヤギ乳。金色の熱いチーズ。自家製のバラ色の干し肉[おじいさんが医者にふるまった食事]。

(9)大きなジャガイモ。ペーターはまだ食べたことがなかった。ブリギッテはこんなに大きいソーセージを見たことがなかった[クララがペーターのために持ってきたもの]。

山の中での飲食物と、ドイツの都会での食事とを比較なさってみてください。山の中の小屋ではパンを焼くことができないので、日持ちの良い硬くて黒っぽいパンを下の村から調達しなければなりません。お祖父さんのところで調達できるのはヤギの乳だけです。その乳からチーズとバターを加工できたにしても、上等なものであるはずがありません。肉と言えば干した牛肉だけ。要するに保存食ばかりです。

今でこそ、スイス独特の料理として「フォンデュ」、「ラクレット」、「ビュントナーフライシュ」が外国人向けにおいしく調理されますが、元はと言えば、アルプスの豊かならざる食生活の象徴として、これらのものがハイジの物語にあらわれたのでした。

一方、新鮮な食材の代表としてゼーゼマン家の「白くて柔らかなパン」と「魚」があげられています。もちろん魚は鮮度が大事ですし、冷蔵庫のない時代には贅沢品でした。実は、豊かな食事の象徴というだけでなく、魚を食べるというのはキリスト教徒の信仰の篤さを象徴する小道具です。今でも、ヨーロッパ諸国の信心深いキリスト教徒の家庭の一部では、金曜日は四足獣の肉を食べずに魚を食べる習慣があります。日本人から見れば獣も魚も同じ動物ではないかと思えますが、「断食」の習慣の名残で四足獣の肉を金曜日に食べるのを敬遠する人たちがいるのです。作者シュピーリにとって、キリスト教信仰、神に対する信仰は重要なテーマでしたから、神への祈りを語る箇所に注意してごらんになることをおすすめしておきます。

資料「(2)山の生活について」

(1)[早い冬の訪れ]美しい9月は終わった。

(2)[遅い春の訪れ]5月になった。春の小川は...(以下略)。

つまり、夏は9月に終わり、春は5月に訪れるのです。暖かい季節がいかに短かいことか。ちなみに、日本では春の盛りを桜ではかりますが、ヨーロッパでは、リンゴの花です。

続いて資料「ハイジの物語と教育のテーマ」をご覧ください。大事なことですので、『ハイジ』のドイツ語の題名に目を転じてみます。本当の題名は『ハイジの修業と遍歴の歳月』という長いドイツ語(注3)です。これはドイツの文豪ゲーテの二つの長編小鋭『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』(注5)と『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』(注6)の両方から名前を借りて、くっつけてしまったものです。ゲーテの作品は、若い主人公が人生のいろいろな条件や事件に遭遇しながら成長して一人前の人間になっていく過程を語る、近代的な小説の原型となりました。文学の専門用語では、「教養小説」と呼んでいます。イギリスのチャールズ・ディケンズ『デヴィッド・カッパーフィールド』(注7)、フランスのロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』(注8)、そして『バンビ』(注9)もそうです。オーストリアの小説家ザルテンの作品です。日本人の多くが『バンビ』はディズニーのものと思い込んでいますが、オーストリアのアルプスの山中のザルツカマーグートという土地で見た鹿にアイディアを得て作られた話です。バンビはアルプスの鹿なのです。

この『ハイジ』の題名が、人間の教育、学校に限らず人生の教育という問題をテーマにしているということを指しています。「子どもは学校へ行くべきか」という討論が話の中でたたかわされています。しかし、この問題は21世紀の現代の先進国では、義務教育制度の完備によって解決したようですので、深入りは避けましょう。

さて、フランクフルトでの家政婦暮らしが軌道に乗ったデーテおばさんが来て、ハイジを無理やり連れ出します。このオーストリアの映画は1965年のものですが、ゼーゼマン家はその頃のドイツの中流の上くらいの家庭として描かれています。フランクフルトの高級住宅地の集合住宅に住んでいます。ハイジがゼーゼマン家で体験する最初の食事の場面をご覧いただきます。いかにハイジがスイス方言を語るか、つまりまともなドイツ語がしゃべれない、ということがひとつ、もうひとつは、いかに旅に疲れて眠いといえども、マナーがまったくなっていない、ということです。ドイツの食事、特にパンの柔らかさに仰天して、自分の故郷に持って帰ろうとポケットに突っ込むところを見てください。

3.オーストリア製の映画『ハイジ』の食事の場面

これがハイジと近代文明との最初の出会いであり、同時に、下界の生活の流儀に合っていない、ということをさらけ出してしまった場面です。スープにパンをちぎって入れる、ひじを付く、しかも、言葉もスイス方言です。こうしてまず、ハイジは原始人としてフランクフルトにのりこみました。ハイジがいかにして文字を書いたり読んだりすることの大事さに目覚めるのか、彼女自身の意思によって、読み書きを覚え、教育の質を上げるか、ということが後半の見所となります。

ホームシックとスイス人の国民性

もっと大事な問題があります。私たちが日ごろ気軽に使っているカタカナの外来語の中に、アルプス山岳地帯のスイス人が使っていたドイツ語方言から生まれたものが二つあります。資料「アルプスに住むスイス人から生まれた言葉」の(1)フェーン(アルプスおろしの南の風)が、山越しにすごい勢いで吹きつけてくるときには(後略)」。気象条件の厳しさを語っている部分の記述です。同様の記述は、ヘルマン・ヘッセの、スイスの青年を主人公にした小説『ペーター・カーメンチント』(注10)にも出てきます。「冬の終わりにはいつも、フェーン(暖かい南風)が低いどよめきとともにやってきた。」

アルプスの南側から吹いてきた風が、山の上で雪や雨を降らして水分の少なくなった状態で吹き降ろす生暖かい風を、スイス人が「フェーン」と呼びました。これは頭痛や生理不順を引き起こして人を不快にするというので、嫌われ恐れられてきました。日本では、「フェーン現象」と呼ばれています。「フェーン」という言葉は、スイスのアルプス地方で生まれました。山の中の不愉快な生活の象徴的な言葉が世界的になったという実例です。

そして、もうひとつが資料「アルプスに住むスイス人から生まれた言葉」の(2)「ホームシック」です。ハイジはやっとフランクフルトの生活にも慣れ、山の見えない生活にも我慢して勉強しているというのに、ゼーゼマンさんが長い旅から帰ってきて、クララとハイジのために買ってきたのは何とスイスの写真集です。その中に、ハイジはスイスの山の風景を見て、とたんに故郷が恋しくなり、そのショックで寝込んでしまいます。ハイジを診察したお医者さんが言います。「ゼーゼマンさん。......あの娘は夢遊病です。その上、ひどいホームシックにかかっています。」ここで1952年のスイス製の『ハイジ』の映画から、ハイジの夢遊病の場面を見ていただきます。ゼーゼマン家に幽霊が出ると言って大騒ぎになっています。画面が白黒ですが、機械が壊れたわけではありません。面白いことに、この映画の台本は先ほどのオーストリアの映画と同じものですが、オーストリアの映画にはない場面です。映画的に幽霊をどうやって表現するかというところを楽しんでください。

4.スイス映画『ハイジ』の夢遊病の場面

今、見てきたように、この病を治す薬はありません。あるとすれば、フランクフルトからスイスへの鉄道切符一枚、と医者は言いました。この「ホームシック」という言葉もスイスのアルプス地方の言葉として誕生しました。ドイツ語で「ハイムヴェー」と言います。

ただでさえ、物質的に恵まれないアルプスの農村地帯のスイス人たちは、十九世紀の後半、明らかに経済的な弱者でした。下界の大きな国々は物質的な豊かさを誇るようになっていました。特に、ドイツはフランスとの戦争に勝利して近代的な統一国家として新しい出発をしたばかりか、資本主義の急成長によって経済大国への道を歩んでいました。山の中の貧しいスイス人たちが出稼ぎに外国に行きます。外国の軍隊の雇い兵となって、出稼ぎに行く先は、ヨーロッパの大都会です。フランスやドイツなど大きな国の支配者を守るために行くわけです。大都会に行けば幸せかと言うと、とんでもない。方言を笑われ常に屈辱感を感じ味わうものですから幸せではありません。粗食に耐え、屈強なスイスの男性たちが、外国に、つまりアルプスより低い土地で雇い兵になって暮らすと、発熱、食欲不振、体調不良、呼吸困難に陥って、症状が重くなると生命を失うという不思議な病にかかりました。これをスイス人たちは「ハイムヴェー」(故郷恋しさの病)と呼びました。スイス人たちが使っていた言葉を標準語のドイツ語に取り入れた言葉です。フランス人は「ル・アムヴェ」または「スイス病」と呼びました。これが18世紀の話です。やがて決してスイス人だけ限らず、人間全てに共通するものだという認識ができたのが、19世紀以降で、これを英語に訳したのが「ホームシックネス」です。英語では先に名詞が生まれました。ですから、「ホームシックネスにかかる」というのが文法的に正しい言い方です。日本人は、名詞と形容詞を取り違えて「ホームシックにかかる」と言って平然としています。

「ハイムヴェー」について論文を書いたスイスの医学者が、これをラテン語で言い表わそうとして、ギリシア語をもとにした「ノスタルギア」という言葉を作りました。さらに後、フランスの百科辞典にこれが取り上げられたことから、英語にも入りました。「ホームシックネス」および「ノスタルジー」という言葉が英語となって日本に伝わりました。

資料「ホームシックという言葉の歴史」の(3)「(前略)1815年のウィーン会議でスイスの永世中立が国際的に認められた時に雇い兵の歴史は終わりました(後略)」。(5)「初めのうちスイス人だけがかかる病気と思われて、気圧の低い土地に住むスイス人が下界の気圧の高い土地に来たからだ、と考えられました。治療する薬はなく、故郷のスイスに戻れば治る、と報告されました」。ヘッセの『ペーター・カーメンチント』のテーマもホームシックと帰郷でした。『ハイジ』の男性版とも言える小説です。つまり、ハイジの物語は、古典的なテーマを持っていた、と言えます。

一番大事なことをまだお話していませんでした。資料「日本語版『ハイジ』の比較」の名前が並んでいる所をご覧ください。「1 地名」ですが、「デルフリ」以外は実在します。地図も資料に付けておきましたが、マイエンフェルトもラガーツ温泉も実在します。

表1 「日本語版『ハイジ』の比較」

| 1 地名 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 書名 | ハイジ | ハイジ | アルプスの少女 | アルプスの少女ハイジ | アルプスの少女ハイジ |

| 著者名 | 竹山道雄訳 | 矢川澄子訳 | 池田香代子訳 | ささきたづこ文 | 高畑勲演出 |

| 出版社 | 岩波書店 | 福音館書店 | 講談社 | 小学館 | 徳間書店 |

| 発行年 | 1952 | 1974 | 1987 | 1998 | 1996 |

| Maienfeld | スイスのマイエンフェルト | マイエンフェルト | マイエンフェルト | (マイエンフェルト) | |

| Alm | アルム、アルム山 | アルムの山 | 山の牧場 | アルプスのアルム | |

| Drfli | デルフリという村 | デルフリという小さな村 | デルフリという村 | デルフリという小さな村 | デルフリ村 |

| Frankfurt | フランクフルト・アム・マイン | フランクフルト | フランクフルト | フランクフルト | フランクフルト |

| Prrttigau | プレッティガウの村じゅう | 下のプレッティガウ | プレッティガウ | ||

| Bad Ragaz | ラガーツ温泉 | ラガーツの温泉場 | ――・ラガーツ温泉 | ||

| Domlesschg | ドームレシュッグ | ドームレシュグ | ドームレッシグの村 | ||

| Bundenerin | ビュンデン州の女 | ビュンデンの人 | |||

| Pfefferserdorf | プフェッファーゼル村 | プェッファー村 | |||

| Falknis | 鷹が峰 | 鷹が峰 | |||

| Schesaplana | 大斜面山 | スケサプラナ | |||

| Holstein | ホルシュタイン | ホルスタイン | ホルシュタイン | ||

私は昨年、グリム童話とアンデルセン童話の日本で出版されている絵本が、原作と物語に違いが多すぎると批判しました(注11)。『ハイジ』については、あえて批判するつもりがありません。物語の翻訳者たちはいずれも信頼できる人たちですし、絵本も大筋をはずしていません。筋書きから言うと、省略はあってもねじ曲げられたものは日本の絵本にはない、と言ってさしつかえないのは、とても幸せなことです。資料で5つの出版社の訳語を比較してありますが、たったひとつ気になるのは、講談社のもの(注12)です。悪い本ではないのですが、原作の六割足らずの抄訳です。「訳」と銘打たれているので、買う人も読む人も省略抜きの翻訳と思い込んでしまうでしょう。この作品が図書館の関係者にとってどうなのか、検討に値するテーマではないでしょうか。

もうひとつ、言っておかなければならない大事なことは、21世紀において、この作品をどう考えるか? ということです。シュピーリが『ハイジ』を書いた19世紀末からすでに125年ほどが経過しました。その物語の魅力は今なお衰えることを知りませんし、逆に私たちの気持ちをいっそう引きつけるかのようにさえ思われます。

私がそう感じる理由は、過去百年余のヨーロッパの国々の間での大きな変化にあります。シュピーリが『ハイジ』を書いた頃、ドイツは1870年から翌年にかけてのフランスとの戦争で勝利したように、19世紀後半に経済的な急成長を遂げて、イギリスやフランスと並ぶ大国となりつつありました。スイスは取り残されてしまっていました。シュピーリの頃のアルプスの生活は、決して美化されるものではありませんでした。デーテおばさんがドイツに出稼ぎに行ったのも、このような事情を反映していました。

しかし、スイスは苦心惨憺して20世紀の二つの世界大戦に加わらずに、平和な永世中立国の立場をつらぬいたおかげで、相対的に豊かな国となり、国民一人当たりの収入がヨーロッパ諸国だけでなく世界的にもトップクラスの水準に達しました。まさに平和の報酬と呼んでよいものでした。スイスからドイツへ出稼ぎに行ったのは昔のことになり、現在では考えられなくなりました。

どうか、現代の立場から、想像力を豊かに持って『ハイジ』の物語を読み直してみてくださいますように。そして、戻りたい、戻らずにいられない、という故郷をお持ちであるかどうか、お考えください。私自身は東京の麻布に生まれましたが、子供の頃に見た家並みや風景がほとんど残っていないので、もはや故郷と思う気持ちもなく、戻って住みたいとも思いません。誰もが故郷を恋しく思うわけではありません。たとえ貧しくとも、たとえ不便であろうとも、故郷を恋しがり、故郷に帰りたがるのが、スイス人だけのものか、世界中のすべての人のものなのか、お考えいただきましょう。故郷に縛り付けられるのを好まず、故郷を呪いと感じる人たちも、けっして少なくはないはずです。その中にあって「故郷に帰りたい」と感じることのできるのが、スイス人の国民性というのなら、ある意味うらやましく思われるのではなかろうか、ということをお考えください。

ハイジとバンビがスイスで出会う

一方、故郷にいたくてもとどまれなかった人物が、『バンビ』の作者ザルテンです。ザルテンは人目をあざむくペンネームで、本名はザイツマンです。なぜ本名を隠す必要があったかというと、彼はユダヤ人だったからです。ユダヤ人がキリスト教社会の中で生きていくためには、本心からか、生活のためか、キリスト教社会に入り込む必要がありました。ザルテンは、ハンガリーがまだオーストリアの一部であった時代にブダペストで生まれて、オーストリアの首都・ウィーンの大学で学びました。オーストリアは多民族・多言語国家で、ユダヤ人にも寛容でしたが、大学を卒業しても役人にはなれません。後にザルテンはオーストリア・ペンクラブの会長も務めましたが、隣のドイツにナチズムが興り、オーストリアはのみこまれてしまいます。ザルテンはその前に身の安全を得るために、スイスのチューリヒに逃げ場を見出したのでした。

もしもみなさんの中にスイス旅行の機会をお持ちになる方がおいでなら、日本からの飛行機のスイスの玄関であるチューリヒで、墓地めぐりをなさってみてください。ザルテンの墓は、シュピーリと同じチューリヒ市内のウンテラー・フリーゼンベルク墓地にあります。シュピーリの墓はジールフェルト墓地にありますが、同じ墓地内に、国際赤十字社の生みの親であるアンリ・デュナンの墓もあります。デュナンはジュネーヴ出身であるのに、なぜかチューリヒに埋めてほしいと望みました。チューリヒはヨハンナ・シュピーリを生んだだけでなく、故郷にいられなくなって逃げてきた人に場所を与えたと言えるでしょう。

このふたつの因縁を並べてみると、『ハイジ』と『バンビ』はともに幼いものの成長物語であるということを含めて、多くのことを示唆していないでしょうか。皆さんがご自分の力で『ハイジ』を見直してくだされば嬉しいことです。人間の力で及ばないものに対する思い、というのは『バンビ』のテーマでもあります。『ハイジ』と『バンビ』を並べて見るのも、面白い視覚が与えられるかもしれません。あるいは、ヘッセの小説『ペーター・カーメンチント』と『ハイジ』を並べてみると、「フェーン」「ホームシック」の両方が出てくるのも、アルプスを見直すきっかけになりましょうか。来年は、モーツァルト生誕250年です。モーツァルトが子ども時代に作った舞台劇『バスチアンとバスチエンヌ』もスイスを背景としています。モーツァルトを聞きながら、アルプスを思うのもしゃれています。

当日の会場の様子

私たちにとってのハイジ

さて、21世紀のハイジは? ここにスイスへ留学した人から提供された、元はテレビ用に作られたらしい、現代のハイジの映画があります。その片鱗を見てみることにしましょう。21世紀にもし、ヨハンナ・シュピーリがいたらどうするか。この映画では、ハイジはお父さんがいなくて、お母さんと二人暮らしです。お母さんは、小さな町あるいは大きな村でペンションらしきものを経営しています。ハイジが通っている村の学校にくる転入生がペーターです。ペーターはヤギ飼いではなく、アメリカの大都会からやってきました。アメリカの大都会と比べるとスイスの村はたいへんな田舎です。「野球」と言っても誰もわかってくれません。スイスの子どもたちにからかわれます。ペーターがハイジを相手に野球を始めると、ボールがよその家のガラスを割ってしまいます。ガラスを割られた家の主人がハイジの家にやってきます。ここがスイス人らしいところですが、日本人だったら、苦情を言うこと自体が目的で、まず謝れと言うところですが、この男は、ハイジのお母さんに割れたガラス代を要求し、お金をもらうとすぐに帰ってしまいます。きわめて合理的なものです。そういうわけで、舞台はもはや、貧しいアルプスの山の中ではありません。

5.21世紀版『ハイジ』

この後、話はどう展開するのかというと、山の中の激しい風雨の時の落雷でハイジの母親が死んでしまいます。その葬式のときだけ、お祖父さんが山から下りてきます。村の人たちは同情しますが、ハイジはお祖父さんに押し付けられてしまいます。一方、母親の死をきっかけに、妹のデーテおばさんが戻ってきます。ただし、フランクフルトからではなく、ベルリンからです。いまや経済関係が逆転しているので、ドイツ人の家庭でスイス人が奉公するというのは考えにくいことです。デーテおばさんはドイツの首都ベルリンで自立して生活する女性です。経済的な独立性を確立したところで、デーテおばさんはハイジを迎えに来るのですが、行く先はもちろんベルリンです。ハイジは刺激の大きい世界に連れ込まれます。クララは、デーテの仕事仲間の娘で、画面からはわからないのですが、自閉症的な、人間的な社会関係の乏しい女の子という設定になっています。そこから、ハイジがクララと仲良くなるということと、ハイジが故郷恋しさで戻ってくるというストーリーですから、そう革命的なことはないのですが、新しいシチュエーションにおいて、「ホームシック」のテーマは残されている、というのが今の作品でした。

残念ながら、いずれの作品も断片しかお見せできませんでしたが、断片なりに連想をふくらませてくださればいいと思います。私たちが『ハイジ』を作ったらどうなるか、日本を舞台にした『ハイジ』ができないか、と考えてみることもできます。たぶん、日本は故郷の名に値する土地をたくさん持っていると思います。皆さん自身が故郷を考えるときに、『ハイジ』を、そこからスイス人の国民性を考えるとしたら、アルプスの土地そのものとそこの人間たちを理解することにつながるきっかけが得られるのではなかろうか。という問いかけをしておくことにいたします。

注記

| 注1 | ヨハンナ・シュピーリ Johanna Spyri(1827.6.12〜1901.7.7)。スイスの著名な児童文学作家。スイス・チューリヒ近郊の村ヒルツェルに、医者の父と詩人の母の間に生まれる。7人きょうだいの4人目。1852年、兄の友人ベルンハルト・シュピーリと結婚、以後、終身チューリヒに住む。1870年から普仏戦争の戦災孤児のために本を書き始める。『ハイジ』は、初の長編小説で代表作。他にも多数作品があり、『コルネリの幸福』『白い小犬』などが訳されている。本文へ |

|---|---|

| 注2 | 『ハイジ』J.シュピーリ作 矢川澄子訳 パウル・ハイ画 福音館書店 1974(福音館古典童話シリーズ)ほか本文へ |

| 注3 | Heidi's Lehr- und Wanderjahre, 1880.本文へ |

| 注4 | Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, 1881.本文へ |

| 注5 | 『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』上、中、下 ゲーテ作 山崎章甫訳 岩波書店 2000 (岩波文庫) ほか本文へ |

| 注6 | 『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』上、中、下 ゲーテ作 山崎章甫訳 岩波書店 2002 (岩波文庫) ほか本文へ |

| 注7 | 『デイヴィッド・コパフィールド』1〜5 チャールズ・ディケンズ作 石塚裕子訳 岩波書店 2002〜2003 (岩波文庫) ほか 本文へ |

| 注8 | 『ジャン・クリストフ』1〜4 ロマン・ローラン作 豊島与志雄訳 岩波書店 1986 (岩波文庫) ほか本文へ |

| 注9 | 『バンビ』フェーリックス・ザルテン作 高橋健二訳 岩波書店 1990 ほか本文へ |

| 注10 | 『郷愁 ペーター・カーメンチント』ヘルマン・ヘッセ作 原健忠訳 角川書店 1977 (角川文庫) ほか本文へ |

| 注11 | 『ぷらたなす』第52号(2005.1)「絵本のなかのグリム童話-『しらゆきひめ』は金髪か」 本文へ |

| 注12 | 『アルプスの少女』ヨハンナ・スピリ著 池田香代子訳 講談社 1987(少年少女世界文学館 第16巻)本文へ |

| 図1 | 『ハイジ』J.シュピーリ作 矢川澄子訳 パウル・ハイ画 福音館書店 1974 p.35より |

| 図2 | 宮下啓三氏作成資料より抜粋 |

| 表1 | 宮下啓三氏作成資料より抜粋 |

宮下啓三氏プロフィール

帝京大学文学部教授、慶應義塾大学名誉教授、文学博士。スイス、オーストリアを含むドイツ文学及び演劇を専門とし、著作多数。主な著作として『グリム・森と古城の旅』(日本放送出版協会 1986年)、『700歳のスイス-アルプスの国の過去と今と未来』(筑摩書房 1991年)、『人間を彫る人生-エルンスト・バルラハの人と芸術』(国際文化出版社 1992年)、『日本アルプス-見立ての文化史』(みすず書房 1997年)、『メルヘンの履歴書-時空を超える物語の系譜』(慶應義塾大学出版会 1997年)がある。

平成18年3月に、読書啓発パンフレット『本のよろこびを子どもたちに』を作成しました。

このパンフレットは、こどもペ-ジでもご覧になれます。