大量脱酸

2022年1月更新

大量脱酸は各国でいくつかの方法が開発され試されています。それぞれ長所・短所がありますが、日本で実用化されているのは、ガス式である気相(きそう)法のDAE法(乾式アンモニア・酸化エチレン法)と非水溶性液相(えきそう)処理のBK法(ブックキーパー法)です。(平成25.12現在)

DAE法

都立図書館では、平成13年度以降、DAE法により、東京都関係行政資料から計画的に進めています。東京都関係資料は、都立図書館が責任をもって保存していかねばならない資料群のひとつです。また、いわゆる行政資料は一般書に比較して酸性紙の使用率が高く、都立図書館所蔵のものは7割程度が酸性紙の資料と推定されます。

DAE法では、酸性紙資料をコンテナに箱詰めし、処理業者の工場のチャンバー(密閉された小室)内で行います。

参考資料

須藤猛彦「大量脱酸処理(乾式アンモニア・酸化エチレン法:DAE法)の追跡調査報告」『ネットワーク資料保存』第125号,2021,pp.1-3

中性紙チェックペンで酸性紙かどうかを確認。脱酸に不適切な資料の選別も行う

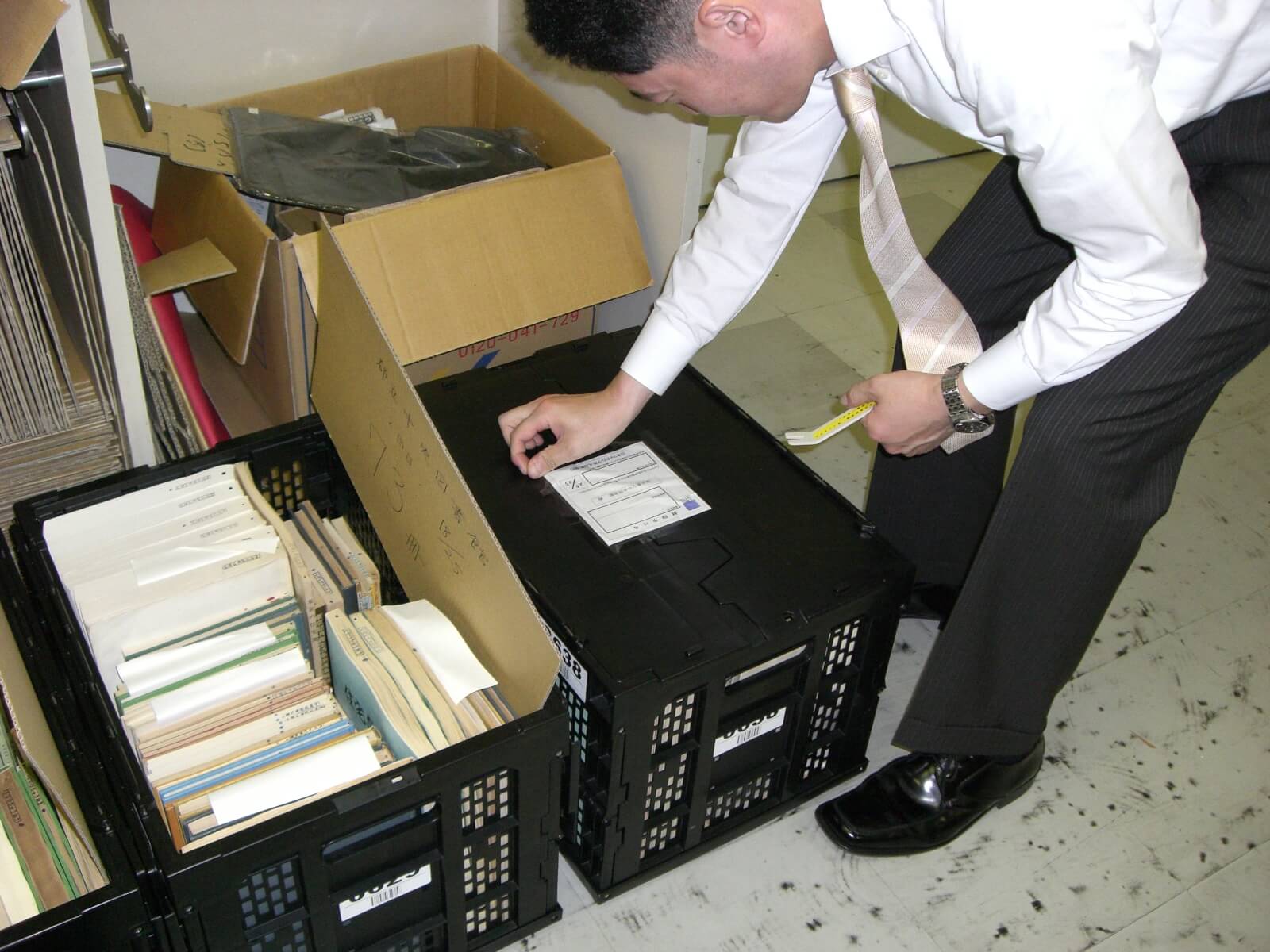

コンテナへの箱詰め、封印

チャンバーでの脱酸処理

BK法

平成23年度以降、BK法により、都立多摩図書館所蔵の東京マガジンバンク創刊号コレクションから脱酸処理を進めています。BK法は、酸化マグネシウムの微粒子を分散させた非水性の液体に図書を浸漬(しんせき)、脱酸処理を行います。

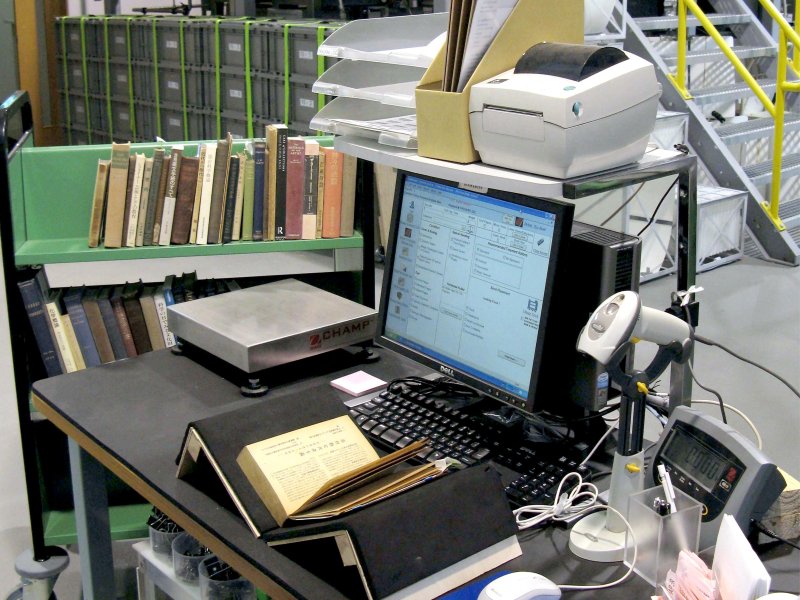

資料を1点ずつ登録する

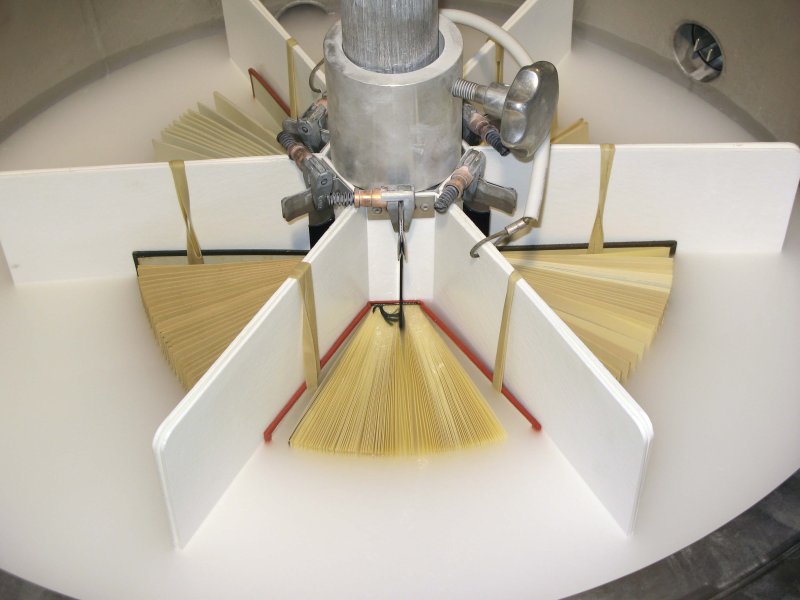

専用ホルダーに固定し垂直型トリーターで処理する

処理液に浸漬させ脱酸・乾燥を行う