修理・製本に使う道具と材料の紹介

2025年9月更新

資料保全室には、修理や製本、保存手当のためのさまざまな道具や材料があります。その一部をご紹介します。

道具

基本の道具

修理を行うための基本の道具です。

1. 平筆:筆先が平らで、豚毛のようなコシが強い筆がよい。糊用と水用の2本必要。

2. カッター:刃はこまめに折って交換する。

3. ハサミ:刃の先端が薄い方が使いやすい。

4. 目打ち:穴をあけるだけでなく、寸法を採ったり、折り筋をつけたり、用途は広い。

5. ピンセット:細めで先が鋭いものが使いやすい。

6. 針:洋装本では先端のとがっていない製本用のものを使う。和装本には先のとがったものを用意。

7. ハンドタオル:水に濡らし固く絞って使用する。補修箇所の余分な糊をふき取る。

8. 紙やすり:#150程度。写真のように筒状に巻いて使用すると便利。

9. 定規:30cm以上で目盛りが端からあるものがよい。

10. カッターマット:300×450mm程度のもの。プラスチックの下敷きでも代用可。

11. 板:2枚1組で使う。厚さ1cm程度あれば、シナベニヤやボール紙など素材はなんでもよい。

12. 重石:補修した資料を乾燥させる時に使う。製図用の文鎮や5kg程度の漬物石が使いやすい。

その他の道具

ヘラ:

紙を折ったり、筋をつけたり、用途によって使い分ける。写真は左から竹ヘラ、テフロンヘラ、骨ヘラ、掛ヘラ、折りヘラ、裂きヘラ、スパチュラ

糊盆(のりぼん):

刷毛を使って、糊を水で溶きながら練るための容器。写真は都立図書館で使用しているもので、糊溜りにはゆるい勾配がつくられている。

左)糊刷毛(のりばけ):糊づけに使用する。

中)水刷毛(みずばけ):紙や布に水分を含ませるために使用する。

右)撫刷毛(なでばけ):裏打ち紙の接着に上から撫でて使用する。

左)目打ち台:目打ちで穴をあけるときに使用する。

右)樫矢(かしや):柏棒ともいう。目打ち用木製叩き棒。

編み棒:写真右のように溝の接着効果を高めるためにあてがったり、ノド部に糊を差し入れるときに使用する。バーベキュー用の串でも代用可。

針金除去に使用する道具:

左から、エンマ、くい切り、ヤットコ、ニッパ

上)アイロン:補修テープを剥がす際に低温で使用する。

下)ラバークリーナー:粘着テープのベトベトした接着剤を軽くこすって除去する。

ドライクリーニング用品:

本の埃や塵を除去する。左からマイクロファイバークロス、ラテックススポンジ、練り消しゴム、粉消しゴム、刷毛

のこぎり:

糸かがりなどで背に切れ目を入れるときに使用する。参考)マニュアル「無線綴じ本の修理(鋸目による方法)」

左から

竹指輪:指にはめて紙を折る。

コツ:背の丸み出しや背固めの時に用いる。

丸才槌(まるさいづち):紙のならし等に用いる。

金槌:本の耳出しに用いる。

製本用たわし:背固めの時に背をこする。

バッケ板:本の耳出しに用いる板。

左から

革すき包丁:革をはいだり、紙を切ったりする。

メス:細かい部分を削る時に用いる。

鳩目打ち:丸い穴をあける。

菊つぶし:鳩目金具の裏側をつぶす。

平目打ち:細長い穴をあける。

霧吹き:

しわ伸ばしや裏打ち等、紙を湿らすときに使用する。

小型の機械

手機械(てぎかい):

締め機ともいう。接着時等に上から押さえるために締めて使用する。

超音波ウェルダー:

一枚ものの資料をポリエステルフィルムに封入する際、ポリエステルフィルムを溶着・溶断する機器。参照)「フィルム・エンキャプシュレーション」

加熱式超音波加湿器:

古い糊などをはがすための機器。水分量と温度を微妙に調整できる。

筋押機(すじおしき):

厚い紙に折り筋をつける機器。紙の厚さによって筋の幅を調節できる。

集塵機:

書籍に付着した塵埃を集塵する機器。プレフィルタとHEPAフィルタが装着してある。有機溶剤を使用する際にも利用できる。

サクションテーブル:

テーブル型の修復用機器。テープ痕の除去などに使用する。

ブックカバー装着機:

PAT(写真活性度試験)合格のポリエチレンの透明カバーを書籍に装着する機器。

穴あけ機:

厚みのある紙に穴をあける際に使用。

大型の機械

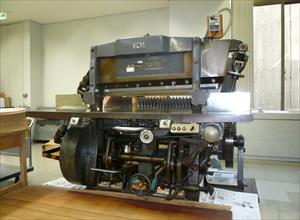

断裁機:

紙を切る機械で、1963年(昭和38年)製。刃の重量は10kg程で、刃渡りは120cmあり、最大紙幅100cmまで、厚さは14cmまで切ることができる。

断裁機:

左の写真のものより少し小型で、1991年(平成3年)製。

油圧プレス:

1962年(昭和37年)製。最大で150kg/㎠ 圧まで可能。通常50kg/㎠ 程度の圧力をかけて密着させる。

材料

補修用の和紙

和紙の主な原料は、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)ですが、補修に使うのは、楮を原料とした楮紙(ちょし)が適しています。繊維が長く、なじみが良いのが特徴です。当館では、楮100%で、添加物がなく、滲み止めの加工がされていないものを使っています。楮の産地や製造時における楮繊維の処理方法・乾燥方法などによって楮紙の性質が異なるため、様々な劣化状態の資料に応じて適切な補修紙を選択できるよう多種多様な楮紙を用意しています。

参考)テキスト「修理のための基礎知識」

手漉きの楮紙

機械漉きの楮紙(1m×61m)

染めた楮紙

長期保存に適した保護用紙

接着剤

でんぷん糊と合成接着剤を用途に応じて使用しています。

参考)テキスト「修理のための基礎知識」

でんぷん糊

でんぷん糊は昔から使用されてきた接着剤で、米や小麦などの作物に含まれるでんぷんから作ります。水を加えると剥がすことができるので、修理を繰り返し行うためには適した接着剤です。でんぷん糊はそのまま使うことはほとんどなく、水で薄めて使用します。合成接着剤に比べ接着力が弱いのが欠点ですが、でんぷん糊の接着力で問題がない限り、基本的には、でんぷん糊だけで補修しています。

和装本の修理で使うでんぷん糊:粉状の小麦粉でんぷんに水と熱を加えて自作しています。防腐剤が入っていないため、長期保存はできず、少量を適宜作製しています。

洋装本の修理で使うでんぷん糊:小麦由来のでんぷんからできた既製品のでんぷん糊を使用しています。

合成接着剤

ポリ酢酸ビニル系(PVAc系)エマルション接着剤を使用しています。接着力に優れ、速乾性がありますが、乾くと接着部分は硬くなり、容易には剥がせません。したがって、高い接着力が要求される部分、例えば洋装本の背固めなどで使用しています。使用する場合は、そのままではなく、でんぷん糊と混ぜて水で薄めた「混合糊」を使います。必要な接着力に応じて混合比率を変え、乾き具合や仕上がりの硬さを調整すると同時に、資料に対する悪影響を最小限にするよう心がけています。

その他

製本用クロス:

本の表紙に用いるクロス。様々な色を用意している。

左)綴じ糸:和装本用の絹糸と洋装本用の麻糸

中)花布(はなぎれ):洋装本の背の天地に補強・飾りとして貼る。

右)スピン:しおりひも

裏打ち寒冷紗:

紙が寒冷紗にすでに裏打ちされている。本の背固めで用いる。

左)耐水紙:シリコン樹脂加工されているため、糊がくっつかない。

右)不織布:素材はポリエステルやポリプロピレンで、様々な厚さがある。糊の貼りつきを防ぐ。

不活性のポリエステルフィルム

参照)「フィルム・エンキャプシュレーション」