「初めての和装本づくり」講習会

企画展示「未来へ、本が読み継がれるために―図書資料の保存・修理―」

講習会「始めての和装本づくり」等を開催しました

企画展・講習会のポスター、チラシ

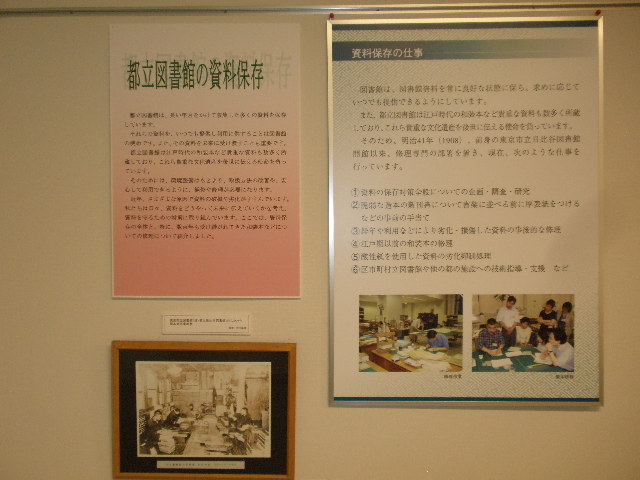

平成22年2月2日(火)から20日(土)に「未来へ、本が読み継がれるために―図書資料の保存・修理―」を開催しました。

利用者の閲覧や貸出に応じる図書館では、図書や雑誌の「汚破損」はつきものです。多くの図書館では、破れたページの修復など、資料の簡単な修理を行っていることと思われますが、100年の歴史をもつ都立図書館では、戦前から資料保存・修理の知識・技術を蓄積し続け、そのうちの主な取組等をこの企画展で紹介しました。

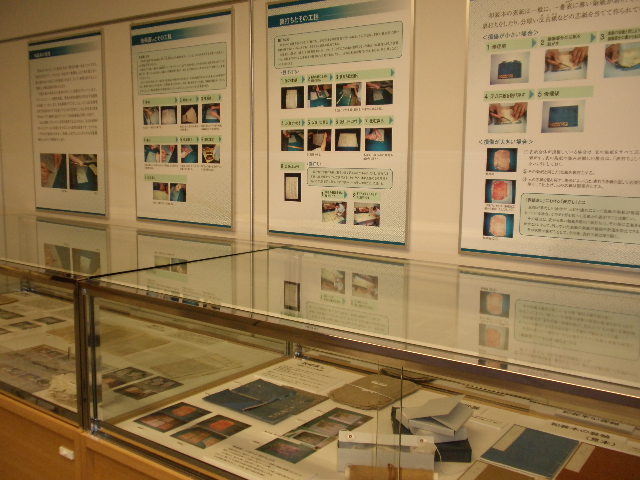

入口付近には、資料保存への興味を誘う修理・製本に使う道具類を展示するほか、虫食い資料の裏打ち等を紹介した和装本の修理コーナー、都立図書館の取組コーナーには、紫外線を防止するフィルムや蛍光灯等も展示しました。

また、「酸性紙」は時間の経過とともに劣化し、最終的には粉々に崩れてしまうため、酸性紙の資料を脱酸処理する方法も示しました。酸性紙か否かを判別する「中性紙チェックペン」(インクは紫色)を用意し、来館者に手にとっていただき、脱酸処理後の紙では紫に色づくところ、酸性紙のままでは中性紙チェックペンのインクが、黄色に変色していく様子を確認できるコーナーも設けました。

通常の半分のスペースで行い、地味なテーマではありましたが、入場者は予想を大きく上回り、18日間で2,458人(一日当り137人)でした。展示に対する評価は、アンケートをみても非常に高く、資料保全という「図書館でしかみられない」ことが集客につながり、都立図書館をアピールする展示になったと思われます。

また、「どのコーナーがよかったか」という質問には、予想通り「和装本の修理」が一番多かったが、「資料保存の取組」にも、高い関心が寄せらました。図書館の「資料保存」という業務自体に対してや、「保存・修理は、都立図書館を支える業務」「ホームページの資料保存のページはさすが都立」「展示内容はわかり易く、役立つ」など、職員の取り組み努力に対しても、高い評価をいただきました。

画像をクリックすると拡大します。

講習会「初めての和装本づくり」

平成22年2月10日(13:30から16:30まで)、資料保全室において「初めての和装本作り」講習会を実施しました。

参加者は、開催中の企画展示での「和装本の修理」コーナーを見学したあと、職員による「虫損直し」と「裏打ち」の実演を見学。その後、和装本(四つ目綴じ)製作に挑戦しました。作業する職員の手元を写真撮影したり、説明のメモをとるなど、全員熱心で、講習に対する満足度は非常に高いものでした。

参加者:15名(募集:15名)

応募者数:116名(メール申込み:97名 ハガキ申込み:19名)

講習会の様子

画像をクリックすると拡大します。

図書館ミニツアー

講習会「始めての和装本づくり」の参加希望者が非常に多かったため、落選者を対象に、急遽「図書館ミニツアー」を企画し、講習会の当日、平成22年2月10日(14:00から16:00まで)に実施しました。申込期間が短かったにもかかわらず、20代から60代まで幅広い参加者がありました。資料保全室での見学を含め関心の高い内容だったためか、アンケートを見ても、参加者の満足度は高く、好評であったことが伺えました。

応募数等:応募実数 37人 (募集対象 101人)当日参加者 34人

案内体制:3グループに分かれ、時間差で案内

案内コース:資料保全室、企画展示室、特別文庫室、地下電動書庫、資料管理課(選書)

記念品:「しおり」(保全担当作成)製本用のクロス地で作られているということで好評

図書館ミニツアーの様子

画像をクリックすると拡大します。